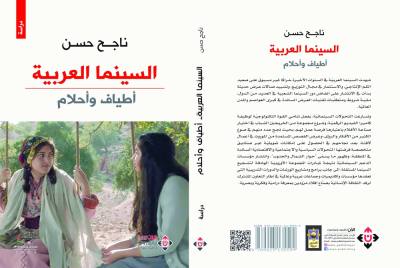

“السينما العربية.. أطياف وأحلام”: رحلة في تحوّلات الصورة وتنوّع التجربة بين الواقع والحلم قراءة نقدية في كتاب ناجح حسن

مقدّمة

في السنوات الأخيرة، شهدت السينما العربية – على نحو أو بآخر – تحوّلاتٍ ملحوظة في الإنتاج، في التوزيع، في الاستثمار، وفي بنى العرض، وهو ما يستعيده المؤلف ناجح حسن في كتابه “السينما العربية.. أطياف وأحلام”.

الكتاب لا يكتفي بسرد تاريخي أو توثيقي، بل ينتقل إلى ما هو أكثر عمقاً: قراءةٌ نقدية، تحليلٌ تجريبيٌ، تأملٌ في التشكيل البصري، وفي المعاني السياسية والاجتماعية والثقافية التي ترافق صناعة السينما في المنطقة العربية.

من هذا المنطلق، يبدو الكتاب محاولةً شاملة (إلى حدٍّ كبير) لفهم ما آلت إليه السينما العربية اليوم: واقعها، حراكها، آفاقها، وحتى “أحلامها” – بما تعنيه من طموحات وأماني لصناعها.

في هذا المقال سنُعرّج أولاً على مكونات الكتاب – هيكله وفصوله – ثمّ نُحلّله من حيث المحاور الرئيسة التي يعالجها، بعدها ننتقل إلى أهمّ ما استخلصه الكاتب من رؤى، ونختم بتقييم نقدي لأهميته في المشهد الثقافي العربي واقتراحات ممكنة للقراءة المستقبلية.

المحاور الرئيسة في الكتاب

فيما يلي أبرز المحاور أو المحكات التي يشتغل عليها المؤلف:

1. التحولات التقنية والبنائية في السينما العربية

منذ بداية المقدّمة يلفت الكاتب إلى أن السينما العربية في السنوات الأخيرة شهدت تسارُعًا في مسارات الإنتاج والتوزيع وإنشاء صالات العرض، وانتقالاً من دور السينما الشعبية إلى صالات حديثة، استجابة “لتقنيات العرض السائدة في كبرى العواصم والمدن العالمية”.

كما يشير إلى أن “القوة التكنولوجية لوظيفة كاميرا الفيديو الرقمية” فتحت آفاقًا لصناع أفلام شباب، وقلّصت بعض الحواجز أمام الإنتاج المستقل.

هذا المحور مهمّ لأنه يُحرّك فكرة أن السينما العربية ليست مجرد امتداد لزمن قديم، بل في حالة تغيّر نشط، وأن هذه التغيّرات – التقنية، الإنتاجية، التوزيعية – تشكّل خلفية أساسية لأي تحليل يُحب أن ينظر إلى “السينما العربية اليوم”.

2. التجديد والابتكار في الأشكال والمضمون

في الفصل الأول مثلاً يتوقف حسن عند “أفلام عربية جديدة: أفكار وأساليب ترنو إلى التجديد والابتكار، السينما العربية الجديدة.. هموم الإبداع في أسئلة الواقع، اشتغالات بصرية تمزج بين الرؤى التسجيلية والدرامية والتجريبية”.

هنا يتحدّث المؤلف عن أن المعادلات القديمة – في الإنتاج، في السرد، في التمثيل – باتت بين قوسين في عدد من التجارب، وأن هناك محاولات جدّية لتجاوز النمط التجاري البحت أو التقليدي، ولإدخال عناصر التجريب، أو فضاءات أخرى (الفيلم القصير، الوثائقي، التجريب البصري) ضمن المشهد.

ومن ثم، فإن “أطياف وأحلام” في عنوان الكتاب يمكن أن تُقرأ على أنها إشارة إلى هذه المساحات المتعدّدة – الطيف الواسع للتجارب، والحلم بأن يكون للسينما العربية حضور أعمق، أكثر تنوّعًا، وأعلى جودة.

3. التأصيل الثقافي والموروث في السينما المحلية

في الفصل الثاني مثلاً، تتطرق الدراسة إلى السينما الأردنية من زاوية “تعابير الأدب والموسيقى والموروث الشعبي” في عدسات صناع الأفلام الأردنيين.

هنا يظهر اهتمام المؤلف بأن السينما ليست معزولة عن البيئة، عن الموروث، عن الموسيقى، عن أدوات الذات الثقافية، بل تتداخل معها. هذا المحور مهمّ لأنّه يُظهر أن بعض تجارب السينما العربية لا تسعى فقط لأن تكون “نموذجًا عالميًا” بل أن تكون ذاتية، محلية، مرتبطة بالجغرافيا والذاكرة والموسيقى والأدب الشعبي.

ومن ثم، فإن فصولًا كثيرة في الكتاب تخصص للنظر في تجارب سينما بلدان مختلفة، وقراءة كيف أن كلّ بلد – أو منطقة – فكّرت وإنتاجت سينماها، وربما استجاب لتحديات خاصة بها، تقليدية، اجتماعية، مالية، جودة الصورة، أو توزيع.

4. السياقات الوطنية والإقليمية: قراءة بلدان السينما العربية

هذا العمود الأساسي في الكتاب، والذي نراه عبر الفصول الثلاثة إلى الحادي عشر، يتناول تجارب سينما عدة دول: فلسطين، سورية، لبنان، العراق ودول الخليج، مصر، تونس، الجزائر، المغرب. استخدام هذا النموذج الإقليمي يُتيح للمؤلف أن يُركّب مقارنة، يقارن بين تجارب شبه مغمورة وأخرى أكثر رسوخًا، بين إنتاج تجاري وأسرة مستقلة، بين السينما الوطنية وبين إنتاجاتها التي هدفت إلى المهرجانات العالمية.

مثلاً، في الكتاب:

- في فلسطين: “أفلام طويلة عائدة للمخرجين والمخرِجات … جاءت مسلحة بدوافع إنسانية تدفع باتجاه التمسّك بالحق الفلسطيني…”

- في تونس والجزائر: يُشير إلى تجارب مخرجين معروفين لكن أيضاً إلى معوقات التمويل، وإنتاج الأفلام عبر منحت، ومن إنتاج مشترك.

- في مصر: الكتاب يقف عند الوضع المهيمن للسينما “الكلاسيكية” أو التجارية لكن أيضاً عند تجارب “مغايرة” تحاول أن تفلت من النمط التجاري.

- في دول الخليج ومجمل الإنتاج القائم هناك: يُشير إلى بروز صناعات سينمائية رغم محطات البداية، وإن كانت تواجه تحدّيات مختلفة.

بهذا، فإن الكاتب يقدم خريطة واسعة، ليس فقط لسينما بلد أو بلدين، بل لمحاولات متعددة في الفضاء العربي، مع قراءة نقدية لتعقيدات كل تجربة.

5. العلاقة بين السينما والواقع الاجتماعي والسياسي

من خلال الكتاب، يتبيّن أن المؤلف يحرص على إبراز كيف أن السينما العربية لا تقف بمعزل عن الواقع؛ بل تتفاعل معه، تستجيب له أو تتحداه. مثلاً في تحليل السينما العراقية: “أغلبية نتاجات الفيلم الروائي العراقي المحكومة بتبعيّتها للقطاع العام …”

وفي فلسطين: “أعمال جاءت بدوافع إنسانية تمثّلت في التمسّك بالحق الفلسطيني…”

ومن ثم، يرى الناقد أن السينما، بوصفها “اشتغالا بصريًّا” و”رؤيا فنية” تُمثّل وسيلة ليس فقط للترفيه، بل للتعبير، للمقاومة، للترميم الثقافي، وربّما للتّحوّل.

وهذه العلاقة بين الفن والواقع، بين الصورة والمجتمع، هي من أهم عناصر قوة الكتاب، إذ إنّه يتجاوز مجرد وصف الإنتاج أو سرد أسماء ومهرجانات، لينفتح على حملات نقدية وتحليلية للوظيفة الثقافية والاجتماعية للسينما.

6. التحديات والإعاقات أمام السينما العربية

بجانب ما يسعى إليه الكتاب من تقديم هذا الحراك والتنوّع، فإنه لا يغفل التحدّيات: التمويل، التوزيع، سهولة الوصول إلى المهرجانات، الصالات الحديثة، رقابة المحتوى، دعم الدولة، ضعف البنى التحتية في بعض البلدان، وإغفال بعض الدول للسينما كصناعة أو كفعل ثقافي.

على سبيل المثال، في تونس: “هناك مخرجون من أصحاب الشهرة التي غزت الآفاق العالمية ما تزال أعمالهم الجديدة متعثّرة الإنجاز… تمّ عبر بوابة الإنتاج المشترك…”

وبالتالي، يشير المؤلف إلى أن السينما العربية – رغم الحراك – لا تزال تواجه “عقبات التمويل” و”عدم الاستقرار” و”غياب البنى التحتية” في بعض الحالات. وهذا ما يجعل “الحلم” في عنوان الكتاب جزءاً أساسياً من القراءة: حلم بأن تصل السينما إلى مستوى أقوى، أوسع، أعمق.

أبرز الرؤى والاستنتاجات في الكتاب

من بين ما يمكن أن نستخلصه كأفكار محورية من كتاب “السينما العربية.. أطياف وأحلام”:

- السينما العربية في مرحلة انعطاف ـ لا مجرد استمرار

الكاتب يرى أن ما تشهده السينما العربية اليوم ليس حالة استمرار فقط، بل مرحلة تحول. تحوّل في الإنتاج، في البُنى، في التقنية، في التوزيع.

بمعنى آخر، السينما العربية لم تبقَ محصورة في نسق واحد أو على نمط واحد، بل تُفتّش عن ذاتها بطرق جديدة، وتعرض أفكاراً وتجارب مختلفة. - المساواة بين العبق القديم والانطلاق الجديد

بينما تشغل السينما العربية القديمة (مصر، لبنان) مكانها التاريخي، فإن الكتاب يُؤشّرهما جنباً إلى جنب مع تجارب “السينما الجديدة” في بلدان ربما كانت أقل حضوراً، أو كانت خارج دائرة “المركز السينمائي العربي”. هذا يعطي قيمة للمساحات التي كانت في الماضي هامشية – الأردن، المغرب، الجزائر، تونس – ويمنحها الاعتبار النقدي والمقارن. - أهمية التجريب والذاتية في الفنّ السينمائي

يلحّ المؤلف على أن التجارب التي تخرج من نمط الإنتاج التجاري/التجاري العالي لا بدّ أن تنفتح على التجريب، على الذات، على الرؤية الخاصة. ويطرح أن الكاميرا الرقمية، والمِنَح، والمهرجانات، والمنح التقنية، تُتيح لصناع أفلام شباب أن يُقدّموا إنتاجات أقلّ تكاليفاً وأعلى شجاعة في الموضوعات والشكل.

هذه الرؤية تُشكّل اقتناعاً بأن السينما العربية اليوم لا يمكن أن تُقاس فقط بما حقّقته السينما “الكلاسيكية” من النجاحات، بل بما تبتكره من رؤى جديدة. - التوزيع والمهرجانات كأدوات محورية

الكاتب يشدّد على أن السينما اليوم لا تنتج فقط، بل “تُعرض” – بمعنى: التوزيع، الحضور في المهرجانات، الصالات الحديثة، الانتشار الرقمي، هي كلها أدوات أساسية.

لهذا، فإن الكتب التي تتناول السينما العربية لا يمكن أن تكتفي بسرد الإنتاج، بل عليها أن تنظر إلى كيفية الوصول، إلى الجمهور، إلى المناخ السياساتيّ والثقافي الذي يحيط بالعرض. - السينما كمرآة للواقع العربي – وطموح للمعالجة

من أبرز ما يؤكّده المؤلف أن السينما العربية، في تجاربها المتنوعة، تحمل همًّا إنسانياً، ثقافياً، تاريخياً. مثال ذلك السينما الفلسطينية التي تُعيد التمسّك بالحق، أو السينما العراقية التي تُصوّر التبعات الاجتماعية لأزمات الحروب.

وإن كانت هناك “أحلام” فإنها ترنو إلى أن تكون السينما وسيلة للتعبير، للتغيير، للانفتاح على الآخر، وللتوثيق الثقافي.

الأهمية الثقافية والنقدية للكتاب

يمكن القول إن “السينما العربية.. أطياف وأحلام” يمثل إضافة مهمّة لعدة أسباب:

- أولاً، لأنه يوفّر قراءة عربية معاصرة لمشهد السينما العربية في تنوّعه الجغرافي والثقافي. ليس فقط مصر أو لبنان، بل شمال أفريقيا، الخليج، الأردن، فلسطين، العراق. هذه “الخريطة” المتّسعة تتيح للباحث والمثقف والمهتم أن يرى مدى الاتساع والتنوع في التجربة السينمائية العربية.

- ثانياً، لأنه يجمع بين التوثيق والتحليل. بعبارة أخرى، ليس مجرد سرد تاريخي أو إحصائي، بل محاولة لفهم “لماذا” و”كيف” وصيغ النقد والتأمل. وهذا ما يميّزه عن بعض الكتب التي تكتفي بذكر الأفلام أو بأسماء المخرجين دون محاولة قراءة سياقية.

- ثالثاً، لأنه يحاول ربط الإنتاج السينمائي العربي بما يجري من تحولات تقنية، اقتصادية، ثقافية، سياقية في العالم العربي والعالم. هذا الربط يُعدّ مهمًّا لترسيخ فهم أن السينما ليست فناً منعزلاً، بل ضمن بنية ثقافية/إعلامية/اقتصادية.

- رابعاً، من حيث الإسهام في نقد الثقافة: لأنّ الكتاب لا يخفي التحديات ولا يتغاضى عن العوائق أو عن قصور بعض التجارب. هذا يُعطي الأرضية لمنهجية نقدية متوازنة.

- خامساً، من حيث الاستخدام الأكاديمي أو التثقيفي: يمكن أن يكون مرجعاً جيداً لدارسي السينما العربية، لطلبة الإعلام، للتاريخ الثقافي، ولمن يهتم بتداخلات الفنّ والمجتمع في العالم العربي.

نقاط القوة والقصور – تحليل نقدي

نقاط القوة

- التنّوع الجغرافي: كما أشرنا، يشمل الكتاب عدداً واسعاً من الدول والمشاهد السينمائية، وهذا يضعه ضمن فئة الدراسات الشمولية.

- لغة واضحة نسبيًا، ومحتوى يسهل الوصول إليه من غير متخصصين صممين، مما يُسهّل الوصول لفئة أوسع من القرّاء المهتمّين بالسينما والثقافة.

- حسّ نقدي ومقارن: المؤلف لا يكتفي بهذا البلد أو ذاك، بل يقارن، يُقيّم، يُشير إلى التحدّيات والآفاق.

- التركيز ليس فقط على “الأسماء الكبيرة” بل على التجارب الأشمل، الجديدة، المستقلة، وهو ما يُحيي مفهوماً للسينما العربية من تحت – وليس فقط الأعلى.

نقاط القصور أو ما يمكن تحسينه

- رغم التنوع، ربما لا ينفذ الكتاب إلى تفصيل عميق جداً في كل تجربة محلية، وهو أمر طبيعي في مثل هذا الحجم الشامل. لكن هذا يعني أن بعض الفصول قد تبدو أقصر أو أقل تفصيلاً من غيرها.

- قدّ يكون التحليل التقني لبعض الأفلام أو المخرِجين العميق محدوداً – بمعنى أن القارئ المتخصص جداً في نظريات السينما قد يرغب في تحليل أوسع لأشكال السينما أو تقنيات الصورة أو الصوت أو الجسد.

- موضوع التوزيع الرقمي أو المنصّات الجديدة (Streaming) ربما يتطلّب تحديثاً أكبر، إذ إن التحوّلات في هذا المجال سريعة، وقد لا يُعطَى لها في الكتاب مساحة كافية للنقاش (على ما يبدو من المراجعات).

- بعض الدول أو المشاهد السينمائية ربما لم تُعطَ نفس القدر من الاهتمام – أي ربما هناك انحياز نسبي نحو دول بعينها. لكن مرة أخرى، هذا أمر طبيعي في دراسات شاملة.

توصيات للقرّاء والاستخدامات المقترحة

- لمن أراد البدء في قراءة السينما العربية من منظور تحليلي، فهذا الكتاب يُعد نقطة انطلاق ممتازة، لكن يُستحسن أن يُكمّل بقراءات متخصصة في بلد معيّن (مثلاً مصر أو تونس أو المغرب) أو في مخرِج معين.

- يمكن استخدامه كمادة ضمن مقرّرات دراسية في الإعلام أو الثقافة أو السينما، حيث يُوفّر خلفية تاريخية ومعرفية جيدة.

- للمهتمين بصنع الأفلام أو بالإنتاج السينمائي، يوفر فهماً لتحدّيات السينما العربية – من التمويل إلى التوزيع إلى البنية التقنية – وهو ما يُساعد في التخطيط أو النقد أو التوجيه.

- يُنصح بأن يُقرأ مع أمثلة أفلام مُشار إليها في الكتاب، بحيث يُكمّل القارئ القراءة النظرية بمشاهدة الفيلمين أو الثلاثة المذكورة في الفصول، ثم مقارنة القراءة بالواقع البصري.

- يمكن فتح حوار بين ما يطرحه الكتاب وبين الواقع الراهن بعد 2023، أي متابعة ما تغيّر منذ صدور الكتاب، سواء في الإنتاج أو التوزيع أو المشهد الرقمي، كوسيلة لتحديث المعرفة.

الخاتمة

في الختام، يمكن القول إن كتاب “السينما العربية.. أطياف وأحلام” للمؤلف ناجح حسن يُمثّل خطوة مهمة في تأريخ وفهم السينما العربية المعاصرة. إنه ليس مجرد تصوير لمشهد الإنتاج، بل تأمّل، تحليل، نقد، وطموح في آن واحد. عبر فصوله المتنوّعة، يستعرض كيف أن السينما العربية تتحول، وتتوسّع، وتبحث عن ذاتها – في قبالة التحديات والفرص على حد سواء.

إن “الأطياف” في عنوان الكتاب تعبّر عن التنوّع – جغرافياً، فنّياً، موضوعياً، تقنياً. أما “الأحلام” فتعكس تلك الآمال التي يحملها صُناع السينما في العالم العربي: أن تصل تجاربهم إلى جمهور، أن تُعرض، أن تُناقش، أن تُغيّر.

ولقد أظهر الناقد ناجح حسن من خلال هذا العمل أن السينما العربية ليست حالة هامشية أو مجرد امتداد للسينما العالمية، بل فضاء نشط، غني بالتجارب، يستحق أن يُقرأ، يُحلّل، يُدعم، ويُناقَش.

إننا ننصح بقراءة هذا الكتاب لكلّ من يهتمّ بالسينما، أو الثقافة العربية، أو الإعلام، أو الفنّ عموماً، لأنه يقدم بوابة للولوج إلى فهم أعمق – ليس فقط لما “كان”، بل لما “يمكن أن يكون” في المشهد السينمائي العربي.

لمعرفة المزيد: “السينما العربية.. أطياف وأحلام”: رحلة في تحوّلات الصورة وتنوّع التجربة بين الواقع والحلم