الفتح المبين في مدح سيد المرسلين: أناشيد القلوب في حب النبي الكريم

مقدّمة

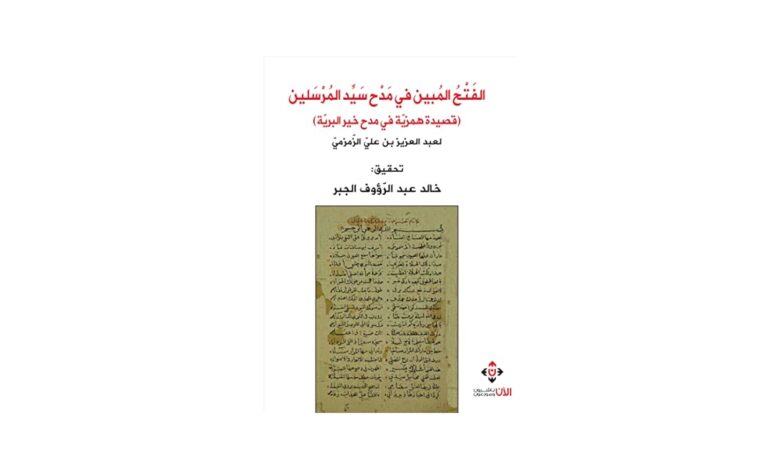

يُعدّ «الفتح المبين في مدح سيد المرسلين (قصيدة همزية في مدح خير البرية)» عملاً تحقيقياً وأدبياً يجمع بين التراث الشعري الإسلامي، وتنظيمه وتحقيقه في معاصرة البحث العلمي. فقد تسلّح الباحث خالد عبدالرّؤوف الجبر بخلفية بحثية تنقّب في المخطوط، وأعمال المدائح النبوية، ليقدّم هذه القصيدة التي تُنسب إلى الشاعر عبد العزيز بن علي الزّمزمي من أهل القرن العاشر الهجري، ويعمل على إحيائها وتحقيقها ونشرها. الكتاب صدر بعنوان «الفتح المبين في مدح سيد المرسلين…»، وقد ظهرت المعلومات بأن تاريخ النشر 2023، وصفحة المُنتج (عدد الصفحات) نحو 444 صفحة بحسب إحدى المصادر.

في هذا المقال، سنقوم بتحليل هذا العمل على عدة محاور: أولاً السياق التاريخي والموضوعي للقصيدة، ثم عرض مضمونها ومركزها الشعري، ثم مناهج التحقيق التي اختارها المحقّق، ثم قيمة الكتاب من حيث الإضافة العلمية والأدبية، وأخيراً ملاحظات نقدية وخاتمة.

أولاً: السياق التاريخي والأدبي للقصيدة

1. المدائح النبوية في التراث

لقد اعتاد الشعر العربي الإسلامي، منذ عصور مبكرة، أن يخصّ سيدنا النبيّ محمد بن عبد الله — عليه الصلاة والسلام — بمدائح قوية من مختلف المذاهب الشعرية: الهجائية، والمرثية، والمدحية. ومن بين هذه المدائح، قصائد تُعرف بـ «همزيات»، أي تلك التي يُفتتح رّويقُها بـ همزة أو أن وزنها أو رويّها يبدأ بالهمزة، أو تُنسَب إلى تسمية «همزية».

في هذا الإطار، جاء الشاعر الزمزميّ في القرن العاشر الهجري (وهو نحو القرن الخامس عشر الميلادي تقريباً) ليكتب «قصيدة همزية في مدح خير البرية»؛ وهو بذلك يضع نفسه في سياق امتدادٍ لهذا النوع الشعري، الذي سبقه به قصائد كبيرة مثل قصيدة كَيْفَ تَرْقَى رُقِيَّكَ الأَنْبِيَاءُ للشاعر البوصيري، وقصيدة ذَكَرَ المُلْتَقَى على الصّفراءِ للشاعر القيراطي، كما يُشير المحقّق.

2. الشاعر الزمزميّ ومكانته

لم يتوفّر عن الزمزميّ الكثير من المصادر التي تُفصّل حياته، ويُشير المحقّق إلى أن ما وُجد من أشعار وأخبار له كان متنسّباً في مصادر هذا القرن وما بعده، وأنه لم يلقَ الكثير من العناية السابقة.

إذًا، تأتي محاولة الجبر في تحقيق هذه القصيدة بمثابة جسر لربط هذا الشاعر ونصّه بموروث المدائح النبوية التي ظلت تُقرأ وتُروى.

3. دواعي التحقيق

بحسب «نبذة عن الكتاب»، بدأ المشروع بتحقيق المخطوط الذي يحمل عنواناً «قصيدة همزية في مدح خير البرية» للزمزميّ، لكنه اتّسع ليشمل بعض أشعاره وأخباره، لما وجد المحقق من تناثر متن في مصادر قديمة، ونقص في النسخ المخطوطة المتاحة.

ومن ذلك أن المحقق لاحظ أن القصيدة تبدو ناقصة أبياتاً، لأن النظم يشير إلى أن الزمزميّ كان سيستوفِي أسماء سور القرآن الكريم تباعاً، لكن المخطوط الموجود لا يحتوي هذا الاستيفاء بالكامل، فاضطُرّ إلى البحث في نسخ ومصادر متعددة لسدّ الثغرات.

هذه الخلفية تجعل العمل ليس مجرد نشر نصّ قديم، بل بحثاً متكاملاً في النثر الشعري والمخطوط، ومشروعاً لتأسيس نصّ يعتمد على مصادر متعددة، مما يعيد هذا النصّ إلى محيطه العلمي والأدبي ويمنحه حياة ثانية.

ثانياً: مضمون القصيدة ومركزها الشعري

1. الشكل الشعري — «همزية»

كما ذُكر، القصيدة من نوع «همزية»، وبحسب المحقق فإن الزمزميّ وضعها في سياق إكمال سلسلة من الهمزيات التي سبقت: الأولى مضومة الرّوي، الثانية مكسورة، وأما همزيته فمفتوحة الرّوي.

هذا الاشتغال على الشكل الشعري يُنبئ بأن الشاعر أراد أن يكون نصّه ضمن تقليد مدائحي معين، له وزنٌ وتعريف ضمن ساحة الشعر العربي الإسلامي.

2. الموضوع — مدح خير البرية

في صميم النصّ موضوع المدح للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو الأمر الذي يُعدّ من الخطوط الشعريّة الدينية المهمة. القصيدة لا تكتفي بالثناء المجرد، بل تتوظّف عناصر عديدة: ذكر الأسماء القرآنية، الإشارة إلى التراكم التاريخي للمدائح، الاستشهاد بشخصيات شعرية سابقة، واستعراض ذكرى النبوة.

3. بنية القصيدة — استيفاء أسماء السور

إحدى أبرز الملاحظات التي وجّرها المحقق هي أن القصيدة تضمنت تتابعاً في ذكر أسماء سور القرآن الكريم — على ما يقدّم —، ما يدلّ على حرص الشاعر على ربط المدح بمرجعية كتابية/قرآنية، كما لو كانت القصيدة إطاراً شاملًا لمدح النبي وارتباطه بالوحي.

هذا الأمر يضيف بعداً رمزياً، حيث تتنكّب القصيدة على ما هو نصّ مقدّس ومكانة رسول، وبالتالي فإن المدح لا يبقى في حدود المديح التقليدي، بل يدخل في ميدان الإشادة التي تطاول تجسيد الوحي والرسالة.

4. التوسّع والشرح

أشار المحقّق أيضاً إلى أنه قرر توسيع مجال التحقيق ليشمل أشعار الزمزميّ وأخباره، لا فقط نسخ القصيدة الأصلية، مما يعطي للقارئ سياقاً أوسع عن الشاعر ونصّه.

بهذا، يصبح النص ليس مجرد كتاب شعري بل أيضاً مدخلاً إلى دراسة أديب/شاعرٍ شبه منسي، وإلى سياق المدائح النبوية في العصور الوسطى الإسلامية.

ثالثاً: منهج التحقيق والتحرير

1. مصادر التحقيق

يبيّن المحقّق أنه اعتمد على مخطوط أوليّ بعنوان «قصيدة همزية في مدح خير البريّة» للزمزميّ، لكنه وجد أن النصّ فيه نقصاً في الأبيات، فراح يبحث في بُطون المصادر القديمة والمخطوطات ومطبوعات سابقة مثل كتاب نهاية الإيجاز في سيرة ساكن الحجاز للّرحّال رفاعة الطهطاوي، فوجد فيه بعض مما يفيد بسدّ الثغرات.

وهذا المسعى يدلّ على دقة المحقق في التعامل مع النصّ: لم يكتفِ بنسخة واحدة، بل عمل على تقاطع المصادر والنّسخ والمراجع، الأمر الذي يُعدّ معياراً رئيسياً في عمليات التحقيق العلمي للنصوص العربية.

2. عملية التحرير والتنقيح

من خلال مقدّمة الكتاب، يرى القارئ أن المحقّق بيّن بأن المخطوط الذي وجده أو أكثره يعاني من نقص، لذا قام بجهد لسدّ الثغرات، وتصحيح النّسخ، وتحقيق الأبيات، وإخراج القصيدة في شكل مُنَسّق.

كما أن المحقّق تناول مسألة الرّويّ (التجذير في الوزن الشعري) الذي تغيّر حسب الشاعر والقصيدة، حيث نُسبت همزية الزمزميّ إلى همزيتين سابقتين.

3. العرض والتوثيق

يبدو أن الكتاب يحتوي مقدّمة بحثية توضّح المشروع، وملاحق ربما ولم يتسنّ لي رصدها بالكامل، لكن الواضح أن المحقّق التزم بنمط علمي: عرض المقدّمة، ثم النصّ المُحقّق، ثم ربما الفهارس والملاحق (أسماء الشّواهد، المصادر، المراجع).

هذا يجعل الكتاب مثالاً على تحقيق نص شعري تراثي، ويفيد الباحثين في الأدب العربي، وتاريخ المدائح الإسلامية، والمهتمّين بشعر المدح النبوي.

رابعاً: قيمة الكتاب وإسهاماته

1. إعادة نصّ شبه منسي إلى التداول

من أكبر إسهامات هذا العمل، أنه أعاد إلى المتناول نصّاً شعريّاً نادراً، لشاعر من القرن العاشر الهجري، ربما لم يُنال من العناية ما يكفي، فقدم النصّ بجهد تحقيق معتبر، مما يُغني المكتبة العربية بالأدب الشعري الإسلامي.

2. إثراء الدراسات في المدائح النبوية

لمن يدرس ميدان المدائح النبوية، فإن هذا الكتاب يوفر حالة جديدة: همزية الزمزميّ، وبنية النصّ التي تنطوي على استكمال أسماء سور القرآن، وهو أمر غير مألوف عموماً في كثير من قصائد المدح. هذا الأمر يفتح باباً لأسئلة بحثية: لماذا اختار الشاعر هذا الترتيب؟ وما علاقته بالرّويّ الشعري التقليدي؟ وما موقعه ضمن الحركة الشعرية في العصور الوسطى الإسلامية؟

3. تعزيز منهج التحقيق العلمي للنصوص العربية

من خلال ما بيّنه المحقّق من مراحل العمل — البحث في المخطوطات، النظر في المصادر، التصحيح، التنقيح، العرض المنسّق — فإن هذا الكتاب يُعدّ نموذجاً يُحتذى به في التحقيق الأدبي، خاصة في نصوص الشعر الإسلامي التي تحتاج إلى عناية خاصّة – من حيث النصّ، والوزن، والرّويّ، والمراجع، والمُدوّنات التاريخية.

4. الربط بين الشعر والدراسات التراثية المعاصرة

كما يُشير التعريف، فإن المحقّق لم يكتفِ بنشر النصّ، بل دخل في سياق أوسع يشمل الأشعار المنثورة للشاعر، وأخباره، ودلائله في المصادر – ما يجعل الكتاب ليس فقط نسخة محقّقة، بل دراسة تراثية متكاملة. هذا يتيح للقارئ أن يرى النصّ في «إطار الإنتاج الشعري» للشاعر الزمزميّ، وبالتالي فهمه بصورة أعمق.

خامساً: ملاحظات نقدية

ولأن الشفافية البحثية تستوجب أيضاً التأمل في الجوانب التي ربما تحتاج إلى انفتاح نقدي، إليك بعض الملاحظات التي قد تُطرح:

- قلة المصادر والمخطوطات: المحقّق بيّن بأن نسخاً أو مخطوطات إضافية كانت مفقودة أو صعب الوصول إليها؛ وبالتالي فإن العمل رغم دقته قد يبقى معرضاً لتعديلات مستقبلاً إذا ما ظهرت مصادر إضافية.

- تساؤلات حول التسلسل اللحني للنصّ: بما أن المحقّق شكّ في أن القصيدة استوفَت أسماء السور القرآنية ــ ولاحظ وجود نقص في بعض الأبيات ــ فإن أجزاء من النصّ قد تبقى مشتبهة من حيث الأصل أو النسخ. قد يُحبذ أن يتضمن الباحث نسخة مقارنة للنصوص التي اعتمد عليها أو جدولاً بالاختلافات بين النسخ.

- الإطالة بالنسبة لقرّاء غير المتخصصين: حينما يُقدّم النصّ الشعري بتحقيق تفصيلي كبير، فإنه ربما يصبح أقل جذباً للقارئ العامّ الذي ليس متخصصاً في علوم الترجمة والتحقيق أو الشعر الكلاسيكي. لكن هذا ليس قصوراً في منهج المحقّق، بل مجرد ملاحظة حول الجمهور المستهدف.

- سياق التفسير الأدبي: قد يُستفيد المستقبل من إذكاء التحليل الأدبي/النقدي للنصّ أكثر؛ أي ليس فقط عرض النصّ وتحقيقه، بل توسعة في قرار موقعه من التراث النقدي، وتحليل دلالاته بشكل أعمّ؛ ربما يكون ذلك في الطبعة التالية أو بحوث لاحقة.

خاتمة

إنّ «الفتح المبين في مدح سيد المرسلين» للمحقّق خالد عبدالرّؤوف الجبر هو إضافة قيّمة للمكتبة العربية في مجال التحقيق الأدبي والنقد التراثي، وخصوصاً في حقل المدائح النبوية والشعر العربي الإسلامي. من خلال هذا العمل، أعيد إلى الحياة نصّ شعري مهمّ، وأُعِدّ بتحقيق منهجي متقن، مع مقدّمة دراسية وسياق بحثي واضح.

لقد نجح المحقّق — من وجه نظري — في إبراز قيمة القصيدة جغرافياً وزمنياً، وربطها بمجال مدائح النبي محمد ﷺ، وإظهار ما في النصّ من براعة فنية وإبداع تاريخي. على الرغم من بعض التحديات التي لا تخلو منها أعمال التحقيق (منها ندرة النسخ أو الشك في اكتمال النصّ)، فإن الجهد يبدو متقدّماً وذو أثر.

إنني أوصي بهذا الكتاب، لا فقط للقرّاء المهتمّين بالشعر العربي أو المدائح النبوية، لكن أيضاً لطلاب الدراسات العليا والباحثين في التراث، كمرجع أساسي لفهم كيفية إخراج نصّ شعري تراثي من ظلمة النسيان إلى ضوء البحث العلمي المعاصر.

وأخيراً، آمل أن يكون هذا العمل مدخلاً لمزيد من الدراسات التي تُلقي الضوء على شعر المدائح، والهمزيات، والشعر الإسلامي في العصور الوسطى، وأن يُحتَذى به في تحقيق النصوص العربية النادرة.

لمعرفة المزيد: الفتح المبين في مدح سيد المرسلين: أناشيد القلوب في حب النبي الكريم