اللغة العربية بين التحدي والاستثمار: رؤية د. عمر العناتي في بناء مستقبل لغوي مزدهر

مقدّمة

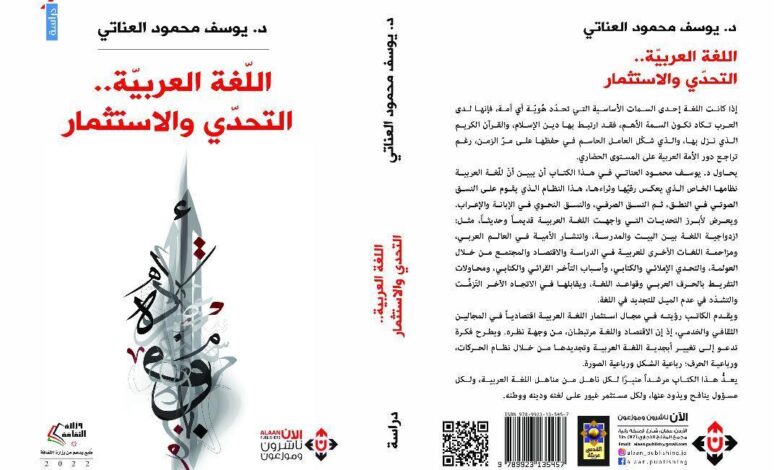

اللغة ليست فقط وسيلة تواصل، بل هي هوية أمة، وعنوان حضارتها. وعندما نأتي إلى اللغة العربية، فإن الأمر يتعدّى وسيلة للتواصل بين البشر، ليصل إلى ارتباط ديني وثقافي وتاريخي. في هذا الإطار، يأتي كتاب «اللغة العربية.. التحدي والاستثمار» للمؤلف د. يوسف محمود العناتي؛ ليُقدّم قراءة تحليلية معاصرة لوضع اللغة العربية بين التحديات التي تواجهها، والفرص التي يمكن أن تستثمرها. صدَر الكتاب عام 2023م عن دار الآن ناشرون وموزعون.

الهدف من هذا المقال: تقديم تلخيص دقيق لفصول الكتاب، ثم تحليل نقدي لأطروحاته، ومن ثَمّ اقتراح توصيات عملية يمكن أن تستفيد منها المؤسسات التربوية والثقافية، وأخيراً استعراض العلاقة بين هذه الأطروحات والواقع العملي في الوطن العربي.

التعريف بالمؤلف والكتاب

نبذة عن المؤلف

الدكتور يوسف محمود العناتي أستاذ جامعي سبق أن عمل في جامعات عربية، مهتم بمجالات اللغة العربية، والدراسات اللغوية، والنحو، والإملاء. ظهرت لديه دراسات سابقة، لكن هذا الكتاب يُعد أحد المكتسبات المعاصِرة في حقل اللغة العربية ضمن رؤية تجديدية.

نبذة عن الكتاب

- العنوان: «اللغة العربية.. التحدي والاستثمار».

- الناشر: الآن ناشرون وموزعون.

- سنة النشر: 2023م.

- عدد الصفحات: حوالي 272 صفحة.

- بنية الكتاب: ينقسم إلى أربعة أبواب رئيسية، هي: (التحديات التي واجهت اللغة العربية في صدر الإسلام والعصر الحديث) – (التحدي الإملائي والكتابي) – (الاستثمار في اللغة العربية) – (دعوة إلى تغيير أبجدية اللغة العربية).

- رؤية المؤلف الأساسية: أن اللغة العربية لغة ثرية ذات نظام خاص يشمل نسقاً صوتياً وصرفياً ونحوياً، وهي تواجه اليوم تحديات عديدة تستوجب استثمارها ثقافياً واقتصادياً، بل وحتى تجديد بعض أدواتها حفاظاً عليها وتطويراً لها.

عرض محتوى الكتاب وتحليل فصوله

الباب الأول: التحديات التي واجهت اللغة العربية في صدر الإسلام والعصر الحديث

في هذا الباب، يبدأ العناتي بتحديد أصل اللغة العربية وأهميتها، ثم يستعرض التحديات التاريخية التي مرت بها، وصولاً إلى العصر الحديث. وهو يشمل ما يلي:

أصل اللغة العربية وخصائصها

يُشير المؤلف إلى أن أصل العربية يعود إلى “العربية الشمالية القديمة” التي تكلم بها العدنانيون، وحملت خصائص فريدة كالاشتقاق، التخفيف، الاعتدال، الإعراب، تعدد مخارج الأصوات، الترادف، الدلالة، والنحت إلى جانب الأصيل.

ويبيّن أن اللغة العربية لها نظمها الخاصة: النسق الصوتي، النسق الصرفي، النسق النحوي، وهذه النظم جعلتها – من وجهة نظره – لغة متميزة، قادرة على التعبير الدقيق والعميق.

التحديات في العصر القديم

من أبرز التحديات التي يوردها:

- انتشار اللحن في قراءة القرآن، فتمّ نقط القرآن الكريم ثم نقله بالإعجام لمعالجة النُطق.

- ظهور الشعوبية التي شكَّلت تحدياً لغوياً وثقافياً.

- تدمير مكتبات بغداد وسقوط الأندلس وخسارة المكتوب العربي والّة التأليف العربي.

التحديات في العصر الحديث

- العولمة وتزامنها مع تراجع استخدام العربية في بعض المجالات الدراسية والاقتصادية.

- ازدواجية اللغة بين البيت والمدرسة: حيث تُستخدم العربية الفصحى في المدرسة، واللهجات أو العامية في البيت، مما يؤدي إلى ضعف التماسك اللغوي.

- انتشار الأمية – قراءةً وكتابةً – في بعض الدول العربية.

- اتجاهات هجومية ضد العربية الفصحى أو ضد الخط العربي أو المطالبة باستبدال الحرف العربي بحرف لاتيني.

تحليل

هذا الباب مهم لأنه يؤسس لفهم لماذا وصلت العربية إلى وضعها الراهن: ليس فقط بسبب عوامل تقنية أو تعليمية، بل هناك جذور تاريخية وثقافية وإشعاع حضاري. النقطة التي يستعرضها العناتي بقوة هي: أن اللغة ليست مجرد أداة تعليمية، بل جزء من معادلة سياسية وثقافية واقتصادية.

إلا أنني أرى أنه ربما كان من المفيد للمؤلف أن يقدم مزيداً من البيانات الإحصائية – مثلاً معدلات الأمية أو استخدام العربية في الإعلام أو الاقتصاد – لدعم الأطروحة بعدد من الأرقام والمعطيات. ومع ذلك يبقى هذا الفصل مدخلاً واجباً لأي قرّاء يرغبون في فهم التحديات التي تواجه العربية اليوم.

الباب الثاني: التحدي الإملائي والكتابي

في هذا الباب، ينتقل العناتي من المستوى الكلي إلى مستوى أكثر تفصيلاً وهو ما يعانيه التلاميذ والطلبة والممارسون للغة العربية من ضعف إملائي وكتابي. ويُعد هذا الباب مهماً لأنه يطرح قضية “مهارة الكتابة” باعتبارها مدخلاً حقيقياً للحفاظ على اللغة واستخدامها السليم.

ما بين الإملاء لغةً واصطلاحاً

يبدأ المؤلف بتحديد معنى الإملاء: لغةً واصطلاحاً، ثم يورد تسميات لأنواع الإملاء لم تكن موجودة في المصادر العربية التقليدية، مما يوضح أن هناك تطوراً في طريقة تعليم الإملاء.

كما يُقسم الإملاء حسب المرحلة العمرية ـ من الصفوف المبكرة حتى الجامعة.

الصعوبات الكتابية واللغوية

- نطق بعض الحروف المتقاربة في المخارج الصوتية، مما يؤدي إلى أخطاء في الكتابة والقراءة.

- الارتباك الاتجاهي – أي الكتابة والخط الذي يعانيه بعض الطلاب.

- التأخر القرائي والكتابي، وأسبابه التي يشملها الكاتب: عوامل جسمية وصحية، قدرات ذهنية، عوامل اجتماعية ونفسية.

- دور المعلم، المدرّس، الإشراف التربوي، المنهج المدرسي – وتأثيرها على جودة التعبير الكتابي.

مقترحات العلاج

العناتي لا يكتفي بتشخيص المشكلات، بل يقترح:

- اعتماده على قطع من الكتاب المدرسي لتطبيق الإملاء.

- تدريب المعلمين والإشراف التربوي على برامج تحسين مهارات التعبير الكتابي.

- تحديث المناهج التربوية في مادة اللغة العربية – خصوصاً النحو التعبيري.

تحليل

هذا الباب يُعد من أكثر الأبواب عملية، لأنه يلامس “ضعفاً واقعياً” في الكثير من المؤسسات التعليمية العربية: ضعف الكتابة العربية. إن النقاش حول الإملاء والتعبير الكتابي مهم جداً – فالتحديات في هذا المجال تؤثر بشكل مباشر على قدرة الناطقين بالعربية على التعبير السليم والتواصل الفعّال.

لكن من وجهة نظر نقدية، يمكن القول انَّ مقترحات العناتي يمكن أن تُعمّق أكثر، مثلاً بتضمين دراسات حالة أو تجارب ميدانية عن مدارس قامت بتطبيق برامجه وتحسّن فيها الأداء الكتابي. أيضاً، قد يغيب في الكتاب تحليلٌ لمادة التعبير الكتابي في عصر وسائل التواصل الاجتماعي – أي كيف تؤثر وسائل التواصل على الإملاء والكتابة العربية؟ إضافة كهذه كانت ستكون قيمة مضافة.

الباب الثالث: الاستثمار في اللغة العربية

بعد تشخيص التحديات، ينتقل المؤلف إلى “الفرص” أو ما أسماه “الاستثمار” في اللغة العربية، وهو جانب أقل تداولاً في المكتبة اللغوية العربية، مما يعطي هذا الباب بعداً مبتكراً.

اللغة والاقتصاد: ارتباط وثيق

العناتي يرى أن اللغة والاقتصاد مرتبطان بعضهما ببعض: فقد نشأ الأدب العربي القديم في إطار التجارة والاقتصاد، مثل أسواق الجاهلية كـ سوق عكاظ والمجنة، حيث كان الأدباء يتنافسون ويتبادلون المنافع الاقتصادية والأدبية.

ومن هذا المنظور، يقترح أن اللغة العربية يمكن أن تُستثمر في المجالات الثقافية والخدمية والاقتصادية، وليس فقط في النشر أو التعليم التقليدي.

أشكال الاستثمار

- الاستثمار الثقافي: عبر وسائل الإعلام، القنوات الفضائية، كراسي البحث، المخطوطات، استقدام البعثات الأجنبية لتعلّم العربية.

- الاستثمار الاقتصادي: إنشاء شركة عربية متعددة الجنسيات تعمل برأس مال عربي، تعنى باللغة العربية والخدمة اللغوية.

- الاستثمار الخدمي: استثمار الخط العربي فنياً وتجاريّاً، إنشاء كلية للعلوم السمعية لتعليم العربية، استخدامها في مواقع التواصل الاجتماعي والسياحة، وفتح فروع جامعية تدرّس بالعربية داخل وخارج الوطن العربي.

تحليل

هذا الباب يستحق التوقف عنده، لأنه يفتح “أفقاً” جديداً للغة العربية، باعتبارها ليس فقط موضوعاً تعليمياً أو تراثياً، بل أصل استثماري وفرصة تطوير. إن فكرة تحويل اللغة إلى مورد اقتصادي، أو إلى صناعة ثقافية – فكرة جذابة ومطلوبة.

لكن من الناحية النقدية، يحتاج الأمر إلى مزيد من الدراسة: ما هي التجارب المماثلة؟ هل هناك أمثلة عربية استخدمت اللغة العربية استثمارياً بشكل فعلي؟ وما هي العقبات القانونية والمجتمعية؟ ربما كان من المفيد أن يعرض المؤلف دراسة حالة أو خطة عمل استثمارية تفصيلية. كذلك، عندما نتحدث عن استثمار اللغة في الاقتصاد، نحتاج إلى تحليل للطلب والعرض: هل هناك سوق حقيقية لنشاطات اللغة العربية كما يقترح؟ ما هي المنافسات الدولية؟

الباب الرابع: دعوة إلى تغيير أبجدية اللغة العربية

في هذا الباب، يقدم العناتي أطروحة ربما تُعدّ الأخطر والأكثر جدلاً ضمن الكتاب: فكرة تحديث أبجدية اللغة العربية عبر نظام الحركات ومفهوم “رباعية الحرف” (رباعية الشكل ورباعية الصورة) – وهو اقتراح لتجديد الشكل البصري والكتابي للحرف العربي.

محتوى الاقتراح

- يرى المؤلف أن الحركة – أي العلامة التي توضع على الحرف لتحديد النطق – هي التي “تعطي الحرف روحاً” وتُحوّل الفعل والاسم من حال إلى حال.

- من هنا، يدعو إلى تجديد أبجدية العربية: ربما بإدخال حروف جديدة أو تحسين شكل الحرف أو تدريس الحروف لمراحل التعليم الأولى بطريقة مختلفة.

- مفهوم “رباعية الحرف”: يقصد بها أربعة أبعاد للحرف: الشكل، الصورة، ربما الصوت، والمعنى؟ النص لا يفصّل كلياً، لكن العناتي يرى أن الحرف العربي يمكن أن يُعاد تشكيله بصرياً/تعبيرياً من داخل الأصل اللغوي العربي.

تحليل

هذا الاقتراح يفتح نقاشاً واسعاً: إلى أي حد يمكن “تحديث” أبجدية العربية دون المساس بجذورها؟ وهل التحديث في الشكل فعلاً ضروري أو يخاطر بفقدان التراث؟

من الإيجابيات:

- الاعتراف بأن الواقع الرقمي والتعليم الحديث يتطلبان تكامُلاً بصرياً وتقنياً للحرف العربي (خطوط، برامج، واجهات إلكترونية).

- فكرة أن الحرف العربي ليس جامداً، بل يمكن أن يخضع للتجديد ضمن الأصول، وهذا يُعبّر عن مرونة اللغة العربية وقدرتها على التكيّف.

من التحفظات: - الخطوة قد تُثير مقاومة من الأطراف التقليدية التي ترى في الحرف العربي تراثاً لا يُمس.

- لا توجد حتى الآن دراسات تطبيقية كافية توضح كيف سيُطبق هذا التغيير، وما هي تبعاته على تعليم اللغة، وعلى التراث المكتوب العربي.

- الحاجة إلى دراسة تأثيرات مآلات هذا التغيير – مثل فهم الأجيال الجديدة، والتكلفة، ووسائل التنفيذ، والتكيف مع التراث العربي القديم.

وعليه، يُعتبر هذا الباب محطة تركيبية لرؤية المؤلف: بعد التشخيص ثم الاستثمار، ها هو يعرض اقتراحاً طموحاً لتجديد اللغة في أبسط وحداتها – الحرف.

أبرز الموضوعات المشتركة والرؤى المحورية

من خلال الفصول الأربعة، يمكن استخلاص عدد من المحاور الأساسية التي تشكّل شبكة أفكار الكتاب:

- اللغة العربية كلغة هوية وحضارة: اللغة ليست فقط أداة، بل عنصر لمكونات الهوية العربية والإسلامية.

- التحدي – الاستثمار – التجديد: العنوان نفسه يوضح أن اللغة تواجه تحديات، لكنها في الوقت نفسه يمكن استثمارها، وربما تجديدها.

- ربط اللغة بالاقتصاد والمجتمع: فكرة أن اللغة ليست منعزلة عن الاقتصاد أو الخدمة أو الإعلام، بل هي جزء من النظام الاجتماعي والاقتصادي.

- التركيز على المهارة الكتابية والقراءة: إدراك أن ضعف الإملاء أو التعبير الكتابي ليس أمراً ثانوياً، بل يُضعف اللغة ككل.

- المرونة داخل الأصل: اقتراح تجديد الأبجدية أو الحرف، ضمن إطار يحافظ على الجذور، يشير إلى رؤية تجمع بين الأصالة والانفتاح.

- دور المؤسسات والتربية: الكتاب يشير إلى ضرورة أن تتدخل المؤسسات التعليمية والثقافية، لا أن تترك اللغة للحُرّية فقط.

قيمة الكتاب وأهميته

- من جهة، يُعدّ هذا الكتاب مرجعاً معاصِراً في حقل اللغة العربية، بسبب دمجه بين البعد النظري (التاريخ، النظام اللغوي) والبعد التطبيقي (الإملاء، الكتابة، الاستثمار).

- كما أن الرؤية الاستثمارية تُعد مبتكرة ضمن سياق الدراسات العربية للّغة، حيث إن الكثير من المؤلفات تتوقف عند التشخيص أو النقد، لكن هذا العمل يقدم رؤية عمل واقعية.

- كذلك، فإن تقديم اقتراح لتجديد الحرف والأبجدية يُعدّ خطوة جريئة، مما يجعل الكتاب مادة للاطّلاع والنقاش والجدل لدى الأكاديميين والمهتمين.

حدود ونقاط نقدية

رغم ما سبق، هناك بعض الملاحظات التي يمكن تسجيلها:

- غياب التفصيل الكمي: ربما كان من الأفضل أن يحتوي الكتاب على بيانات ميدانية أو إحصائيات موسّعة تدعم بعض الأطروحات (مثلاً نسبة استخدام العربية في الشركات أو الإعلام أو عدد المؤسسات التي تستثمر العربية في الاقتصاد).

- جوانب التطبيق: بعض الاقتراحات (خصوصاً في الباب الرابع) تحتاج إلى خطة واضحة للتنفيذ، وتحديد مسؤوليات وموازنات وأطر زمنية، وهو ما لم يظهر بقدر كافٍ.

- التحدُث عن الواقع الرقمي ووسائل التواصل: في زمن أصبحت فيه اللغة تُمارَس على وسائل التواصل ومنصات رقمية، كان من الأفضل أن يُدرج المؤلف فصلًا أو قسمًا عن “اللغة العربية في العصر الرقمي” وتأثيرها على الإملاء والكتابة والسيطرة المجتمعية.

- مخاطبة فئات متنوعة: الكتاب موجّه عام، لكن ربما لو تضمّن دراسات حالة أو تجارب من دول عربية مختلفة، لتعزيز الصلة بين النظرية والتطبيق.

كيف يمكن الاستفادة من أطروحات الكتاب؟ – توصيات عملية

بناءً على ما طرحه د. العناتي، إليك بعض التوصيات التي يمكن أن تستفيد منها المؤسسات التربوية والثقافية والاقتصادية:

للمؤسسات التربوية (مدارس، جامعات)

- إدراج برنامج خاص لتحسين الإملاء والتعبير الكتابي في المراحل المبكرة: يُستفاد مما ورد في الباب الثاني.

- عقد ورش عمل للمعلمين والمتدربين حول “مهارات الكتابة في العربية الفصحى”، مع التركيز على الحروف المخارج المتشابهة، والتدريب الخلفي على التعبير الوظيفي والإبداعي.

- تطوير مناهج تُعزّز استخدام العربية الفصحى داخل المقاعد التعليمية والثقافية، وتحدّ من ازدواجية اللغة (اللهجة واللغة الفصحى) عبر أنشطة صفية وخارجية.

- تشجيع البحث الجامعي في “لغة الاستثمار” – مثل استثمار اللغة في الاقتصاد والثقافة، مبني على رؤى الباب الثالث.

للمؤسسات الثقافية والاقتصادية

- التفكير في إنشاء منصات تعليمية أو خدمات لغوية تستهدف سوقاً عربية واسعة: مثل تعليم العربية لغير الناطقين بها، أو إنتاج محتوى رقمي باللغة العربية، أو خدمات تحرير لغوي عربي احترافي، خدمة للشركات والمؤسسات.

- استثمار الخط العربي كمكوّن تجاري/فني: تصميم خطوط عربية رقمية، إنتاج فناجين أو مطبوعات فنية تحمل خطاً عربياً مميزاً، استغلال الحرف العربي في التسويق والتراث.

- تنمية التبادل الثقافي: استقدام بعثات أو طلاباً لتعلّم العربية في الدول العربية، وربط اللغة بالسياحة الثقافية – “تعلم اللغة العربية + الثقافة + الرحلة” كحزمة خدمات.

- إطلاق مبادرات “لغة الوطن” في وسائل التواصل الاجتماعي: إنشاء حملات ومنصات تروّج للفصحى وتصحّح استعمالات العامية أو الأخطاء الشائعة، بما يستفيد من توصيات العناتي حول ضعف الكتابة والنطق.

للتجديد البصري/الأبجدي

- دراسة جدوى حول اقتراح تغيير/تجديد الأبجدية: تأسيس مختبر تجريبي في مدرسة أو جامعة يجرّب حروفاً مرقّلة أو برامج خط عربي جديد مستوحى من “رباعية الحرف” الوارد في الكتاب، مع تقييم تأثيرها على التعلّم والقبول.

- تطوير تطبيقات رقمية لحروف العربية – ألعاب تعليمية للأطفال تُعلِّم الحروف العربية بطريقة حديثة، تستند إلى فكرة “الحركة” التي يشدّد عليها العناتي.

- تشجيع خطاطي وأصحاب فنون الخط العربي على إعادة تصور الحرف وفق مقولات التجديد التي طرحها الكاتب، وتحويل الخط العربي إلى منتج تجاري/فني جذّاب عالمياً.

علاقة الأطروحات بالواقع العربي المعاصر

إن قراءة الواقع العربي اليوم – في التعليم، والثقافة، والإعلام، والاقتصاد – تشير إلى أن ما يطرحه العناتي ليس مجرّد كلام نظري، بل في صلب التحديات الراهنة:

- في التعليم: لا تزال بعض الدول العربية تراوح مستويات الأمية أو ضعف الإلمام باللغة العربية الفصحى لدى الطلاب، أو وجود فرق كبير بين ما يُدرّس باللغة الفصحى وما يُستخدم في الحياة اليومية.

- في الثقافة والإعلام: نشهد انتشار اللهجات، وغياب العربية الفصحى في بعض وسائل الإعلام، أو استخدامها بشكل ضعيف، مما يؤثر على قوة اللغة ونشرها وتأثيرها.

- في الاقتصاد والخدمة: بينما اللغة الإنجليزية تتصدّر كأداة عمل وعالمية، فإن العربية – رغم حجم المتحدثين بها – لا تزال أقل حضوراً في المحتوى الرقمي، أو في الخدمات اللغوية العالمية.

- في التقنية الرقمية: هناك طلب متزايد على المحتوى العربي، لكن البنية التحتية (مثل خطوط عربية رقمية، واجهات عربية، أدوات تعليمية رقمية متقدمة) تحتاج إلى تنمية.

وبالتالي، فإن ما يقترحه العناتي – من تشخيص واقعي، واستثمار نظري، وتجديد تجريبي – يتماشى مع الحاجة الماسة في العالم العربي اليوم.

خاتمة

كتاب «اللغة العربية.. التحدي والاستثمار» للمؤلف د. يوسف محمود العناتي يُعد قراءة جريئة وعميقة في واقع اللغة العربية، يقدم تشخيصاً دقيقاً لتحدياتها، ويُفتح آفاقاً طموحة لاستثمارها وتطويرها، بل وتجديد أدواتها.

لقد نجح في الجمع بين أصالة البحث اللغوي، وواقعية التحديات المعاصِرة، ورؤية الاستثمار الثقافي والاقتصادي. أما في حدود النقد، فالكتاب كان يمكن أن يكون أكثر قوة بمعطيات كمية، ودراسات حالة، وخطط تنفيذية أكثر تفصيلاً، خاصة بالنسبة لاقتراحات التجديد الأبجدي.

من وجهة نظرنا، يُعد هذا الكتاب مرجعاً مهماً للمعنيّين باللغة العربية – من أساتذة ومدرّسين وباحثين، وكذلك للمثقّفين وصنّاع القرار في الحقل اللغوي والثقافي. كما يدعو إلى فتح نقاش أكثر عمقاً حول مستقبل اللغة العربية في القرن 21، وكيف يمكن أن تصبح ليس فقط لغة موروث، بل لغة منتج، ولغة خدمة، ولغة تأثير عالمي.

إذا كنت مهتماً بتطبيقات هذا الكتاب – سواء في مدرسة، أو مركز لغوي، أو مشروع تجاري/ثقافي – يسعدني أن أساعدك في إعداد خطة تفصيلية أو ملخّص تنفيذي.

لمعرفة المزيد: اللغة العربية بين التحدي والاستثمار: رؤية د. عمر العناتي في بناء مستقبل لغوي مزدهر