المجرمون الخمسة: رحلة في دهاليز الجريمة والعقل الإنساني بين الواقع والتحليل النفسي

١. مقدمة: عرض عام وبناء السياق

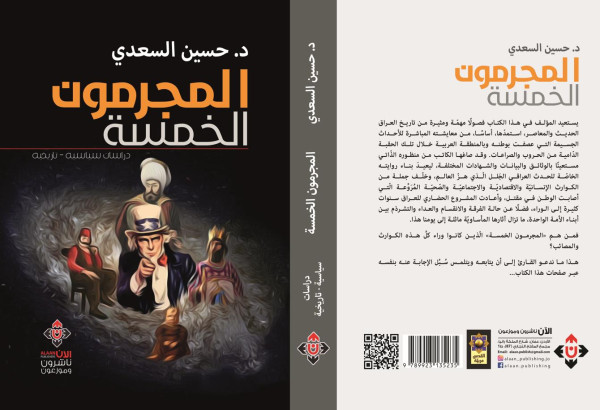

صدر كتاب «المجرمون الخمسة» عام 2023 عن دار الآن ناشرون وموزّعون. في نحو 384 صفحة (وفق وصف الناشر) أو ما يزيد إلى نحو 428 صفحة بحسب بعض المصادر.

تُصنّف الدراسة بأنه عمل في مجال “دراسات سياسية – تاريخية” يعيد قراءة الحقب الحديثة والمعاصرة في تاريخ العراق، من منظور شخصيّ وتجريبي للمؤلف، الذي عاش هذه الأحداث أو شهدها.

عنوان الكتاب يطرح سؤالاً مثيراً: من هم “المجرمون الخمسة”؟ أي من هم هؤلاء الذين حمَّلهم المؤلف مسؤولية كوارث العراق المعاصر على ما جاء في النص.

من هذا المنطلق، يقوم العمل بدور “محاكمة” تاريخية وعمل تحليلي لحقب وأحداث ارتبطت بصراعات، تداخلات إقليمية ودولية، واستنزاف حضاري واجتماعي للدولة العراقية.

بهذا، يحتل الكتاب مكاناً في الأدب التاريخي التحليلي الذي يتجاوز السرد ليقدّم رؤية تفسيرية، يجمع بين توثيق الأحداث وتحليل الأسباب والنتائج، مع استحضار تجربة مباشرة—وفق وصف المؤلف.

في هذا المقال، سأعرض الهيكل العام للكتاب، ثم أتناول أبرز الفصول أو المحاور التي يسعى المؤلف إلى إبرازها، ثم أقدّم قراءة نقدية وتحليلية لمدى فعالية الكتاب، وأختتم بخلاصة واستشراف لما يمكن أن يضيفه للمتلقي العربي.

٢. بنية الكتاب ومحاوره الرئيسة

بحسب مراجعة الكتاب، يحتوي على سبعة عشر فصلاً تقريباً. وفيما يلي عرض مبسّط للبنية والمضمون:

٢.١ الهيكل والفصول

من عناوين الفصول ما يلي:

- «التهديد الجنائي»

- «لماذا خطّطت الولايات المتحدة الأمريكية للوجود في الخليج العربي؟»

- «السفيرة أبريل غلاسبي»

- «اللقاء الأول والأخير»

- «الضوء الأخضر»

- «من أين جاءت الدّيون؟»

- «التعنت الإيراني»

- «لماذا العراقيون مهووسون بالكويت؟»

- «البدون»

- «الشّاه وصدّام… مصير واحد»

- «مهنة لترويج الأكاذيب تُدعى الإعلام»

- «دقّت طبول الحرب»

- «إعدام وطن…»

… وغيرها من العناوين التي توضح شمولية التناول من السياسي الكبير إلى الاقتصادي إلى الإعلامي والاجتماعي.

هذه العناوين تنمّ عن قصد المؤلف في إيقاظ القارئ للتداخلات المتعددة: الدول الكبرى، القوى الإقليمية، الأهلية، الإعلام، الاقتصاد، التوجه نحو الحروب، الدين، الهوية، والديناميكية الداخلية العراقية.

٢.٢ منهجية المؤلف

يُشير المؤلف إلى أنه استمدّ مادته “أساساً من معايشته المباشرة للأحداث الجسيمة التي عصفت بوطنه وبالمنطقة العربية” ثم “صاغها من منظوره الذاتي” بينما اعتمد “الوثائق والبيانات والشهادات المختلفة”.

وبالتالي، فإن المنهج: تاريخي – نقدي – تأمّلي وليس مجرد سرد وصفّي. كما أن استخدام عبارة “منظوره الذاتي” يتضمّن عنصراً شخصياً أو شاهدياً، مما يعطي الكتاب طابعاً ديناميكياً وذو بعد تجريبي.

٢.٣ المقصود بـ “المجرمون الخمسة”

العبارة هي فكرة محورية: المؤلف يسأل “فمن هم المجرمون الخمسة الذين كانوا وراء كل هذه الكوارث والمصائب؟”

ولا يُعلن بالضبط في المقدّمة من هم هؤلاء الخمسة (على الأقل في العرض العام)، بل يُدعى القارئ إلى تتبّع الإجابة عبر فصول الكتاب. هذا الاستخدام يشكّل عنصر تشويق وتحفيز للقراءة، كما أنه يُبرز رسالة أخلاقية: أن هناك جهات أو عوامل يمكن أن تُحمّل مسؤولية ما جرى من دمار.

وهكذا، يبني المؤلف عمله على تصور أن العراق الحديث “تعرّض لمشروع تدميري” بشتى الوسائل – الحروب، الأيديولوجيات، التبعية، الدين، الهوية، الاقتصاد – وأن ثمة “خمس قوى” أو “عوامل” مركزية ينبغي كشفها وتحليلها.

٢.٤ الجمهور المستهدف وأهمية الكتاب

يمكن القول إن الكتاب موجّه إلى:

- القارئ العربي المهتم بتاريخ العراق المعاصر وصراعاته.

- الباحث أو المهتم بالشأن السياسي – الاقتصادي – الاجتماعي العراقي.

- من يرغب بفهم أعمق من مجرد الأحداث إلى “ما وراء الأحداث” من أسباب وتحليلات.

- أيضاً لمن يود قراءة تجربة ذاتية لتلك الحقبة من منظور داخل العراق أو عربي.

أهميته تكمن في:

- تقديم قراءة مكثّفة ومركّزة لتاريخ العراق في حقبة التحولات الكبرى (الحرب، الاحتلال، التبعية، الهوية).

- ربط الأحداث الكبرى بقوى داخلية وخارجية وتحليلها بطريقة ناقدة.

- طرح تساؤلات أخلاقية وسياسية حول المسؤولية الجماعية والفردية في مسارات التاريخ.

٣. قراءة تحليلية لمضامين الكتاب

في هذا القسم أتناول أبرز المحاور التي يركّز عليها المؤلف، مع تحليل نقدي لما يقدم من رؤى، مع توضيح كيف يمكن فهمها في سياق العراق والمنطقة.

٣.١ الحرب والدمار: إعادة إنتاج “أيام الجَلل”

يبدأ المؤلف بوصف الحروب والصراعات التي عصفت بالعراق وما خَلّفته من أضرار إنسانية، اقتصادية، صحّية، واجتماعية.

هذا يشكّل أحد المحاور الأساسية – كيف أنّ الدولة والمجتمع تعرضا لأزمات متعددة بفعل عوامل داخلية وخارجية، وكيف أن نتائجها لم تكن محصورة في الدمار الفوري بل امتدت إلى تأخّر مشروع الحضارة العراقية لسنوات كثيرة.

تحليل المؤلّف يشير إلى أن الدمار ليس مجرد “نتيجة طبيعية” للحرب بل هو نتيجة “مخطط” أو “تداخلات” متعددة: ديون، تخلّف، صراعات إقليمية، إعلام مُموّل، أجندات خارجية. إذ أن من بين فصوله: «من أين جاءت الديون؟» «لماذا خطّطت الولايات المتحدة …» «التعنت الإيراني» “مهنة لترويج الأكاذيب تُدعى الإعلام” … إلخ. بهذا، يضع المؤلف الحرب ضمن نظام أسباب مترابطة وليس مجرد تصادم عشوائي.

من الناحية النقدية: هذا المنظور لديه قوة لربط ما يبدو منفصلاً (اقتصاد، ديون، إعلام، هوية، حرب) في إطار تحليلي مترابط. لكن أيضاً قد يُطرح السؤال حول ما إذا كانت “المخطّطات” أو “أجندات القوى” تُقدَّم بصورة مبسّطة أو مطلقة بحيث تغفل عوامل داخلية معقّدة – مثل الفساد، الإدارة، الصراع الداخلي، الانقسامات الاجتماعية. أي أن قراءة المؤلف قد تميل إلى العامل الخارجي أو “الجهة المتآمرة” أكثر من العوامل الذاتية، وهذا قد يُضعف من نقد ذاتي أو تحليل بنّاء للناحية العراقية الداخلية.

٣.٢ الديون والاقتصاد: كيف يُدمَّر المشروع الحضاري؟

إحدى الفصول التي لفتت الانتباه: «من أين جاءت الدّيون؟» وهي إشارة إلى أن الدين العام أو القروض أو الالتزامات المالية تمثل “قنبلة موقوتة” كما يعبّر المؤلف.

الفكرة هنا أن العراق – وخلال حقب معيّنة – ارتبط اقتصادياً بنظام ديون أو التزامات تُضعف قدرته على التنمية وتحوّل الدولة إلى “مُستَهلك” بدلاً من منتج. هذا الربط بين الاقتصاد والحالة الحضارية مهمّ، ويعزّز أن تكون الأزمة متعددة الأبعاد: ليست فقط حرباً أو هوية، بل اقتصاد أيضاً.

تحليل: من المنطقي جداً أن المذَاكِر الاقتصادية – كالدين والاعتماد الخارجي – تُشكّل عامل ضعف للدولة، لكن التحليل يتطلّب أيضاً بيانات كمية، شرحاً لكيفية تحول الدين إلى عامل تدمير، مقارنة بدول أخرى، ومراجعة سياسات السلطة العراقية. هل يناقش المؤلف سياسات الاستثمار؟ هل يرى أن السياسات الخاطئة داخلياً كانت سبباً؟ الكتاب يبدو يركّز أكثر على الأحداث الكبرى والقوى الخارجية، لذا قد يترك بعض التفاصيل التقنية الاقتصادية بدون تحليل معمّق. هذا ليس بالضرورة عيباً لكن يُمثل مجالاً للمزيد من النقاش.

٣.٣ التداخل الإقليمي والدولي: الولايات المتحدة، إيران، الكويت، الخليج

من الفصول الواضحة: «لماذا خطّطت الولايات المتحدة الأمريكية للوجود في الخليج العربي؟» «التعنت الإيراني» «لماذا العراقيون مهووسون بالكويت؟». هذه العناوين توضح أن المؤلف يرى أن العراق لم يكن معزولاً عن محيطه، بل كان مسرحاً لتداخلات كبرى.

المؤلف يطرح أن القوى الإقليمية والدولية لعبت دوراً في تفكيك الدولة العراقية أو تدميرها، ليس فقط من خلال القصف أو الغزو، بل من خلال استغلال الأزمات، الدين، الإعلام، الهوية.

من الناحية النقدية، هذا المنظور مهم جداً، لأنه يُشدّد على أن الأزمة ليست عراقية فحسب، لكنها جزء من لعبة جيوسياسية. لكن التحدّي هنا أن مثل هذه الرؤية قد تضع الكثير من الوزن على “الخارجي” وتُقلّل من وزن “الداخلي” – مثل إدارة الدولة، الطبقة السياسية، النخب، الفساد، التشرذم الاجتماعي. لو ركّز المؤلف على “دور الداخل” بنفس الوزن الذي يُعطيه للدور الخارجي، لكان التحليل أكثر توازنًا.

٣.٤ الإعلام والهوية والمجتمع: أزمة القيم والتشرذم

عنوانٌ مثل «مهنة لترويج الأكاذيب تُدعى الإعلام» يُشير إلى أن المؤلّف يرى أن الإعلام كان أحد أدوات التدمير أو التأثير في المجتمع العراقي.

كذلك، الحديث عن “البدون” أو “لماذا العراقيون مهووسون بالكويت؟” أو “الشّاه وصدام… مصير واحد” يشير إلى أن المؤلف لا يغفل الهوية والتاريخ والذاكرة الجماعية، ويُحاول أن يبيّن كيف أن التوترات البرّانية – مثل الجوار أو العداء التقليدي – لها جذور أعمق.

تحليل: هذا التحليل يُثري الزاوية الاجتماعية والثقافية، وليس الاقتصـادية أو السياسية فقط، وبالتالي يزيد من عمق الدراسة. لكن، ربما يحتاج القارئ إلى أمثلة أكثر تفصيلاً أو شهادات ميدانية أو تحليلات نفسية أو اجتماعية معمّقة. إنما النقطة الإيجابية هي دمج هذا البعد مع البعد السياسي-التاريخي.

٣.٥ القراءة الذاتية والتجربة: المؤلف شاهد وفاعل؟

كما أشرنا، المؤلف يقول إنه “استمدها من معايشته المباشرة” للأحداث. وهذا الأمر يعطي العمل زخماً شخصياً، ويمنحه طابعاً “شهادياً” إلى حدّ ما.

وهذا يطرح سؤالاً: إلى أي مدى يُقدّم المؤلّف نفسه كفاعل أو شاهد أو ملاحظ؟ وهل هذا الأمر قد يؤثر على الحيادية او التحيّز؟ في أعمال من هذا النوع، حضور الذات يمكن أن يكون ميزة (يُضفي صدقاً وتجربة) وأيضاً تحدّياً (قد يجرّ المؤلف إلى قراءة منتقاة أو منحازة). لذا، من المفيد للقارئ أن يتعامل مع النص كنسخة تحليلية لرواية «داخلية» أو «من زاوية المؤلف»، وليس حتماً كـ “رواية موضوعية مطلقة”.

٤. تقييم نقدي: نقاط القوة والضعف

فيما يلي تقييم لأبرز ما يميز الكتاب، وما يمكن أن يُنظر إليه باعتباره نقاط ضعف أو تحديات.

٤.١ نقاط القوة

- شمولية المحاور: يغطي الكتاب حقباً متعددة – من الخليج إلى العقوبات إلى الاحتلال، من الديون إلى الإعلام… هذا يمنحه بعداً تكاملياً.

- منظور شخصي وتجريبي: استخدام المؤلف لتجربته ومنظوره يُضفي طابعاً بصريّاً يسمح للقارئ بالارتباط أو التصور بشكل أكبر.

- أسئلة جريئة: عناوين مثل “من هم المجرمون الخمسة؟” أو “لماذا العراقيون مهووسون بالكويت؟” تثير التفكير والجدل، وهي ليست أسئلة نمطية مكرّرة.

- ربط الأسباب بالنتائج: لا يكتفي بسرد الأحداث، بل يسعى لتحليل لماذا وكيف، وهذا يضيف قيمة معرفية.

- إلقاء الضوء على جانب اقتصادي-مالي: وغالباً تُغفل هذه الزاوية في كتب التاريخ السياسي العربي، لكن هنا تم التطرّق إلى الدين والاقتصاد.

٤.٢ نقاط الضعف أو التحديات

- غياب التفصيل أو المصادر المُعلنة بالكامل: رغم أن المؤلف ذكر الوثائق والبيانات، فالوصف المتاح يشير إلى أن كثيراً من التفاصيل قد تكون مختصرة أو غير موسّعة، خاصة للقارئ الأكاديمي الذي يتوق إلى جداول وتحليلات بيانات معمّقة.

- مركزية المنظور الخارجي أو التآمري: كما ذُكر، هناك احتمال أن يكون التحليل يركّز بشكل أكبر على القوى الخارجية أو “المؤامرة” مقابل القوى الداخلية، وهذا قد يقلّل من تحليل الذات العراقية – مثل السياسات الداخلية، البُنى المؤسسية، الفساد، الطائفية، التشرذم الاجتماعي.

- إشكالية “المجرمون الخمسة” كإطار عام: هو إطار جذّاب من جهة، لكنه قد يكون أيضاً تبسيطياً إذا لم يُقدّم المؤلف تعريفاً واضحاً أو تحليلاً تفصيلياً لكل “مجرم” أو عامل. فإطلاق عبارة “المجرمون الخمسة” قد تفتح الكثير من التوقعات التي ربما لا تُلبّى بالكامل في عدد الفصول أو التفاصيل.

- اعتماد المنظور الذاتي: كما ذُكر، وجود السرد الذاتي يعطي صدقاً، لكنه أيضاً قد يطرح تساؤلات حول التحيّز أو الانتقاء – أي ما تم اختياره وما تم إسقاطه.

٥. ما الذي يمكن أن يضيفه هذا الكتاب إلى القارئ العربي؟

٥.١ إثراء الفهم التاريخي العراقي

إذا كان الكاتب قدّم قراءة متكاملة لأسباب تدهور العراق المعاصر – في الحروب، الاقتصاد، الجوار، الإعلام، الهوية – فإن القارئ العربي ينال فرصة لفهم “خلفيات” ما يُشاهده من حالة العراق اليوم، وليس فقط منطلقات بسيطة مثل الاحتلال أو الحرب. هذا يُعدّ مساهمة معرفية مهمة، خصوصاً لمن ليس من المتخصصين في العراق، أو لمن يرغب في ربط ما يجري في العراق بما يجري في المنطقة.

٥.٢ تحفيز النقاش والقراءة النقدية

العنوان والتساؤلات يفتحان باباً للحوار: من “المجرمون”؟ هل هي دول؟ أيديولوجيات؟ نخب؟ اقتصاديون؟ إعلام؟ داخليّون؟ هذا النوع من الأسئلة يدعو القارئ إلى التفكير وليس فقط الاستهلاك. كما أن طرح المؤلف لتجربته ومنظوره الشخصي قد يشجّع القرّاء على أن يسجّلوا تجاربهم أو يستنطقوا التاريخ من زاويتهم.

٥.٣ دعوة لإعادة البناء أو الإصلاح

عن طريق توصيف الأضرار، رصد الأسباب، تسليط الضوء على الفشل، فإن الكتاب يمكن أن يُعدّ «مَعْلَم حُجّة» لمن يريد أن يبني مشروع إصلاح أو رؤية مستقبلية للعراق أو للمجتمع العربي. بمعنى، ليس فقط وصف ما حدث، بل فتح باب السؤال: ماذا بعد؟ كيف يمكن أن نتعلّم؟ ما العِبرة؟ هل هناك “طريق خروج”؟

٦. توصيات للقارئ: كيف يُقرأ هذا الكتاب؟

لتحقيق أقصى استفادة من الكتاب، أقترح ما يلي:

- اقرأ الفصل الأول أو المقدّمة بتأنٍ: تستعدّ لفهم إطار المؤلّف ومنهجيته.

- استخدم خريطة ذهنية أو جدول تتبّع فيه “المجرمون الخمسة” (حتى لو لم يُحَدّدهم الكاتب مباشرة، حاول أن تسجّل من تظن أنهم هؤلاء وفق الفصول).

- قارنه مع مصادر تاريخية أو دراسات أخرى عن العراق المعاصر، لتقييم ما يُقدّمه الكاتب من جديد أو ما يختلف عنه.

- لاحظ التداخل بين السياسة، الاقتصاد، الثقافة، الإعلام، الهوية – كيف يتشابك بعضها مع بعض؟

- بعد القراءة، اسأل نفسك: هل يتبنّى الكاتب وجهة نظر محددة؟ ما هي الفرضيات التي بدأ بها؟ هل كان هناك بدائل؟ وما الذي لم يُتناول بشكل كافٍ؟

- جرّأ نفسك على البناء: ما هي “الدروس” أو “العبَر” التي يمكن استخلاصها؟ كيف يمكن ترجمتها إلى توصيات أو رؤية مستقبلية (حتى ولو مجردة) للعراق أو للمجتمع العربي؟

٧. الخلاصة والتطلّع المستقبلي

يلخّص الكتاب “المجرمون الخمسة” رحلة تأمّلية وتحليلية في تاريخ العراق المعاصر، حيث يسعى المؤلّف إلى كشف الخيوط المتشابكة التي أدّت إلى دمار الدولة والمجتمع، من الحروب إلى الديون، من التداخل الاقليمي إلى الإعلام، من الهوية إلى الجوار. بطرح تساؤلٍ مركزي «من هم المجرمون؟»، يدعونا الكتاب إلى إعادة النظر في المسؤوليات، ليس فقط كضحايا بل كمشاركين، أو كمجتمع ينبغي أن يصحو من محنته.

من جهة، يقدم الكتاب إضافة نوعية إلى المكتبة العربية في تقاطعه بين التاريخ السياسي والتحليل الأخلاقي والاجتماعي. ومن جهة أخرى، فإن أي قراءة نقدية تُشير إلى أن الأمر ليس منحصراً في “قوى خارجية” بل أيضاً في “الضعف الداخلي”، وأن التعمّق في التفاصيل ربما كان أقدر لو أُرفق بتحقيقات موسّعة أو أرشيف مفتوح.

أما التطلّع للمستقبل، فهو أن هذا النوع من الدراسات يُشجّع الكتاب العرب على إنتاج ما يُمكن تسميته “تاريخاً ناقداً من الداخل” – وليس فقط تبنّياً لروايات جاهزة – يتضمّن الاعتراف بأن المجتمعات العربية ليست مجرد “ضحايا” بل روابطها مع التاريخ، تكوينها المؤسساتي، اختيارات نُخبها، حاضرتها بالمكونات المتعدّدة، كلها عوامل يجب أن تُقرأ. وفي حالة العراق، ربما يكمن البناء في استيعاب التجربة الأليمة، وتحوّلها إلى مشروع إصلاحي أو إعادة بناء بديلة.

لمعرفة المزيد: المجرمون الخمسة: رحلة في دهاليز الجريمة والعقل الإنساني بين الواقع والتحليل النفسي