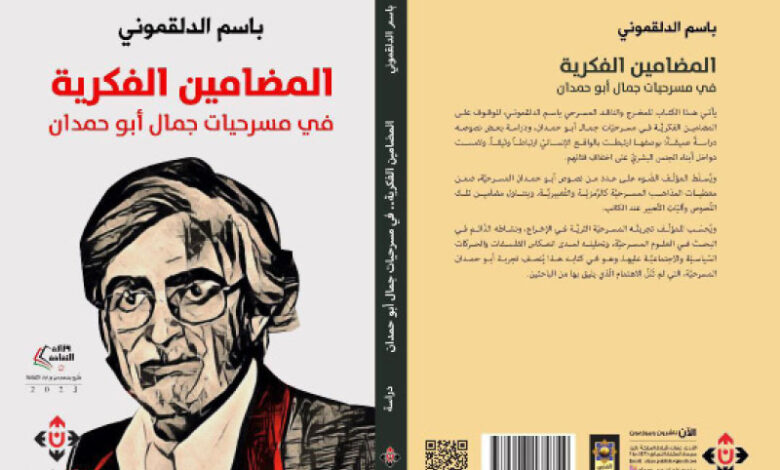

المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان: قراءة تأمّلية في كتاب باسم الدلقموني (2023)

في عالم المسرح، حيث يُختزل الوجود الإنساني في لحظة، ويُعرض الصراع على خشبة الضوء، يشكّل النصّ المسرحيّ فضاءً حيًّا للتفكير والتأمّل. ومن بين الأعمال التي خصّتها الدّراسات النقدية بموضوعية وعمق، يبرز اسم الكاتب والمسرحيّ الأردني جمال أبو حمدان، الذي قدّم عدداً من المسرحيات التي لم تَعبر عن القوالب التقليدية فحسب، بل انفتحت على أبعاد فكريّة وإنسانية تُحاكي الواقع العربيّ والإنساني معاً. وفي هذا الاطار يأتي كتاب المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان (2023) للمخرج والناقد المسرحيّ باسم الدلقموني، والذي يسعى إلى تحليل مضامين تلك المسرحيات، منطلقاً من مفاهيم رمزية وتجريبية، ومنظور نقديّ يتجاوز الحِراك الدرامي ليصل إلى العمق الفكري.

في هذه المقالة الأدبية، سأحاول أن أستعرض بعضاً من هذه المضامين الفكرية التي كشفها الدلقموني، وأن أتأمّل في قدرتها على أن تُشكّل تجربة مسرحية ذات طابع إنسانيّ شامل، وليس محصوراً في السياق المحليّ أو الزمنيّ. سأقسّم المقالة إلى محاور ثلاثة: أولاً – البُعد الرمزيّ والتجريبيّ، ثانياً – القضايا الفكرية الكبرى (الحرية، العدالة، المرأة، الإنسان)، ثالثاً – القيمة الإنسانية والتجاوزية في مسرحيات أبو حمدان. وأختم بخلاصة تأمّلية.

1. البُعد الرمزيّ والتجريبيّ في البناء المسرحيّ

يتناول الدلقموني في كتابه هذا كيف أنّ جمال أبو حمدان انطلق من صيغة مسرحية تقليدية إلى بناءٍ أكثر رمزية وتعبيرية، قائلاً إنّ أحد خصائصه تتمثّل في «توازن بين البُنية والحدث، وتجاوز الزمان والمكان الأصليين» لمسرحياته.

فعلى سبيل المثال، حين يكتب أبو حمدان مسرحية مثل حكاية شهرزاد الأخيرة في الليلة الثانية بعد الألف (1974) أو ليلة دفن الممثلة جيم (1992)، فهو يستعمل الرمزية كأداة لتجريد الواقع إلى حالة شبه أسطورية، تجعل من الشخصيات والمواقف مرآةً للإنسانية لا مجرد عنصر محليّ. يفعل ذلك من خلال اللغة المسرحية – الحوار، الوضع المسرحيّ، المكان الزمنيّ – فأي مسرحية عنده لا تكتفي بأن تكون تصويراً واقعياً، بل تتحوّل إلى «فضاء فلسفي» يُباحث فيه الإنسان ذاته.

يأتي الدلقموني في الفصل الأول من كتابه ليفصل تأثير المذاهب المسرحية كـ«التعبيرية» و«الرمزية» في أعمال أبو حمدان، ويشرح أن هذه الاتجاهات ساعدت الكاتب على الوصول إلى مضامين أعمق من مجرد الحدث المباشر. هذا يعني أن المسرحية هنا لا تكتفي بوصف الحال، بل تسعى إلى إسقاطه وتجريده، وإلى فتح نافذة تأمّل في الوجود.

هذه البُعدية الرمزية تجعل المسرحية لدى أبو حمدان – كما يوضّح الدلقموني – “محور دراسة هيكلية للمسرحية الأردنية” لأنها تتخطى المحليّ إلى العامّ. ومن خلال هذا البناء، ينجح النصّ في أن يكون «نصّاً فكريّاً» بقدر ما هو «عرضاً درامياً».

ولعلّ هذا ما جعل أعماله أقل ربحاً تجارياً – ربما – لكنها أكثر أصالة من حيث الشعور بالبحث والتمحّض الفكري. فالرمزية والتجريب هنا ليسا زينة شكلية، بل أدوات لاستنهاض الفكر، وتحفيز المتلقّي على التفكير بدلاً من التلقّي المحضّ. وفي هذا الإطار، يبدو الكتاب للدلقموني وثيقة نقدية تستعيد النصوص وتعيد قراءتها بعيون جديدة، وتضعها في سياق التطلعات الإنسانية الكبرى، لا ضمن «مسرح محلي» فحسب.

2. القضايا الفكرية الكبرى: الحرية – العدالة – المرأة – الإنسان

من أهم ما يلفت في تحليل الدلقموني أنّه لا يركّز فقط على الشكل أو الأسلوب، بل على «المضامين الفكرية» في تلك المسرحيات: مضامين تُحاكي القيم، والمثل، والهمّ الإنسانيّ. في مقدمته، يقول المؤلف إن أبو حمدان ركّز في أغلب مسرحياته على “الحرية والعدالة والمساواة ونبذ الظلم واحترام المرأة وإنسانية الإنسان”.

الحرية

الحرية هنا لا تُحصر فقط في إطار سياسي أو وطني، إنما هي حرّية الإنسان في مواجهة الضغوط الاجتماعية والنفسية، في أن يكون إنساناً لا مجرد وظيفة أو دوراً. في مسرحية مثل “القضبان” (1978) أو “المفتاح” (1969)، كما يوضح الدلقموني، تتجلّى هذه الفكرة: أن الإنسان مُقيّدٌ بأسوار غير مرئية ـ قوانين، عادات، ظروف تاريخية ـ وأن مهمة المسرح هي تفكيك تلك القيود، وإعلان ذلك التفكيك على الخشبة.

العدالة والمساواة

تمثل العدالة والمساواة محوراً أساسياً في أعمال أبو حمدان، بحسب الدلقموني، الذي يرى أن الكاتب المسرحي لم يكن يكتب “لإسعاد الجمهور” أو لتمجيد بطولات وهميّة، بل لطرح الأسئلة: لماذا هذا الظلم؟ لماذا هذا التفاوت؟ لماذا تستكين المرأة بينما يكون الرجل مسيطراً؟ لماذا يُحكم التاريخ على بعضهم بالخلف والبعض الآخر بالأمام؟ هذه الأسئلة ليست حاضرة بالصيغة المباشرة فقط، بل ضمناً، في البناء والرموز والشخصيات.

المرأة

ربّما تكون إحدى أبرز المفاجآت في تحليل الدلقموني هي تلك المساحة التي أتاحها أبو حمدان للمرأة، ليس كموديل زخرفي أو هامشي، بل كعنصر فاعل. يقول المؤلف إنّ «المرأة تعني الإنسان مرة وتعني الوطن مرة أخرى» في مسرحياته، وقد أعطاها دوراً لتأخذ “مكانتها الصحيحة في المجتمع العربي” بحسب ما يحلّل. وبالتالي، فإن النصّ المسرحيّ يتجاوز دائرة الرجال “البطولية” التقليدية ويطرح سؤالاً: ما هو موقع المرأة في النصّ، في المجتمع، في المسرح؟ هل هي مجرد ضحية؟ أم هي فاعلة؟ هذا التوجّه – كما يرى الدلقموني – يجعل من مسرح أبو حمدان مفتاحاً لفهم “حسّ جمعي” يتجه نحو الإنسانية، لا نحو القهر أو التهميش.

الإنسان

في جوهره، الإنسان هو محور تلك المسرحيات — ليس الوطن فقط، ولا التاريخ فقط، بل الإنسان في مواجهته مع الواقع، في محاولته لأن يكون، بأن يعيش، بأن يتحرّر، بأن يحب. في تحليل الدلقموني، هذا الإنسان يُطرح “ارتباطاً وثيقاً” بالواقع الإنسانيّ، ويُلامس دواخل الجنس البشريّ “على اختلاف فئاته”. وهنا تكمن القيمة الكبرى لمسرحيات أبو حمدان: أنها ليست مجرد مرآة للمجتمع الأردني أو العربي، بل مرآة للوجود الإنساني الأوسع.

3. القيمة الإنسانية والتجاوزية: من المحلي إلى الكوني

واحدة من أهم الاستنتاجات التي يصل إليها الدلقموني هي أن مسرحيات أبو حمدان، رغم ارتباطها بالمكان والزمان الأردنيّين، استطاعت أن تتجاوزهما لتكون “إنسانية” بمعنى الكلمة. يقول المؤلف إن الكاتب “غلب على مسرحياته الحزن والنزعة التشاؤمية” لكنه في الوقت ذاته دعا إلى الحرية، المطلوب، والتوق إلى المستقبل.

هذا التجاوز، أو القدرة على الانتقال من “إشكالية محلية” إلى “أونتولوجيا إنسانية”، يُعدّ من أبرز ملامح تجربة أبو حمدان بحسب قراءة الدلقموني. فالمسرح هنا لا يكتفي بأن يعرض واقعاً، بل يسعى إلى أن يستنهض الضمير، وأن يكون مساحة للحوار، لا مجرد العرض. وبهذا المعنى، يصبح النصّ المسرحيّ – على خشبة المسرح أو في الدراسة النقدية – جسرًا بين الفرد والمجتمع، بين الحركة والمكان، بين السؤال والجواب المؤجَّل.

في الدراسة، يبيّن الدلقموني أن هذه القيمة تجعل من أعمال أبو حمدان “الأولى” في أن تُعالِج الواقع العربي ليس كحدث تاريخي فقط، بل كفعل إنسانيّ متحرك. وهذا ما يجعل الكتاب نفسه ليس مجرد تحليل أعمال ماضٍ، بل دعوة لإعادة قراءة المسرح العربي، وتأمل القيمة الفكرية التي يمكن أن يحملها.

الخلاصة والتأمّل

في نهاية هذه القراءة، يمكن القول إن كتاب باسم الدلقموني «المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان» ليس مجرد دراسة أكاديمية محضة، بل نصٌّ نقديّ يُعطي للمسرح دوره الكامل: ليس كترفيه، بل كجسد فكريّ حيّ، يُعيد إنتاج الوعي. إنّ مضامين الحرية، العدالة، الإنسان، المرأة، التي عالجها أبو حمدان ضمن سياقه المسرحيّ الرمزيّ والتجريبيّ، تُشكّل دعوة مفتوحة لنا اليوم — لأن نرى المسرح ليس مجرد خشبة، بل فضاء تأمّل، وحوار، وتشكّل إنساني.

وقد يكون الأهم من كل ذلك أن الدراسة توفّر لنا مفتاحاً لقراءة أخرى: كيف يمكن لمسرحية أن تعيش في الزمن، أن ترحل معه، أن تنتقل من الواقع المحلي إلى العالمية، من الزمان المحدود إلى رسالة خالدة. إنها، بعبارة الدلقموني، “مسرحية إنسانية” في أعمق معانيها.

أخيراً، ربما يكون طرح هذا الباب: هل نحن، كمُتلّقين أو ناقدين أو حتى كمسرحيين، مستعدّون لأن نُعيد الاعتبار لتلك المسرحيات التي عبّرت عن الإنسان قبل الزمن والمكان؟ وهل نحن مستعدّون لفتح خشبنا لطرح الأسئلة الكبرى، لا فقط للعرض؟ إنّ كتاب الدلقموني يجعلنا نقف عند تلك الأسئلة، وإنّ قراءة أبو حمدان من خلال هذا التحليل تمنحنا مساحة جديدة للتمعّن في معنى المسرح كمشروع إنسانيّ، لا مجرد عرض.

لمعرفة المزيد: المضامين الفكرية في مسرحيات جمال أبو حمدان: قراءة تأمّلية في كتاب باسم الدلقموني (2023)