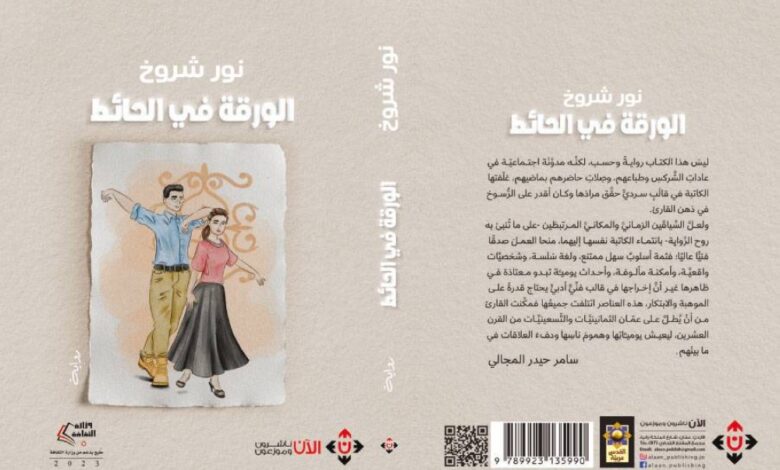

«الورقة في الحائط»: سرد الذاكرة والهوية في رواية نور شروخ بين الجدار والقصاصة

مقدّمة

في روايتها «الورقة في الحائط» الصادرة عام 2023 عن دار الآن ناشرون وموزّعون، تستحضر نور شروخ تجربة اجتماعية وثقافية عربية تخصّ المجتمع الشركسي في الأردن، وتعبّر عن زمنٍ ومكانٍ خاصّين، عبر سرد يمزج بين الواقعيّة البسيطة والرمزية الرقيقة. نقرأ في الأسطر الأولى أنّ الرواية ليست مجرد حبكة سطحية، بل مدونة اجتماعية/ثقافية في آن معا:

«ليس هذا الكتاب رواية وحسب، لكنّه مدوّنة اجتماعيّة في عادات الشّركس وطباعهم، وصلات حاضرهم بماضيهم…»

ولعلّ هذا البُعد يجعل العمل أكثر من مجرّد قصّة حب أو نشأة؛ بل مسارًا يستحضر الانتماء، والتاريخ، والهوية، وحكايا الصغائر التي تشكّل البُنية الاجتماعية للمجتمع.

في هذا المقال، سأعرض بدايةً نبذة من الرواية، ثم أتناول جوانبها التحليلية: الشخصيات، الزمان والمكان، الموضوعات/الثيمات، الأسلوب السردي، الرمز والمجاز، ثم أختم بانعكاسات العمل وأهميّته، مع بعض الملاحظات النقدية.

نبذة عن الرواية

تدور أحداث الرواية في الأردن، في منطقة يُحتمل أنها وادي السير، ضمن الجمعية الخيرية الشركسية، في ما تصف بأنه «عصر يومٍ صيفيٍّ قائظ من العام ألفٍ وتسعمائةٍ وخمسة وثمانين». يبدأ المشهد بانصراف مجموعة من الفتية بعد شوط كرة قدم، واحد منهم ينزل إلى الباب المؤدي إلى الساحة، يركض إلى السور المقابل، يلمس طوبة في الحائط، يخرج منها «قصاصة ورق» ويخفيها داخل الحائط. هذا المشهد الافتتاحي يبدو بسيطًا إنما مشحون بالرمزية: الحائط، الطوبة، القصاصة، والاختفاء، كلها إشارات مبكرة لما سيأتي من سرد يحفر في الذاكرة والهوية والاختباء والاعتراف.

الرواية إذًا تزج بين اليومي البسيط (أولاد يلعبون، رياضة، حارات، جمعيات خيرية) وبين ماضٍ وحاضر، وبين الانتماء الشركسي والهوية العربية الأردنية، وبين الصغائر والكبر، وبين الحلم والواقع. كما ذُكر في مقدّمة الرواية أو توصيفها أنها استعادة لعمّان الثمانينيّات والتسعينيّات: «… مكّنت القارئ من أن يُطلّ على عمّان الثمانينيّات والتسعينيّات من القرن العشرين، ليعيش يوميّاتها وهموم ناسها ودفء العلاقات في ما بينهم».

تحليل أمور الرواية

الزمان والمكان

تُحدّد الرواية زمنًا ومكانًا بوضوح: عام 1985 تقريبًا، في الأردن، وتحديدًا في حارات الشركس/وادي السير، في عمّان. هذا الزمن بين الثمانينيات ومطلع التسعينيات يعطينا خلفية تحولات اجتماعية واقتصادية، لكنه ليس مركزًا على التحول الكليّ، بل على تفاصيل الحياة اليومية — لعب أولاد، طفولة، عادات الحارة والجمعية، حوارات بسيطة. المكان: الحارات، السور، الجمعية الخيرية، الحائط. كل هذا يُضفي شعورًا محليًا – ملموسًا – يجذب القارئ إلى حياة تُشبه حياة الواقع قبل أن تغيرها العولمة أو التغيّرات الكبرى.

اختيار الزمان/المكان مهمّ: فهو يسمح للكاتبة بأن تستعيد ما قبل «العصر الرقمي» أو ما قبل «التحوّلات الكبيرة» في البنية الاجتماعية. وهنا يكمن أحد جماليات الرواية — أن التفاصيل العادية تصبح مرآة لهوية، ولذاكرة جماعية.

الشخصيات

لا أستطيع تحديد كل الشخصيات بدقة (حيث لا تحليل شامل لكل شخصية متوفّر في المصادر)، لكن يمكننا التنبّؤ ببعضها: الراوي/الفتى الذي جرّب لعبة، الذي اختار الطوبة، الذي دبّر القصاصة. ثم شخصيات العائلة، الحارة، الجمعية، وربّما الفتاة التي تعيش حبًّا انتهى بسبب ظروف مادية.

شخصيّة الراوي تُستخدَم كسارد ولكن أيضًا كشاهد على ما يجري، وعلى التغيّرات التي تخصّ الهوية والانتماء. الشخصية الأخرى هي الفتاة – محور الحبّ والمصاعب – والتي من خلال علاقتها تتجلّى الفوارق الطبقية أو المادية أو العائلية. هكذا نرى أن الرواية لا تكتفي بنموذج حبّ رومانسيّ بسيط، بل تضعه في سياق اجتماعي وثقافي.

الشخصيات الثانوية – أهل الحارة، أفراد الجمعية، أصدقاء الطفولة – تسهم في تكوين بيئة مجتمعيّة حقيقية. بهذا يتجاوز العمل الفردي إلى شبكة علاقات، مما يمنحه غنىً إضافيًا.

الموضوعات والثيمات الرئيسية

– الانتماء والهوية: بما أنّ الكاتبة تستحضر عادات الشركس وطباعهم، فإنّ الانتماء “الشركسي–الأردني” يظهر كخلفية للراوي والمجتمع المحيط. هناك سؤال ضمني: من أنا؟ وكيف تربطني هذه الحارة والجمعة والموروث؟ وكيف يُحتفظ بالذاكرة؟ أفكار مثل “الحائط” و“الطوبة” و“القصاصة الورقية” ترمز إلى الحفظ، والإخفاء، والتسجيل ما بين الجدار – ما هو ظاهر وما هو مُختبأ.

– الحبّ والفراق والعوائق الاجتماعية: بحسب المصادر، الرواية تُجسد قصة حبّ بين شاب وشابة، تنتهي بافتراقهما نتيجة اختلاف ظروف العائلتين المادية. هذه الفكرة تعكس أحد الثيمات الكلاسيكية في الأدب: الحلم مقابل الواقع، لكن هنا ضمن طابع محليّ خاصّ.

– الذاكرة والكتابة والغفلة: “الورقة في الحائط” كمجاز تذكّر بأنّ هناك ما يُخفي أو يُنسى، أو يُخزّن في أماكن غير مرئية. الطفولة، اللعب، الجمعية، الأيام الماضية – كلها تنطوى على ذاكرة جماعية وفردية. وبهذا تُطرح أسئلة: ما الذي يُكتب في الحائط، ما الذي يُحفر في الطوبة؟ ماذا يعني أن تُخبّئ شيءً في الحائط؟ أو أن تُمسك يدك بطوبة؟ كل ذلك رمزية.

– التغيّر والتحوّل الزمني: زمن الثمانينيات والتسعينيات لم يكن ثابتاً؛ تغيّرات اجتماعية واقتصادية تحدث، وربّما تغيّر موقف الأفراد من العلاقات والعادات والانتماءات. الرواية بهذا تكسر وهم الثبات وتظهر كيف أنّ “الأيام العادية” هي أيضا مسرح تغيّر، وإن داخلها – ربما بهدوء – تُغيّر الشخص والمكان.

– البساطة والاعتياد: ما يبدو يوميًا (لعب، اجتماع، حائط، طوبة) ليس ببساطة سطحياً، بل يحوي عمقاً. البساطة هنا جزء من المعنى: أن العاديّ يصبح ملحميًا من حيث الذاكرة والهوية.

الأسلوب السردي واللغة

حسب المصادر، الأسلوب يوصف بأنه «سهِل ممتنع، ولغة سلسة، وشخصيات واقعية، وأمكنة مألوفة، وأحداث يوميّة تبدو معتادة في ظاهرها غير أنّ إخراجها في قالب فنّيٍّ أدبيٍّ يحتاج قدرة على الموهبة والابتكار». هذا يعني أنّ الكاتبة لم تستخدم لغة معقدة أو تفكيكية، بل لغة قريبة من القارئ، بحيث يمكنه أن يعيش المشهد بسهولة، لكن تحت هذا السطح توجد طبقات من المعنى.

السرد غالباً بضمير الغائب أو ربما بضمير أول مفرد — لكن السمة الرئيسية أن الراوي داخل الحكاية، أو قريب منها، ممّا يضفي مصداقية. كذلك تنقُّل الزمان والمكان، والتركيز على التفاصيل الحسية – العرق، السور، اللعب، الطوبة، السكين، الحارة – كلها تخلق أجواء ملموسة.

كما أن اختيار “الحائط” و“الطوبة” كعناصر متكرّرة يشير إلى استعمال الرمز والمجاز بشكل واضح وغير مُفرط، مما يجعل القارئ يتفاعل ويحاول فكّ ما وراء الحائط والطوبة والورقة.

الرمز والمجاز

– الحائط: يمكن أن يمثّل الحاجز، أو الزمن، أو اللامرئي، أو الماضي المخفي. أن تسجّل شيئًا عليه أو تختبئ خلفه، أو تضع فيه ورقة – كل ذلك يفتح تأويلاً.

– الطوبة: عنصر بناء، جزء من الحائط، لكن يمكن إزاحته وكشف ما وراءه. هذا قد يُرمز إلى أنّ الهوية مبنيّة، لكنها قابلة للإزاحة أو الكشف.

– القصاصة الورقية: ورقة صغيرة، رسالة، سرّ، مذكّرة، شيء صغير لكنه محتوى عظيم. وضعها داخل الحائط يدلّ على أن الذاكرة تُخبّأ، أو أن هناك ما يُكتب بصمت.

– اللعب والجري نحو السور: لحظة الانتقال، لحظة التحدي، لحظة المراهقة. الجري نحو السور وتصوير السور كهدف يُعبّر عن الرغبة في تخطّي الحواجز، أو الوصول إلى ما وراءها.

بهذا، الرواية تتجاوز ما هو ظاهر إلى ما هو خفي، وتستخدم الأجساد البسيطة (طفل، سكين كشافة، حائط) كمركّبات رمزية.

أهمية العمل وانعكاساتُه

تتمثّل أهمية «الورقة في الحائط» في عدة نواحٍ:

- تسجيلٌ اجتماعيّ وثقافيّ: توثّق الرواية جزءًا من حاضر المجتمع الشركسي في الأردن، والطفولة والحارة والجمعية الخيرية، والظروف المعيشية. بهذا تصبح مرآة لجيلٍ قد لا يرى نفسه كثيرًا في الأدب.

- جسر بين الماضي والحاضر: من خلال استحضار زمن الثمانينيات والتسعينيات، تُعيد الرواية قراءةً للهوية والانتماء في ظلّ المتغيّرات.

- إثراء الأدب العربي: بإعطاء تركيز على مجتمع محلي خاصّ – الشركس في الأردن – تُقدّم الرواية بصمة تميّزها في المكتبة العربية.

- طرح أسئلة إنسانية عامة: مثل: ما قيمة الحبّ في مواجهة الفوارق المادية؟ ماذا تبقى من الطفولة؟ كيف نحفظ ذاكرتنا؟ كيف تتغيّر الحارات والعلاقات؟

- إيجاز التفاصيل الكبيرة: عبر تفاصيل صغيرة، تصنع الكاتبة عالماً كاملاً، مما يقدّم تجربة قراءة ممتعة ومؤثّرة.

ملاحظات نقدية

ومع كلّ ما في الرواية من قوة وجاذبية، يمكن الإشارة إلى بعض الملاحظات التي ربما تساعد القارئ أو الباحث:

- قد يشعر بعض قرّاء بأن السرد لا يخوض في عمق نفسي كبير لبعض الشخصيات، بل يكتفي بإطار اجتماعي – وهو أمر طبيعي ربما لأنّ العمل يركّز على البيئة والهوية أكثر من التطوّر النفسي المركّب.

- على الرغم من أن الحوارات والمشاهد اليومية قوية، قد يتوق القارئ إلى مزيد من المفاجأة أو التحوّل الدراميّ الكبير – لكن الاختيار هنا يبدو متعمّداً بأن يكون “يوميّاً” ولا درامياً مبالَغاً.

- قد يكون بعض الرموز أو الإشارات المحلية بحاجة إلى خلفية معرفية لدى الغير مطّلع على المجتمع الشركسي الأردني – أي أنّ التلقّي قد يُطلِب بعض التمهيد أو البحث.

- في سياق الدراسات النقدية، يمكن أن يُناقش كمْ تصبّ الرواية في دائرة “العودة إلى الحارات والذكريات” مقابل كمْ تفتح أمام القارئ آفاقًا جديدة في الزمن والمكان.

توصيات قراءة وتأمّل

إذا قرأت هذا الكتاب، إليك بعض الأمور التي يُستحسن التركيز عليها:

- راقب كيف تُستخدم تفاصيل الحارة، اللعب، الجمعية، السور، الحائط – ليس كمجرد خلفية، بل كمكوّنات للهوية والمكان.

- تأمّل في العنوان: “الورقة في الحائط” – ما الذي ترمز إليه الورقة؟ لماذا الحائط؟ ما الالتباس بين الاختفاء والظهور؟

- لاحِظ الفوارق الطبقية/المادية في علاقة الحبّ التي توردها الرواية، وكيف يُعطى المكان والزمن دورًا في ذلك.

- قارِن بين سلوك الشخصيات (الأولاد، الجمعية، العائلة) والواقع المعاصر – كيف تغيّرت الحارات؟ كيف تغيّرت العلاقات؟

- جرّب أن ترى الرواية كمحاولة لحفظ ذاكرة جماعية – فالتفاصيل اليومية التي تبدو صغيرة ربما هي ما يبقى بعد الزمن.

خاتمة

في الختام، تعدّ «الورقة في الحائط» عملاً مهمًّا في الأدب العربي المعاصر، يجمع بين البساطة والسرد الفني، بين المحلية والعالمية، بين الواقع والرمزية. نور شروخ نجحت في أن تمنح القارئ نافذة إلى مجتمعٍ وحارةٍ وزمنٍ ربما تغيّر كثيرًا، لكنها تركت في الحائط — أو في الطوبة — قصاصة ورقية من الذكريات، تنتظر من يكشفها.

إنّ قراءة هذا الكتاب تشكّل تجربة ليس فقط للتمعّن في قصة حبّ أو حياة أطفال جيلٍ مضى، بل للتساؤل: ما الذي يبقى من الماضي؟ وكيف نكتب على حوائط الزمن؟ وكيف ما زلنا نعدو نحو السور – نحو الطوبة – نحو الورقة؟

لمعرفة المزيد: «الورقة في الحائط»: سرد الذاكرة والهوية في رواية نور شروخ بين الجدار والقصاصة