بني بوعلي.. حكاية قبيلة صنعت مجدها بين أمواج بحر العرب

المقدّمة

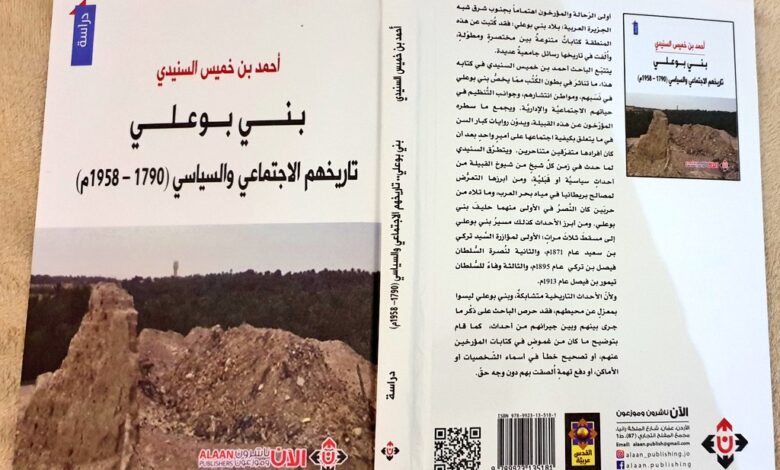

في التجربة المعرفية العربية، يشكّل التاريخ القبلي والاجتماعي في شبه الجزيرة العربية سياقًا غنيًّا لدراسة التحولات التي صاحبت بروز-وبزوغ الدول الحديثة وحدودها المتغيّرة. وفي هذا الإطار يأتي كتاب “بني بوعلي.. تاريخهم الاجتماعي والسياسي (1790-1958م)” لمحاولة توثيق وتحليل تجربة إحدى القبائل المهمة في منطقة جعلان (بجنوب شرق شبه الجزيرة العربية) تحت عنوان اجتماعي-سياسي. يُعنى المؤلّف بتتبع نسب القبيلة، ومواطن انتشارها، وتنظيمها القبلي والسياسي، ومواقفها من التحولات التي عرفتها المنطقة في القرنين التاسع عشر والعشرين، بما في ذلك الحرب مع القوى البريطانية، والتحالفات مع السلطنة العُمانية، والعلاقات مع الدولة السعودية الأولى، وغيرها.

لماذا هذا الكتاب مهم؟ أولاً، لأنه يضيف إلى المكتبة العربية دراسة متخصصّة في قبيلة “بني بوعلي” التي لم تنل القدر نفسه من الاهتمام بالمقارنة مع قبائلٍ أخرى، رغم أنها لعبت دورًا في الساحة المحلية والإقليمية. ثانياً، لأن المؤلّف ليس مجرد جامع وثائق، بل يحاول تحليلًا فكريًّا وتوثيقًا منهجيًّا لتاريخ اجتماعي-سياسي مع التركيز على “التنظيم القبلي” والعلاقة بين القبيلة والدولة والسلطة والمستعمر. وثالثًا، لأنه يغطي فترة حرجة (1790-1958م) شهدت تحولات جذرية: من سلطنة محلية إلى نفوذ بريطانيا، مرورًا بظهور الدولة السعودية الأولى، ثم الاستقلالات والتحولات الحديثة.

بالتالي، فإن قراءة هذا الكتاب تُعد فرصة لفهم كيف تشكّلت الهياكل الاجتماعية المحلية والقبائلية، وكيف تعاملت هذه الهياكل مع تغيّر الخارطة السياسية في المنطقة، وما هو أثر ذلك على الهوية والمكان والنفوذ. سنبدأ أولاً بسياق تاريخي عام للقبيلة والمنطقة، ثم نستعرض محتوى الكتاب، وأهم المحاور، ثم نقدًا وتحليلاً، وأخيرًا خلاصة.

الخلفية التاريخية: من هي بني بوعلي؟ ولماذا تحديداً (1790-1958م)؟

قبل الدخول في عرض الكتاب، من المفيد أن نعي من هي قبيلة بني بوعلي — أو يُقال “بني بو علي” — وما هي أهم محطّاتها التاريخية، ولماذا اختار المؤلّف هذه الفترة من 1790 إلى 1958م.

تعريف القبيلة ومكانتها

قبيلة بني بوعلي (جعلان بن بوعلي) تنتمي إلى إحدى قبائل منطقة جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، تحديدًا في سلطنة عُمان (وما كان يُعرف ببلاد جعلان) وفي مواقع ساحلية مطلّة على بحر العرب. الكتاب يشير إلى أن المؤرخين والرحّالة اهتمّوا بهذه المنطقة، لكن ما كان متفرّقًا في كتابات كثيرة، عمد المؤلّف إلى جمعه وتحليله.

من الواضح أن هذه القبيلة لم تكن معزولة عن البيئة السياسية المحيطة: فقد خاضت صراعات، تكونت في إطار سلطاني، وتحالفت أو واجهت البريطانيين، وكذلك الدولة السعودية وغيرها من القوى. فاختيار الفترة 1790-1958م جاء لِما عرفته هذه الفترة من تغييرات مهمة: بداية من أواخر القرن الثامن عشر (حيث تكونت بذور التنظيم القبلي والسيطرة المحلية)، ثم القرن التاسع عشر الذي شهد تصاعداً للقوى الخارجية (بريطانيا) والتحول في سلطنة عُمان، ثم القرن العشرين حيث استقلالات وتغييرات سياسية كبيرة.

دلالات الفترة الزمنية

- عام 1790 تقريباً: بداية ما يمكن اعتباره “مرحلة ما قبل التحول الكبير” في المنطقة – فترة ما قبل التدخّل البريطاني المكثّف، وما قبل صعود الدولة السعودية.

- حتى عام 1958: وهي قرب نهاية مرحلة ما قبل الاستقلال أو ما قبل التشكّل السياسي الحديث كما نعرفه اليوم، مع اشتداد النفوذ الخارجي والتحول في البنى التقليدية.

وبالتالي، فإن المؤلّف اختار هذه الفترة لتمثّل “العصر القبلي-السلطاني التقليدي” ثم “العصر القبلي في ظل النفوذ الخارجي والتحول السياسي”.

لماذا أهمية التنظّم القبلي؟

الكتاب يؤكّد أن إحدى المحاور المهمة هي كيف انتقلت القبيلة من حالة “تفكّك متناحر” إلى “تنظيم تحت أمير واحد” كما يصفها المؤلّف.

هذا الانتقال مهم جدًا لفهم قدرة القبيلة على التأثير التاريخي: فتنظيم القبيلة يزيد من قدرتها على التفاوض مع القوى الإقليمية أو المقاومة أو التحالف معها، وكذلك على إدارة الشؤون الداخلية.

بناءً على ذلك، فإن دراسة بني بوعلي تمثّل حالة نموذجية لدراسة تغير القبيلة في بيئة شبه جزيرية، وضع فيها عوامل محلية (نسب، تنظيم داخلي، علاقة بالسلطان) وعوامل إقليمية (بريطانيا، السلطنة، الدولة السعودية) وعوامل محلية-إقليمية (بحر العرب، التجارة، الكرسي السلطاني).

عرض محتوى الكتاب وتحليله

في هذا الجزء سنعرض هيكلة الكتاب، محاوره الرئيسية، ثم تحليلًا لما جرى به من نقاط قوة وضعف.

هيكلة الكتاب ومحتواه

وفق ما ورد في وصف الكتاب:

- المؤلف يتتبّع ما تناثر في بطون الكتب ممّا يخص بني بوعلي من نسب ومواطن انتشار وتنظيم اجتماعي وإداري.

- يجمع ما سطره المؤرّخون عن القبيلة، كما يسجّل روايات لكبار السنّ فيما يتعلق بكيفية اجتماعهم على أمير واحد بعد أن كانوا متفرّقين متناحرين.

- يتطرّق لما حدث في زمن كل شيخ من شيوخ القبيلة من أحداث سياسية أو قبلية، ومنها التعرض لمصالح بريطانيا في مياه بحر العرب، وما تلاه من حربين كان النصر في الأولى حليفاً لبني بوعلي.

- يتناول مسيرة بني بوعلي إلى مسقط ثلاث مرات: الأولى لـ “مؤازرة السيد تركي بن سعيد” عام 1871م، الثانية لنصرة السلطان فيصل بن تركي عام 1895م، والثالثة وفاءً للسلطان تيمور بن فيصل عام 1913م.

- لأن الأحداث التاريخية متشابكة، والقبيلة ليست بمعزل عن محيطها، فقد حرص المؤلّف على ذكر ما جرى بينها وبين جيرانها من أحداث، كما قام بتوضيح ما كان من غموض في كتابات المؤرخين عنهم، أو تصحيح أخطاء في أسماء الشخصيات أو الأماكن، أو دفع تهمة أُلصِقت بهم دون وجه حقّ.

الكتاب يحتوي 256 صفحة تقريبًا، ويُعدّ من الفهارس المتخصصة في هذا المجال.

تحليل المحاور الرئيسية

- نسب القبيلة وانتشارها: يبدأ المؤلّف من النسب، وينتقل إلى أماكن انتشارها، وهو أمر مهم لأن القبيلة تتغيّر بمكانها الجغرافي، وقد تنشأ فروع أو تتنقل. هذا يعطينا خلفية أوليّة لفهم وضع القبيلة في النسيج الاجتماعي الأردني – أو في هذا الحال العُماني – وكيفية تكوينها.

تحليلًا: التركيز على النسب يربط القبيلة بجذور تاريخية، وهو نمط دارج في الدراسات العربية للقبائل، لكن من المفيد أن المؤلف لا يكتفي بنسب أسطوري بل يحاول ربطه بمصادر ومراجع. ومع ذلك، قد يواجه الباحث صعوبة في التمييز بين الأسطورة والوثيقة، وهو أمر يحتاج إلى نقد وعيّ.

- من التفرّق إلى التنظيم القبلي تحت أمير واحد: ينتقل المؤلف إلى تركيب الهيكل القبلي – كيف اجتمعت القبيلة على أمير واحد بعد أن كانت متفرّقة ومتناحرة. هذا التحول ضروري لفهم كيف استطاعت القبيلة أن تكتسب قوة سياسية وتنظيمًا داخليًا. من جهة، هذا يعكس تطورًا داخلياً في القبيلة، ومن جهة أخرى يعكس الضغوط الخارجية (مثل النفوذ البريطاني أو السلطنة العُمانية).

تحليلًا: هنا يكمن أحد أبرز مكامن القيمة في الكتاب، إذ إنه يبيّن أن القبيلة ليست مجرد كيانات ثابتة، بل هي عملية دينامية تتحول بفعل الداخل والخارج. ومع ذلك، من المهم سؤال: ما العوامل الدقيقة التي أدّت إلى هذا التنظيم؟ هل كانت اقتصادية، أو جغرافية، أو مؤثرة من السلطة السلطانية؟ هل هناك تحليل نقدي كافٍ؟

- التفاعلات السياسية والإقليمية: القبيلة خاضت تجارب مع القوى المحلية (السلطان العُماني) ومع القوى الإقليمية (بريطانيا) ومع الدولة السعودية. المسيرات الثلاث إلى مسقط، تأييد السلاطين، الحروب مع بريطانيا، كلها تعكس أن القبيلة لم تكن معزولة بل جزء من لعبة القوى الإقليمية.

تحليلًا: هذا محور هام جدًا، لأنه يعزز بعدًا من “الدولة والقبيلة” – كيف تعاملت القبيلة مع الدولة الحديثة والمستعمر. كما أنه يُظهر تأثيرات التجارة البحرية (مياه بحر العرب) على أهمية القبيلة. لكن لعل هناك مجال أكبر لتحليل كيف تغيّرت علاقة القبيلة بالحكم الداخلي بعد 1958، أو كيف تأثّرت بالحداثة والتغيّرات الاقتصادية.

- التصحيح والمنهج التوثيقي: المؤلف يعطي اهتمامًا لتصحيح ما ورد في المصادر، وتوضيح الغموض أو دفع التهم التي لُصِقت بالقبيلة. هذا الجانب منهجي مهم لأنه يعكس وعيًا بالخطاب التاريخي وتراث المصادر.

تحليلًا: من المميزات المنهجية للكتاب أنه ليس فقط سردًا بل تصحيحًا، وهو ما يُثري البحث التاريخي. لكن الأمر يتطلّب من القارئ أن يكون ملمًا بأسس النقد التاريخي، لأن مجرد “التصحيح” لا يعني بالضرورة تحليلًا نقديًا شاملاً، وقد يحتاج للقارئ أن يتساءل عن مصادر المؤلف، مدى تمثيلها، والتحيزات الممكنة.

أمثلة محورية من الكتاب

- إحدى الحروب التي خاضتها القبيلة ضد المصالح البريطانية في مياه بحر العرب، والتي انتهت بنصر لبني بوعلي، كما يشير الكتاب.

- المسيرة الأولى إلى مسقط في عام 1871م لمؤازرة السيد تركي بن سعيد.

- المسيرة الثانية عام 1895م لنصرة السلطان فيصل بن تركي، والمسيرة الثالثة عام 1913م وفاء للسلطان تيمور بن فيصل.

هذه الأمثلة تبيّن أن القبيلة لم تكتفِ بالنشاط المحلي، بل كانت فاعلة في محيط السلطنة العُمانية ومياه بحر العرب، وفي علاقاتها مع القوى البريطانية والسلطانيّة.

قراءة نقديّة

أي عمل تاريخي-اجتماعي يحتاج إلى تحليل نقدي، لذا أُقدّم في ما يلي نقاط القوة والضعف والتوصيات.

نقاط القوة

- التخصص والموضوع: الكتاب يُعد من الدراسات النادرة التي تعالج قبيلة بني بوعلي بهذا المستوى الشامل، ما يجعله مرجعاً مهماً.

- المنهجية: المؤلف جمع وثائق ومصادر، واستعرض ما ورد في التاريخ، وروايات الشيوخ، وحرص على التصحيح.

- الربط بين القبيلة والدولة والقوى الإقليمية: هذا الربط مهم لفهم السياق السياسي والاجتماعي، وليس مجرد سرد تاريخي داخلي.

- اللغة والأسلوب: إن وصف الكتاب يُشير إلى أنه مرتّب ومنهجي، مناسب للباحثين والمهتمين.

نقاط الضعف أو التحديات

- الحدود الزمنية: الفترة متوقّفة عند 1958م، ما يجعل القارئ يتساءل عن ما بعد ذلك: كيف تحوّلت القبيلة في العصر الحديث؟

- الاعتماد على المصادر التقليدية والروايات الشفهية: بالرغم من أن هذا أمر لا مفر منه في دراسات القبائل، إلّا أن الجانب النقدي والتحليل الماركسي أو الاجتماعي-الاقتصادي قد يكون أقل حضوراً.

- التركيز على الأحداث السياسية قد يطغى على البعد الثقافي أو اليومي للقبيلة: كيف كانت الحياة اليومية، التعليم، التغييرات الاقتصادية، الهجرة، وما إلى ذلك؟ ربما ليس بنفس التفصيل.

- قد يكون هناك – في المصادر – تحيّزات أو خطوات “تنميط” للتاريخ القبلي، ما يستوجب من القارئ التنبه لطبيعة المصادر والواسطات.

توصيات للقارئ

- يُفضّل أن يُطلَع القارئ على كتابات مكمّلة عن جعلان وبني بوعلي، أو عن المنطقة نفسها (جنوب شرق شبه الجزيرة العربية، سلطنة عُمان، بحر العرب) لتحصيل خلفية أشمل.

- من المفيد تحميل كتاب إلى سياق “تاريخ ما بعد 1958م” لتحليل استمرارية التحولات.

- يمكن استخدام الكتاب كنقطة انطلاق لدراسة مقارنة بين قبائل أخرى في سلطنة عُمان أو شبه الجزيرة، لفهم كيف تباينت تجارب القبائل في مواجهة التحولات.

- القارئ الأكاديمي يُنصَح بأن يطلع على فهرس المصادر في الكتاب، ويفحص مدى تمثّل الروايات الشفهية والمخطوطات والمصادر البريطانية أو السلطانية، لتقييم المنهجية.

الأثر والمعنى: لماذا هذا الكتاب مهم؟

- توثيق الهوية: للقبائل الآن، توثيق تاريخهم يساهم في صيانة الذاكرة الجماعية، ويمنح الأفراد والقبيلة إحساسًا بالجذور والانتماء.

- فهم التحولات السياسية والاجتماعية: قراءة كيف تعاملت القبيلة مع الدولة والسلطة والسيادة والمستعمر يقدّم درسًا عامًّا في فهم الدولة والمجتمع في المنطقة العربية.

- إثراء المكتبة العربية: كثير من الدراسات تركز على النخب السياسية أو المدن الكبرى، لكن هذا الكتاب يسلّط الضوء على “المحلي” والقبلي، وهو جزء مهم من التاريخ.

- فتح أفق البحث المستقبلي: ما بعد عام 1958، التحولات الاقتصادية والعمرانية والهجرة والتعليم، كلها مواضيع قد تُبحَث مستقبلاً بالاعتماد على هذا المرجع.

الخاتمة

في الختام، يُشكّل كتاب “بني بوعلي.. تاريخهم الاجتماعي والسياسي (1790-1958م)” لأحمد بن خميس السنيدي إضافة معتبرة إلى المكتبة العربية في مجال التاريخ القبلي والاجتماعي. من خلال تتبّع نسب قبيلة بني بوعلي، وتنظيمها القبلي، وتفاعلاتها السياسية مع الدولة والسلطة والقوى الخارجية، يُقدّم المؤلف دراسة دقيقة تُثري فهمنا لتطور القبيلة في سياق شبه الجزيرة العربية.

ورغم بعض التحديات – كحدود الزمن أو عمق التحليل الاقتصادي-الاجتماعي – فإن الكتاب يفتح أبواباً للبحث والمقارنة، ويمثّل مرجعية للمهتمين بالتاريخ العُماني والقبلي. أوصي كل طالب أو باحث في التاريخ، الاجتماعيات، أو الدراسات القبلية في العالم العربي بأن يطّلع عليه، وأن ينظر فيه ليس فقط كسرد تاريخي بل كنقطة انطلاق لمزيد من الدراسة والتحليل.

لمعرفة المزيد: بني بوعلي.. حكاية قبيلة صنعت مجدها بين أمواج بحر العرب