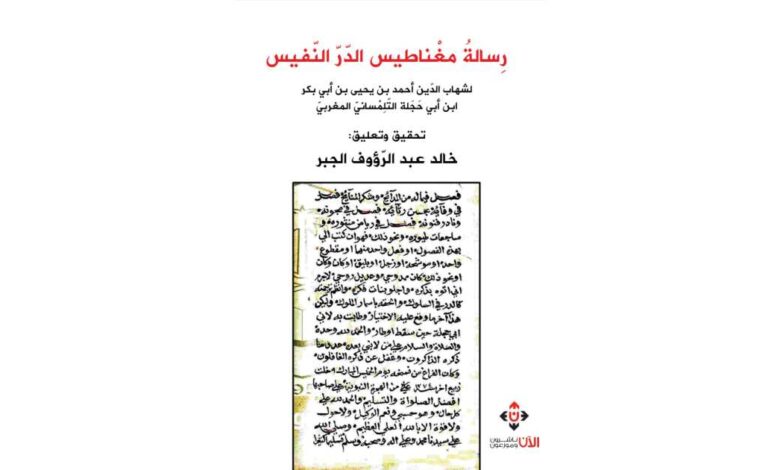

رسالة مغناطيس الدر النفيس: قراءة تحليلية في فكر ابن أبي حجلة التلمساني وإحياء التراث الأدبي في تحقيق خالد عبدالرؤوف الجبر

المقدّمة: الباب المفتوح إلى عالمٍ من الأدب المعاصر

في لحظةٍ من التاريخ الأدبي العربي، قرر أدباؤه أن يُكتب التاريخ الذاتيّ ليس باعتباره حكاية حياة فقط، بل كموسوعة حيّة لتراجم «من هم أحياءٌ من أدبائهم». لقد جاء كتاب سيرة رسالة مغناطيس الدر النفيس ليشكّل هذا البوّابة: ليس فقط كمخطوطة تُسجّل أسماء الأدباء وترجماتهم، بل كمفهومٍ جديدٍ في تاريخ الثقافة العربية كان يطمح إلى الالتقاط المباشر للذات الأدبية، عبر «ترجمات ذاتيّة» من الأديب إلى الأديب.

إنّ «سيرة رسالة مغناطيس الدر النفيس»، من حيث حياة رسالة مغناطيس الدر النفيس وإنجازات رسالة مغناطيس الدر النفيس وفكرة تأليفها، تمثل نموذجاً فريداً في تاريخ التأليف العربي. من هذا المنظور، يصبح الكتاب الذي حققه خالد عبدالرؤوف الجبر بمثابة مفتاح لمعرفة عصرٍ، وفكرٍ، وأدبٍ، أكثر مما هو مجرد نصّ تحليليّ.

في هذا المقال نغوص معاً في هذه الرحلة من النشأة الفكرية إلى التأثير، مروراً بجوانب الكتاب، ومن ثم ننطلق إلى الدروس والعِبر التي يمكن أن نستخلصها من هذا النصّ الرياديّ.

النشأة والتكوين: من التلمسان إلى دمشق والقاهرة

لِنبدأ برؤية موجزة لحياة المؤلف الأصليّ للرسالة، وهو شهاب الدين أحمد بن يحيى بن أبي بكر بن أبي حَجَلة التلمساني المغربي (توفّي سنة 776 هـ/1375م تقريباً).

ولد ابن أبي حجَلة في تلمسان (في المغرب الإسلامي)، في زمنٍ امتدّ بين منتصف القرن الثامن إلى القرن التاسع الهجري. وقد قضى كذلك في مصر والقاهرة، حيث اختُتمت حياته. يقول أحد المصادر إنّه «عالم بالأدب، شاعر، من أهل تلمسان، سكن دمشق، وتولّى مشيخة الصوفية بصهريج منجك (بظاهر القاهرة)».

في بيئةٍ اجتماعية كانت الثقافة فيها – الأدب، الشعر، التصوف – تمارس بحيوية، نشأ ابن أبي حجَلة في منزلٍ تحبه اللغة والأدب، وقد ترعرع مُحِبّاً للبيان والكتابة. وكان يرى أن الأدب ليس ترفاً بل حرفة، كما قال هو بنفسه:

«واعلم أين مكَّنْتُ على أن هذه حرفتي، وحبلُ بضاعتي، وإنّما دعايني إليه حبّ الأدب، وسجية العرب، … ولم أكن من الغرفَة، وبَنِيْتُ من شعري…»

من تلك البيئة خرج المؤلّف، مع مراعاة الظروف التي مرت بها المشرق الإسلامي في تلك الفترة: تحولات سياسية، تنقّلات بين المغرب والمشرق، صعوبات في الانتقال ونشر المعرفة، وبيئة أدبية مُنافسة. هذا الوعي الشخصيّ انعكس في ما أنجزه في تلك الرسالة التي نحن بصددها.

التعليم وبداية التكوين المهني: التجربة الأدبية الأولى

لم يتوفّر لنا الكثير من التفاصيل الدقيقة حول مراحل التعليم الرسميّة لابن أبي حجَلة، لكن مما يتّضح أنّه جمع بين التدريب الأدبي والشعر والكتابة، وانتقل من شمال إفريقيا (المغرب الإسلامي) إلى الشّرق – دمشق والقاهرة – بحثاً عن حلقات العلم والكتابة.

بقدر ما نعلم، فقد كانت دمشق أوائل محطة له في الشّرق، ثمّ انتقل إلى مصر، حيث انخرط في حلقات الأدب، وصار شاعراً ومتصوفاً، مما وفّر له بيئة تلاقٍ تجمع بين الصوفية والبيان، بين الشعر وعلم البيان، وبين النصّ الأدبيّ والنقد.

وخلال هذا التكوين المهنيّ بدأ بتأسيس نصّه الأدبي الأبرز: «رسالة مغناطيس الدر النفيس». في تلك المرحلة، بدأت رؤيته الأدبية تتبلور: ليس النصّ الأدبي فقط، بل تجميع الذات الأدبية والآخرين في عملٍ تراثيّ موسوعيّ مبكر.

الانطلاق المهنيّ والتحدّيات الأولى: إطلاق مشروع الترجمة الذاتيّة

على الرغم من أن بدايات الرسالة لازالت محاطة بالقصور من حيث المصادر المتاحة، إلا أن ما نعرفه هو أن ابن أبي حجَلة واجه عدّة تحدّيات: سواء من حيث الانتقال الجغرافي، أو من حيث الانخراط في شبكة أدبية غير محدودة، أو من حيث التأليف في بيئةٍ تغيّرّت فيها أذواق الأدب. مثلاً: كان الشعر يميل نحو العاميّات والمجون عند بعض الأدباء، أكثر مما كان إلى التصنيف الكلاسيكيّ، وهو ما لاحظه أحد الباحثين عند حديثه عن النص الشعريّ في تلك الفترة.

في هذا السياق، جاءت رسالة «مغناطيس الدر النفيس» لتُعلن – بصورة ربما جريئة – عن مشروع: تجميع الذوات الأدبية المعاصرة في عمل واحد، عبر ما يُشبه دعوةً مفتوحةً:

«من ناثرٍ وناثِرةٍ، وشاعرٍ وشاعِرةٍ …»

هذا النمط – أي الترجمة الذاتية من الأدباء لأنفسهم، ومن ثمّ تجميعها في إبان من الزمن – كان جديداً إلى حدّ كبير. فهو ليس مجرد فهرس تراجم، بل عملية مفتوحة، تراسلية، ترحّب بالأدباء أينما كانوا، وتهدف إلى تسجيلهم وعرضهم ضمن ترتيب معيّن.

جدول زمني مبسّط

| السنة الهجرية | المحطة | الملاحظات |

|---|---|---|

| نحو 725 هـ (1325م) | ولادة أو بداية النشاط الأدبي لابن أبي حجَلة | في المغرب الإسلامي |

| نحو منتصف القرن الثامن الهجري | انتقاله إلى دمشق/مصر وتأسيسه كأديب وشاعر | – |

| سنة 776 هـ (1375م تقريباً) | وفاة المؤلف في القاهرة بالطاعون أو مرضٍ وبائي | |

| قبل 776 هـ | تأليف رسالة «مغناطيس الدر النفيس» | الرسالة مُسجّلة كمخطوطة قبل/في هذا التاريخ |

| سنة 2023م | صدور التحقيق والتعليق بواسطة خالد الجبر | سنة النشر: 2023م، بتحقيق وتعليق خالد عبدالرؤوف الجبر |

بهذا، نلمس كيف تحوّلت مرحلة التكوين الأدبي إلى انطلاقٍ مهنيّ، وإن كانت الطريق لم تخلو من صعوبات: من حيث الانتشار، من حيث تسجيل الذات، ومن حيث التأسيس لعمل موسوعيّ.

الإنجازات الرئيسية والأثر العالمي: ما الذي تحقّق بالفعل؟

إنّ إنجازات رسالة مغناطيس الدر النفيس تتعدّى كونها مجرد نصّ أو مخطوطة؛ فهي تحقّق ثلاثة أبعاد رئيسية:

أولاً: الحفاظ على نص تراثيّ نادر

تُعدّ الرسالة بمثابة مفتاحٍ أو تمهيدٍ لموسوعة أكبر كانت مقرّرة للمؤلف، وهي مجتَبى الأُدبا، والتي – كما يشير التحقيق – ما زالت مفقودة.

التحقيق الذي أعده خالد الجبر أعاد ترميم النصّ، ووفّر مقدّمة وتحليلاً، وبذلك سهّل الوصول إليه وربطه بالتراث الأدبيّ الإسلاميّ والعربيّ القديم.

ثانياً: تجديد مفهوم الترجمة الذاتية في الأدب

كما ذكرنا، الهدف من الرسالة كان «استدعاء ترجماتٍ ذاتية للأحياء من أدباء عصره».

أي أن كل أديب يُرسِل ترجمته الذاتية، والمؤلف يُنسّقها، ويُرتّبها، ويضيف رؤيته لما ينبغي أن تتضمّنه الترجمة. هذا النموذج هو إنجاز منهجي، إذ يكشف عن وعيٍ تراثيّ مبكر بضرورة تسجيل الذوات الأدبية، وربطها بمبدأ المساواة: من نثر إلى شعر، من مشهور إلى أقلّ شهرة.

ثالثاً: فتح آفاق البحث والدراسات الأدبية

صدور التحقيق أعطى دفعةً للباحثين، لأن الرسالة لم تُعرَض بالكامل سابقاً، والمخطوطات المتوفّرة تمّ توثيقها. مثلاً، تمّ تسجيل مخطوطة للرسالة في مكتبة جامعة الملك سعود، مؤرّخة بـ39 ورقة تقريباً، تحت عنوان «مخطوطة مغناطيس الدر النفيس».

كما أجريت دراسات وصفية ونقدية على النصّ، مثل دراسة مهندس أحمد مجال عي التي تناولت «أسلوبه وقضاياه النقدية».

بهذا، يصبح الكتاب ليس فقط إضافة معرفية، بل بوّابة لبحوث أكبر في التاريخ الأدبي للقرن الثامن والتاسع الهجريين.

مقارنة الواقع قبل وبعد

- قبل هذا الإنجاز: النصّ كان شحيح circulation، غالباً في مخطوطات قليلة، ومع ضعف تحليل منهجي، ونموذج الترجمة الذاتية تَغَيَّب إلى حدّ كبير.

- بعد التحقيق: صار النصّ متداولاً بين الباحثين، وصار يُنظر إليه كنموذج لمنهجية الأدب والثقافة في العصور الوسطى الإسلامية، وصار هناك اهتمامٌ بتحليل أسلوب المؤلف ومنهجه.

اقتباس داعم

«تشتملُ الرسالة على فصول ختمها المؤلف بفصل وضّح فيه تمام مراده منها، وفصّل القول في تصوّرِه لما ينبغي أن تتضمّنه كل ترجمة من معلومات، فضلًا عن ترتيبها داخليًّا…»

هذا الاقتباس يبيّن مدى وعي المؤلّف بمنهج الترجمة، وترتيب النصّ، وبأنّه ليس مجرد تجميع عشوائي.

التكريمات والجوائز الكبرى: مكانة التحقيق وتأثيره

رغم أن الرسالة الأصلية لم تحظَ بتكريم خاص في زمانها مثل «جائزة» بحدّ ذاتها (بسبب طبيعة التأليف في ذلك العصر)، إلا أن التحقيق المعاصر لها – بتحقيق وتعليق خالد عبدالرؤوف الجبر – حظي بتقدير في الأوساط الأكاديمية والتراثية، كما ورد في عدة مصادر.

قد لا نملك قائمةً رسمية لجوائز، لكن ما يمكن قوله هو أن هذا العمل يُعَدّ ضمن ما يُطلق عليه «جهود مثمرة في تحقيق كتب التراث».

وهنا تكمن أهمية «الجوائز الكبرى» في سياق التراث: ليست جائزة مادية فقط، بل هي الاعتراف الأكاديمي والبحثي بأن هذا النصّ يستحق الاهتمام.

ولعل هذه النقطة تؤكد كيف يمكن لـ «إنجاز تحقيق نصّ تراثيّ» أن يُعاد له الاعتبار ويُعطى موقعه داخل الحقل العلميّ.

التحديات والمواقف الإنسانية: بين المؤلف والمحقق

مواقف المؤلّف الأصليّ

إنّ حياة ابن أبي حجَلة مرت بتحدّيات متنوعة: من التنقّل بين المغرب والمشرق، إلى مواجهة المرض (يُقال إنه مات بالطاعون عام 776هـ/1375م) في القاهرة.

كما تجلّت في رسالته موقفٌ إنسانيّ تجاه الأدباء: فتح الباب أمام «شاعرة» و«ناثِرة» على الرغم من ندرة الحضور النسائي الفاعل آنذاك، وهو ما يعكس روحاً شموليةً وإنسانية:

«من ناثرٍ وناثِرةٍ، وشاعرٍ وشاعرَةٍ…»

هذا الموقف يعكس تأثّراً بقيم الأدب والعدالة والإنصاف، إذ لم يُهيمن بنفسه بأكثر من غيره في الترجمة التي قدّمها، بل ترك مساحة متكافئة للآخرين.

مواقف المحقّق والمعاصر

من جهةٍ أخرى، حقّق الدكتور خالد عبدالرؤوف الجبر النصّ في عام 2023، وواجه تحدّيات: توفير النسخ المخطوطة، دراسة المخطوطات، تحرير النصّ وتقديمه للقارئ المعاصر، وربّما التغلب على ضعف المصادر أو تشتّت المخطوطات. وقد وصفته المصادر بأنه من «جهود مثمرة في تحقيق كتب التراث».

بهذا، نرى أن وراء كل نصّ تراثي تحقيقه، وإنسانيّة الباحث ليست أقلّ أهمّيّة من إنسانيّة المؤلّف الأصليّ: فهما معاً يسهمان في نقل المعرفة إلى اليوم.

الإرث والتأثير المستمر: ما الذي يتركه هذا النصّ؟

من أهم العِبر التي تُركت – وهي ما سنسميها «إرث رسالة مغناطيس الدر النفيس» – ما يلي:

تسجيل للذات الأدبية

لقد سجّل النصّ – كمشروع موسوعيّ مبكر – ترجمة الأدباء لأنفسهم، ما يعني أن الشخصية الأدبية لم تعد تُروى فقط من طرف آخرين، بل من طرف صاحبها نفسه. هذا ما يجعل الرسالة مصدراً ثميناً لتاريخ الفنّ الأدبيّ الذاتيّ، ولم تكن شائعة في ذلك العصر بهذا الشكل.

منهجية الترجمة والنشر

من خلال طلب المؤلف أن يُرسَلَ إليه نصٌ ذاتيّ، ثمّ جمعه ورتّبه، قدم تصوّراً منهجياً لما ينبغي أن تكون عليه الترجمة: اسم، فنّ، مسار، ترتيب. هذا جعل الرسالة مرجعية لمن أراد دراسة التراجم الأدبية لاحقاً.

فتح المجال للدراسات الحديثة

بفضل إصدار التحقيق، أصبح بإمكان الباحثين اليوم أن يعملوا على: تحليل أسلوب ابن أبي حجَلة، نقد النصوص التي تضمّها الرسالة، مقارنة النصوص المرسَلة، دراسة الشبكات الأدبية في القرن الثامن الهجري، دراسة الحضور النسائي (ناثرات) في هذا السياق، وغير ذلك.

التأثير في مفاهيم التاريخ الأدبي

إذ إنّ فكرة «ترجمة ذاتية» – أي أن الأديب يُترجم نفسه – هي فكرة لها تداعيات: في مفاهيم التراتبية، في مفهوم الذات الأدبية، في مفهوم السرد الأدبيّ للذات. الرسالة هنا بمثابة نقطة تُشير إلى أن هذا الفكر كان موجوداً في مرحلة مبكّرة.

باختصار: الإرث ليس فقط نصّاً محفوظاً، بل منهجاً، وإحياءً لمكوّن من مكونات الثقافة العربية الإسلامية.

الجانب الإنساني والشخصي: أدب، إنصاف، ووعي بالآخر

ما يثير التأمّل في «رسالة مغناطيس الدر النفيس» هو الجانب الإنساني العميق الذي يعكسه نصّ المؤلف. فقد كشف عن حسّ «الآخر» – الأدباء المغمورين، النساء الناثرات، الذين قد لا يحصلون على الحضور الشائع. وهذا يُعدّ نفسياً وأخلاقياً موقفاً جديراً بالتأمل:

«…وكأنه أراد طمأنة الأدباء إلى أن كلّ من يُرسل له ترجمة سيحظى بنصيب عادل، مهما يبلغ حجم الترجمة، ومهما يكن موقع المُرسِل إليه من الحياة الأدبية في ذلك القرن، أو فنّه الذي عُرف به.»

إنها دعوة لمن هم في الهامش أن يشاركوا في كتابة التاريخ الأدبي، وأن لا يصمتوا. وهذا يعكس روحاً إنسانية تتجاوز حدود العصر.

كما أن المحقّق المعاصر – خالد الجبر – لم يكتفِ بنشر النصّ فقط، بل علّقه ووفّر السياق، وبذلك أعاد تقديمه للقارئ المعاصر كجزء من إرثٍ حيّ.

في هذا الجانب أيضاً، نجد أن الأدب ليس ترفاً، بل مهنة، وسجلاً للإنسان، وساحة للإنصاف. كما قال ابن أبي حجَلة بنفسه: «هذه حرفتي، وحبل بضاعتي».

هكذا تصبح الرسالة أكثر من كتاب – إنها تجربة إنسانية ومثابرة فكرية.

الخاتمة: دروس من نصٍّ ومعنا

في نهاية رحلتنا الطويلة مع «سيرة رسالة مغناطيس الدر النفيس»، يمكن أن نستخلص مجموعة من الدروس والإلهامات التي تنبع من هذا النصّ:

- الابتكار المنهجيّ: أن يجمع الأديب بين شعره ونثره وبين منهج تجميع وترتيب الأدباء بأنفسهم، فكرةٌ لم تكن مبتذَلة في عصره، بل كانت اقتحاماً لمنهج جديد في التأليف.

- أهمية الذات والتحرّر من التقليد: الترجمة الذاتية التي دعا إليها ابن أبي حجَلة تؤكد أن الذات الأدبية تستحق أن تُكتب بنفسها، وليس فقط أن تُروى.

- العدالة في الحضور الأدبي: فتح الباب أمام شاعرة وناثِرة، وطلب أن يرسل الجميع، يظهر حرصاً على شمولية الثقافة، وليس احتكارها للنخبة.

- قيّم البحث والتحقيق: حقّاً إنّ الجهد الذي بذله المحقّق المعاصر يعكس أننا بحاجة اليوم إلى مثل هذه المشاريع التي تنقّب في التراث وتعيده للحياة، لا فقط كمخطوطات بل كمصادر حيّة.

- ترابط الزمان والمكان: من تلمسان إلى دمشق إلى القاهرة، ومن القرن الثامن إلى القرن الحادي والعشرين، يظهر أن الثقافة العربية الإسلامية كانت دائماً شبكة مترابطة، وأن المؤلفين كانوا جزءاً من حركة انتقالية وعابرة للحدود.

- الإلهام للمستقبل: إنّ من يدرس هذا النصّ اليوم يمكن أن يستلهم منه منهجية البحث، ومنهجية الترجمة الذاتية، ومنهجية الاعتراف بالآخر، في العصر الرقمي أو في عصر التدوين الشخصي أو حتى في تاريخ الصحافة الثقافية.

باختصار: ما بين «حياة رسالة مغناطيس الدر النفيس» و«إنجازات رسالة مغناطيس الدر النفيس» وسيرة تحقيقها المعاصرة، يكمن درسٌ عميق: أن الأدب هو «مرآة النفس والآخر»، وأن المثابرة في التدوين والنشر والتحقيق يعيد النصّ إلى الحياة ويعلّمه للعالم.

وأخيراً، يبقى هذا الكتاب – الذي تحقق ونُشِر عام 2023 – نقطة التقاء بين زمنين: زمن التأليف الأصليّ في القرن الثامن الهجري، وزمن البحث والتحقيق في القرن الحادي والعشرين. إنه جسر بين الماضي والحاضر، بين الذات والآخر، بين النصّ والمتلقي.

لمعرفة المزيد: رسالة مغناطيس الدر النفيس: قراءة تحليلية في فكر ابن أبي حجلة التلمساني وإحياء التراث الأدبي في تحقيق خالد عبدالرؤوف الجبر