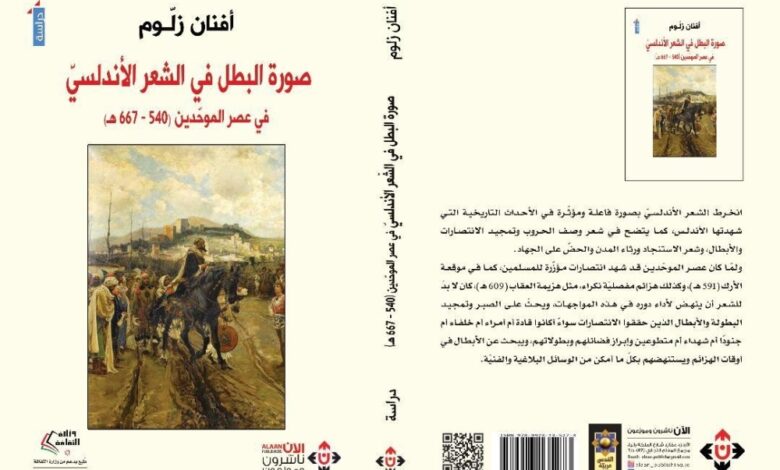

صورة البطل في الشعر الأندلسي في عصر الموحدين: ملامح البطولة بين الحقيقة والأسطورة في ضمير الأندلس

تمهيد: السياق الأدبي والتاريخي

لطالما كان البطل في القصيدة العربية محورًا من محاور الإبداع الشعري، سواء في العصور الكلاسيكية أو في العصور الإسلامية اللاحقة. أما في البيئة الأندلسية فالأمر أكثر تعقيدًا؛ لأن الشعر هناك لا ينفصل عن الواقع السياسي والعسكري والاجتماعي، بل يُعتبر أداة تفاعلية بين العالم الأدبي والمجتمع، خصوصًا في فترات الأزمات أو الحروب أو الاحتلال.

عصر الموحدين في الأندلس والمغرب (540-667 هـ نحو 1145-1268 م تقريبًا) كان فترة مفصلية في تاريخ الأندلس: فقد استولى الموحدون على الحكم من المرابطين، ثم سعوا لتوحيد المغرب والأندلس تحت راية الدين، وخاضوا صراعات مع ملوك النصارى في الأندلس وشمال إفريقيا. في هذه المرحلة، لم يكن الشعر مجرد فن جميل، بل أداة تعبئة، وتوثيق، وتحريض، ورثاء، وتأمل سياسي وثقافي.

تأتي دراية أفنان زلوم في هذا الإطار: محاولة لدراسة كيفَ صاغ شعراء الموحدين صورة البطل في محيط أندلسي يختلط فيه الواقع العسكري بالرمز الديني والفكري، وكيف تأثّرت هذه الصورة بالعوامل المادية والفكرية والمعنوية للبيئة والزمان.

يُشير غلاف الكتاب إلى أن النص يتكوّن من حوالي 256 صفحة. كما أن دار النشر هي “الآن ناشرون وموزعون” في عمان. ويُذكر أن زلوم استخدمت مصادر شعرية وأندلسية وتقليدية لتدعيم دراستها.

مواقع مثل “الديار العربي” و“العربي الجديد” ولّت اهتمامًا بكتابها، معتبرة أن من أهم إسهاماته التركيز على الأبعاد المختلفة لصورة البطل (المادي، المعنوي، الفكري) وأنماطه المختلفة (كمحارب، شهيد، قائد).

بالتالي، هذا العمل ليس مجرد عرض شعري، بل جهد نقدي تأصيلي لبيان البنية الدلالية لصورة البطل في تلك المرحلة، مع رصد التغيرات والتوترات التي عاشها الشعر الأندلسي أثناء حكم الموحدين.

أهداف الدراسة

من قراءة مصادر متعددة ومراجعة ما كتب عن هذا الكتاب، يمكن استخلاص الأهداف الرئيسة التي سعت إليها الباحثة، وهي كما يلي:

- رصد صورة البطل في شعر الموحدين: أي كيف عبّر الشعراء في الأندلسية في تلك الحقبة عن مفاهيم البطولة، وما التصورات التي شكَّلوها للبطل، سواء كان قائدًا أو مجاهدًا أو شهيدًا.

- تفكيك الأبعاد التي تشكل هذه الصورة: زلوم تُقسّم هذه الأبعاد إلى مادية، معنوية، وفكرية، وتحاول أن تبيّن كيف يسهم كل بعد في بناء الصورة الكلية للبطل.

- تصنيف أنماط البطل: أي تمييز الفئات الشعرية المختلفة للبطل، لا أن تقتصر الصورة على نمط واحد، بل يعترف الشعراء بتعدد الأوجه البطولية.

- دراسة بطل النموذج: وهي دراستها لأبي يوسف يعقوب الموحدي كمثال نموذج للبطل في معركة الأرك، وتحليل القصائد التي تناولت شخصيته وبطولته.

- الغياب البطولي وأسبابه: تحاول أن تبيّن حالات فشل أو غياب للبطل في الشعر، خصوصًا في أوقات الهزائم أو الكوارث، ورصد كيف تعامل الشعر مع انكسارات وأزمات، كما في معركة العقاب.

- تحليل الخصائص الفنية للبطولة الشعرية: أي كيف استخدم الشعراء الأساليب البلاغية والبنائية لتعزيز صورة البطل؛ كيف تُبنى القصيدة، كيف تُشكّل الصور الفنية، ما الصنعة البديعية المستخدمة.

- تسليط الضوء على التوتر بين القوة والضعف: أي أن الصورة البطولية في الشعر ليست مجرد إعلان نصر دائم، بل تتضمَّن إشارات إلى الضعف أو الفشل أو الأخطاء، فتُقدّم صورة متوازنة — إن جاز التعبير.

بجمع هذه الأهداف، تحاول زلوم أن توفر قراءة نقدية وتاريخية تُناسب هذا العصر الحسّاس، بحيث لا تُغفل البُعد الشعري، ولا تُبنّي على خارجيات سياسية فقط، وإنما تُداخل بين النصّ والظرف.

المنهج والمنطلق النظري

لكل دراسة نقدية قاعدة منهجية، ويبدو أن زلوم اتبعت مزيجًا من المنهجين:

- المنهج الاستقرائي: بمعنى أنها جمعت نماذج شعرية متعددة من دواوين عصر الموحدين، ومن ثم استخلصت العناصر المشتركة في صورة البطل، أي بأنها تبدأ من النصوص النادرة إلى الصورة العامة.

- المنهج التحليلي: أي تحليل هذه النصوص من حيث الصور، المفاهيم، البنى البلاغية، الاستعارات، التشابيه، واستخلاص العلاقات بين المضمون والتشكيل الفني.

- المنهج المقارن الضمني: يظهر في أن الدراسة لا تكتفي بما في عصر الموحدين وحده، بل تقارن ضمنيًا مع تراث الشعر البطولي في العصور السابقة أو معما بعد الموحدين، خصوصًا حين تتحدث عن استمرار البطل أو تغيّره. هذا المنهج قد لا يكون معلنًا بالكامل في المصادر المتاحة، لكنه يُستشفّ من طبيعة المعالجات في الكتاب كما ذُكر في المراجعات الصحفية.

كما أن الباحثة تعتمد على مصادر تاريخية وأدبية لجانب التحقق ومقارنة النصوص بالشواهد التاريخية، خاصة مع ذكر المعارك كالأرك والعقاب، وذكر مؤسسات تاريخية مثل “المن بالإمامة” و”البيان المغرب” و”المعجب في تلخيص أخبار المغرب” وغيرها.

من ناحية أخرى، يبدو أن زلوم تراعي البعد الدلالي والتواصلي للنص؛ أي أن النص الشعري لا يُقرأ بمعزل عن السياق الاجتماعي والسياسي والعقيدي الذي أنتجه، وهو توجه نقدي عصري مهم، يعطي للنص تركيبًا متعدد الوجوه.

الفصول وتحليلها التفصيلي

يضم الكتاب خمسة فصول رئيسية، بحسب مراجعات الصحف والمواقع الأدبية، وسنُقدّم هنا عرضًا وتحليلًا لكل فصل:

الفصل الأول: الأبعاد البطولية في الشعر الأندلسي في عصر الموحدين

في هذا الفصل، تعرض الباحثة الأبعاد الثلاثة التي تراها محورية في تشكيل صورة البطل:

- البعد المادي: وهو ما يشتمل على أدوات القتال، الأسلحة، الخيل، الدروع، المشاهد الحربية الملموسة. الشعراء في هذا العصر يحرصون على ذكر هذه العناصر الملموسة كدليل على الحضور العسكري والقدرة القتالية، ليُضفوا واقعية إلى البطل، وليس مجرد فكرة مثالية.

- البعد المعنوي: أي القيم النفسية والروحية التي تكمّل الحضور المادي، مثل الشجاعة، الإقدام، التضحية، الصبر، الإيمان، العزيمة. هذه القيم هي التي تُلبّس البطل روحًا، فتتجاور القوة المادية بالقوة المعنوية.

- البعد الفكري: هنا يدخل البعد السياسي والديني، أي أن البطل ليس فقط من يحمل السيف، بل من لديه رؤية، هدف، عقل، وعزيمة في الدعوة والسياسة. في هذا البعد تُطرح الأسئلة الكبرى: لماذا يُقاتل هذا البطل؟ ما هي غايته؟ ما دوره في المشروع الموحدي، في توحيد المغرب والأندلس، في نشر الإسلام، في مواجهة التحديات السياسية؟

في هذا العرض، تُبيِّن زلوم أن الصورة البطولية في الشعر ليست مجرّد مزيج من المادّة والمعنى، بل إن البعد الفكري يمنح البطل بعدًا متكاملاً يدفع الفعل الشعري إلى أبعاد أرفع من مجرد المجد الشخصي.

من مراجعة “العربي الجديد” نقرأ:

“تبيّن الباحثة أن دراستها أظهرت ثلاثة أبعاد أساسية عند بعض شعراء عصر الموحدين شكّلت صورة البطل، منها: البُعد المادي … البُعد المعنوي … البُعد الفكري.”

وهذا الفصل مهم لأنه يُعد بمثابة القاعدة النظرية التي يُبنى عليها بقية الفصول، فكلما انتقلنا إلى تحليل الأنماط أو دراسة بطل النموذج أو حالات الغياب، فإن هذه الأبعاد تكون مرجعية للتقييم والمقارنة.

الفصل الثاني: أنماط البطل في شعر الموحدين

بعد تحديد الأبعاد، تأتي زلوم لتصنيف البطل الشعري إلى أنماط متنوعة، وهي خطوة منهجية مهمة، لأن البطل ليس نوعًا واحدًا، بل له وجوه متعددة في الشعر:

- البطل المحارب: وهو الذي يقاتل في ساحات المعارك بالأسلحة، كما يُصوَّر غالبًا في قصائد الحرب والقتال.

- البطل المجاهد: وهو البطل الذي يقاتل بدافع ديني ــ والجهاد هنا ليس بالضرورة في تلك المعارك الفعلية فحسب، بل الكفاح الدعوي أو الدفاعي لتحرير الأرض أو حماية الدين.

- البطل القائد: أي الذي يقود الجيوش أو يدير الحروب والخطط، وله دور قيادي واستراتيجي في الحشد والتوجيه.

- البطل الشهيد: وهو الذي يفارق الحياة في سبيل القضية، وتُكرم ذكراه في القصائد، ويُصاغ في الشعر بشكل مؤثر قوي، لأن شهادته تمنحه بعدًا أسطوريًا في الذاكرة الجماعية.

هذا التصنيف يُظهر أن الشعراء في الموحدين لم يحنّطوا للبطل في قالب واحد، بل تعاملوا مع فئات متعددة بحسب المناخ الشعري والحالة الموضوعية (نصر أو هزيمة، بداية حملة أو ختامها، حالة استنهاض أو رثاء).

في هذا الفصل تمثل قاعدة محورية لفهم كيف يتغيّر حضور البطل أو يغيّب حسب السياق؛ فالمجاهد قد يتضاءل حضوره إذا لم تتحقّق الانتصارات، والقائد قد يُذمّ إن أخطأ التخطيط، والشهيد قد يُروّج له في حالات النكبات.

الفصل الثالث: أبو يوسف يعقوب الموحدي بطل النموذج في معركة الأرك

هذا الفصل محوري في الدراسة: اختيار أبو يوسف يعقوب المنصور كبطل مركزي يُمثّل النموذج الأوضح لصورة البطل في الشعر الموحدي، لا سيما في معركة الأرك الشهيرة التي وقعت في 591هـ، والتي انتصر فيها الموحدون بقيادته على ألفونسو الثامن ملك قشتالة.

في هذا الفصل تحلل زلوم القصائد التي تناولت شخصية يعقوب المنصور، وكيف صوّره الشعراء كبطل متفوق، وما الصور التي تواترت: كالقائد المحنك، والمحارب الشجاع، والمجاهد الذي يقدّس القتال في سبيل الدين. كما تفحص كيف اشتغل الشعراء على إبراز تلك البطولات ليس فقط كمآثر شخصية، بل كإسهام في المشروع الموحدي: استعادة الأندلس، توحيد المغرب، مواجهات مع النصارى.

كما أن اختيار هذه المعركة تحديدًا مهم لأنه كانت نقطة تحول: نجاح الموحدين في الأندلس، وانكشاف هشاشة ممالك النصارى أمامهم، فقصائد هذا الفصل ترتبط بأجواء الانتصار والاحتفال، وقدّمت البطل كرمز استبدادي وقائد مشروع ديني وسياسي.

من مراجعة “العربي الجديد” نقرأ:

“يتحدّث الفصل الثالث عن أبو يوسف يعقوب الموحدي البطل النموذج … والقصائد الشعرية التي تناولت الخليفةَ أبا يوسف يعقوب … بطولته المثالية بعد أن استطاع القضاء على ألفونسو الثامن ملك قشتالة في معركة الأرك.”

هذا الفصل يسمح للباحثة بأن تجمع بين السياق التاريخي والمعالجة الشعرية، فتُظهر كيف أن النصوص لا تنفصل عن الحدث، بل تتجاوزه إلى تشكيل ذاكرة بطولية.

الفصل الرابع: البطولة بين الحضور والغياب — بعد معركة العقاب

في هذا الفصل تتناول زلوم ظاهرة غياب البطل أو تراجع حضوره في الشعر، لا سيما في أوقات الهزائم والكوارث، بل أيضًا كيف يُعبّر الشعراء عن خيبة الأمل، الحزن، الفقدان، أو حتى النقد الذاتي للمشروع.

تُركز الباحثة على معركة العقاب (609 هـ) كمثال على هزيمة مؤلمة، حيث تهاوى موقف الموحدين أمام النصارى، وتأزّم الموقف الأندلسي، فكيف تعامل الشعراء مع هذا الأفق الكئيب؟ كيف تغيّرت لغة البطولة في زمن الهزيمة؟ هل اختفى البطل أم تحوّل؟

في مثل هذه الأوقات، قد يُظهر الشعر غياب البطل، أو يُشهد بأن “لم يبقَ من البطل ما يُحتفى به”، أو يُوظّف الرثاء للمدن وللفقد والاستضعاف. وهكذا تتداخل مفاهيم الحضور والغياب، فيؤدي الشعر دور شهادة على النكسة، وليس فقط على الانتصار.

هذا الفصل يُكمل الصورة: لن يكون البطل دائمًا حاضرًا في المجد، بل قد يُغيّب أو يُنتقص، والشعر يعكس هذا التذبذب التاريخي.

الفصل الخامس: الخصائص الفنية في شعر البطولة في عصر الموحدين

في الفصل الأخير، تشرع زلوم في تحليل أدوات الشعر الفني التي استخدمها الشعراء لتعزيز الصورة البطولية، ومحاولة فهم كيف صيغت هذه الصورة بصريًا وبنائياً، وليس فقط مضمونًا.

من الجوانب التي تتناولها:

- بناء القصيدة: كيف يُنسّق الشعراء القصيدة لتصاعدية درامية، كيف يُوزعون الأبيات بحيث يبدأ الانفعال ثم يبلغ الذروة ثم التوجيه الختامي، وما دور القوافي، والموسيقى الداخلية في تعزيز الانفعال البطولي.

- الصورة الشعرية: أي الاستعارات، التشابيه، الكنايات، التجسيد، وغيرها من الصور البلاغية التي تجعل البطل أكثر حضورًا وحميمية. على سبيل المثال، قد يُشبّه البطل بالأسد أو السيل أو البرق، أو تُجسَّد المعاني النفسية في صور محسوسة.

- الصنعة البديعية والبلاغية: كيف استخدم الشعراء الألفاظ، التكرار، الموازنة، الجناس، التضاد، المطابقة، وغيرها من الزخارف البلاغية لتعظيم الإيقاع والتأثير. كذلك، كيف تُوظّف المحسنات اللفظية والدلالية لتضخيم المشهد البطولي أو إذكاء المشاعر.

- الإيقاع والتفعيلة: قد تطرّق إلى كيف اختار الشعراء الأوزان التي تناسب موضوع البطولة (ربما الأوزان الثقيلة أو الموشّحة)، وكيف ضبطوا الإيقاع ليخدم الهدف التعبوي، وليس فقط الجمالية.

- الوظيفة البلاغية للنص: أي كيف يربط النصّ المضمون بالمؤثرات البلاغية، بحيث لا يكون الفن مجرّد زخرفة، بل وسيلة لإبراز المعنى، خاصة في النصوص الحربية أو الدعائية.

في هذا الفصل تُظهر زلوم أن الصورة البطولية ليست محصورة في المضمون وحده، بل إن صيغتها الجمالية ضرورية لبلورتها في ذهن القارئ. الشعر البطولي يحتاج إلى جماليات قوية تحفظ الانفعال، وتُبعد التكرار الفارغ، وتُعطي البطل هالة بلاغية تُشابهه مع ما حوله، فتكون الصورة متماسكة من الداخل والخارج.

النتائج التي توصّل إليها الكتاب

من مراجعة ما كتب عن الكتاب، يمكن تلخيص أهم النتائج التي عرضتها زلوم:

- إبراز جدلية القوة والضعف: الشعر البطولي في عصر الموحدين لا يختزن فقط الانتصارات، بل يتضمّن إشارات إلى الأخطاء، الهزائم، والغموض في التخطيط، كما يظهر في تحليل معركة العقاب.

- البطل متعدد الأبعاد: لم تكتفِ الدراسة بالبطل كمحارب فقط، بل أظهرت أن الشعراء تنوّعوا في أنماط البطل: قائد، شهيد، مجاهد، محارب، لتلبية الحاجات المختلفة للخطاب الشعري والاجتماعي.

- الاهتمام بالبعد الفكري والسياسي: البطل في شعر الموحدين ليس مجرد فاعل مادي، بل يمتلك رؤية سياسية، هدفًا دعويًا، ويتفاعل في مشروع توحيد الأرض الإسلامية، وهذا ما يزيد من عمق الصورة.

- غياب البطل ليس فراغًا تامًا: في أوقات الهزيمة، لا يختفي البطل تمامًا، بل قد يُعاد تفسيره أو يُروَّض في نصوص الرثاء أو الانتقاد، أو يُظهَر من خلال الشكوى أو الحزن، ما يجعل الحضور البطولي نسبيًا ومتحركًا.

- الأدوات الفنية ضرورية: إن الصورة البطولية في الشعر لا تُفهم إلا إذا فُحصت الصنع اللغوي والبلاغي للنصوص، من حيث البناء والصورة والمحسّنات، فهذه العناصر تُحدد مدى نجاح الصورة أو فشلها من الناحية الجمالية والتأثيرية.

- التأثر بالبيئة الاجتماعية والتاريخية: تظهر الدراسة كيف أن الشعراء تأثروا بواقع الصراعات، بانقسامات الأندلس، بالمواجهة مع النصارى، وبالإرث الثقافي الإسلامي. فصورة البطل ليست نتاجًا عقليًا محضًا، وإنما مدموجة بالواقع الاجتماعي والسياسي المحيط.

- أهمية هذه الدراسة في النقد الأندلسي المعاصر: تُعد الدراسة إضافة مهمة إلى الدراسات التي تناولت الشعر البطولي في الأندلس، لكنها تجمع بين تحليل دقيق للنصوص وبين تأصيل تاريخي وسياسي، فتُرسّخ الفرق بين الشعر كمبدع وكأداة في السياق التاريخي.

في العرض الصحفي “اليوم السابع” يُذكر:

“تختم زلوم دراستها بتأكيدها على أن شعر البطولة كشف عن جوانب قوة وعظمة … وجوانب أخرى من الضعف وسوء التخطيط والتنظيم كما حدث في معركة العقاب (609هـ).”

إسهام الكتاب في النقد الأدبي والدراسات الأندلسية

كتاب “صورة البطل في الشعر الأندلسي في عصر الموحدين” يُعتبر إسهامًا نقديًا ذا أبعاد متعددة. إليك أبرزها:

- سد فراغ دراسي: فبينما توجد دراسات عن الشعر الأندلسي أو عن البطل في الشعر العربي بصفة عامة، فإن الربط بين صورة البطل ومرحلة الموحدين في الأندلس هو تركيز ضده لم يُتناول كثيرًا. بهذا، يُغذّي الكتاب حقل الدراسات الأندلسية والنقد الشعري.

- منهجية تأصيليّة وتحليلية: اعتماد المنهج الاستقرائي والتحليلي، مع توظيف المصادر التاريخية والشعرية، يجعل البحث ليس عرضًا فقط، بل تأصيلاً علميًا.

- ربط بين الأدب والتاريخ: يعكس الكتاب كيف أن النص الشعري ليس منعزلًا، بل هو مرآة للعلاقات السياسية والعسكرية، ما يجعل العمل ذا بعد تواصلي وتاريخي، مفيد للباحثين في الأدب والتاريخ معًا.

- إمكانية التوسع المقارن: يمكن لقرّاء أو باحثين فيما بعد أن يأخذوا هذا المنهج ويربطوه بفترات أخرى من الشعر الأندلسي، أو بالمقارنة بين البطل في العصر الموحدي وعصور لاحقة كالبنيني أو المريني أو العثماني في الأندلس، أو في المغرب الشرقي.

- فتح أفق نقدي جديد: قد يشجّع هذا الكتاب على النظر في “غياب البطل” أو “القوة الممزقة” كموضوع في الأدب الحربي أو الأدب الإسلامي، وليس فقط في حالات النصر، بل أيضًا في حالات الفشل أو الفقد.

ملاحظات نقدية وانتقادات محتملة

لا بدَّ من النظر إلى نقاط القوة والضعف في مثل هذا الكتاب، كما يُفعل كل باحث ناقد:

نقاط القوة

- عمق التأصيل والنصّانية: استخدام عدد كبير من النصوص الشعرية ومقارنتها مع المصادر التاريخية يدعم فرضيات الباحثة ويجعلها أقرب إلى القبول العلمي.

- التوزيع المنهجي: تقسيم الأبعاد، الأنماط، دراسة بطل النموذج، وتحليل الخصائص الفنية يُظهر التنظيم الجيّد للعمل العلمي.

- ربط الأدبي بالتاريخي: قدرة الكتاب على الجمع بين التحليل الأدبي والسياق التاريخي تمنحه بعدًا متعدد الأوجه.

- إبراز التوترات الداخلية: مثل التوتر بين القوة والضعف، وصورة البطل في حالات الهزيمة، يُعطي صورة أكثر واقعية وتعبيرية، لا استعراضًا مثاليًا فقط.

ملاحظات أو تقييدات ممكنة

- محدودية العينة أو المصادر: قد لا تغطي الباحثة جميع الشعراء الموحدين أو جميع نصوصهم، خصوصًا أن بعض النصوص قد تكون مفقودة أو غير مطبوعة، ما قد يحدّ من شمولية النتائج.

- الاعتماد على نصوص مدوَّنة فقط: في بعض الحالات، قد يكون هناك شعر غير مطبوَع أو نقل شفهي غير موثوق، فلا تدخل في الدراسة، مما يُدخل تحيّزًا في العينة.

- قضايا التحيّز الإيديولوجي: لا بد أن يكون الباحث متنبهًا إلى أن النصوص الشعريَّة قد تُستَخدم لأغراض دعائية، أو قد تُقدَّم عبر مرويّات معدلة، ما قد يلوّث الصورة الحقيقية للبطل.

- محدودية المقارنات الزمنية: قد يُفضَّل لو ضمت الدراسة فصلاً مقارنًا بين صورة البطل في عصر الموحدين وبين عصر المرابطين أو العصور الأخرى، لتوضيح التمايز أو الاستمرارية، وهو ما قد لا نجده في الكتاب حسب ما نقلته المراجعات.

- غياب نصوص كاملة في المراجعة الصحفية: في المراجعات التي قرأتها، لم تُعرض الكثير من القصائد أو الأبيات كنماذج مطوَّلة، بل اقتُطِف بعضها، فالقارئ قد لا يحصل على التذوّق الكافي للنصوص عند مراجعة العرض الصحفي.

- انعدام التوثيق الكامل في المصادر الثانوية: قد يحتاج القارئ إلى أن يراجع المصادر الأصلية (الدواوين الأندلسية) ليؤكّد أو ينقّح بعض الاستنتاجات، وهو ما يقتضي توفير فهرس دقيق ونسخًا نصية في الكتاب، لم أتمكّن من تأكيد ما إذا كانت زلوم قد وفّرت ذلك، استنادًا إلى المراجعات المتاحة.

مع ذلك، تظل هذه الملاحظات طبيعية في أي دراسة نقدية، وليس بالضرورة أن تسيء إلى قيمة الكتاب، بل تشكّل نقاط انطلاق لبحث لاحق أو دراسة تكميلية.

توصيات للقراءة والتطبيق

لمن يرغب في الاستفادة من هذا الكتاب أو البناء عليه، أُقترح ما يلي:

- قراءة نصوص الشعراء أنفسهم: تعوّض الباحثة ما أمكن، لكن القارئ المتخصص يمكن أن يطّلع على دواوين عصر الموحدين ليطابق الصور المُقترحة مع النصوص الأصلية.

- إجراء مقارنة زمنية: مثلاً، كيف تبدّلت صورة البطل بين عصر المرابطين وعصر الموحدين، أو بين عصر الموحدين والعصر المريني، وما العوامل البيئية التي أثّرت على التحوّل.

- توسيع الدراسة إلى نصوص غير مطبوعة أو مخطوطات: قد توجد مخطوطات شعرية لم تُدرَج في الدراسات المعروفة، فبحثها قد يضيف مزيدًا من النماذج غير المعروفة.

- استخدام أدوات النظر الدلالي المعاصر: كتقنيات تحليل النصوص الرقمية (Text Mining) أو تحليل البيانات الأدبية، إذا ما توفر عدد كبير من النصوص الرقمية، لرصد تكرارات المفردات والمفاهيم البطولية.

- تطبيق المنهج على مناطق عربية أخرى: قد يكون هناك شعر مشابه في المشرق العربي في نفس الفترة، أو في المغرب الشرقي، وعندها يمكن المقارنة بين مفهوم البطل في الأندلس والشرق.

- ربط الصورة البطولية بالأدب الشعبي أو الخطاب الديني: أي النظر كيف تُعبر الملحمة الشعبية أو الخطب الدينية أو الترجوم الشعبي عن البطل في هذه الفترة، وهل تتقاطع الصورة الشعرية مع الصورة العامة في المجتمع.

خلاصة

كتاب «صورة البطل في الشعر الأندلسي في عصر الموحدين (540-667هـ)» لأفنان زلوم يُعدّ دراسة مهمة ومتخصصة في حقل النقد الأدبي الأندلسي. يسعى إلى بناء فهم مُعمَّق لصورة البطل في تلك الحقبة المفصلية، من خلال تحليل الأبعاد المادية والمعنوية والفكرية، وتصنيف أنماطه، ودراسة بطولات النموذج، ورصد حالات الغياب، وتحليل الخصائص الفنية للنصوص.

ما يجعل هذا العمل قيمًا هو الجمع بين الحس الشعري والتحليل النقدي، وربط الشعر بالسياق التاريخي الحيّ، مع الوعي بأن الصورة ليست جامدة بل متغيرة في ضوء الانتصارات والهزائم والواقع السياسي.

بالطبع، لا يُعفى أي عمل من ملاحظات نقدية، لكن المزايا تفوقها في هذه الحالة، خصوصًا لتخصص الموضوع وضيق المجال في الدراسات الأندلسية المعاصرة.

لمعرفة المزيد: صورة البطل في الشعر الأندلسي في عصر الموحدين: ملامح البطولة بين الحقيقة والأسطورة في ضمير الأندلس