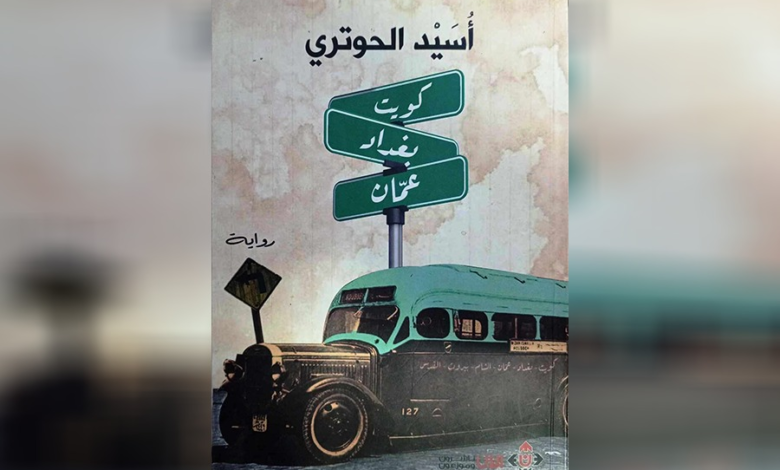

«كويت بغداد عمان»: رحلة الذاكرة والهوية في مدن الحنين — قراءة في رواية أسيد الحوتري

مقدّمة

رواية «كويت بغداد عمان» هي إحدى الأعمال الروائية التي حملت ثقل الزمان والمكان، وتجربة الإنسان العربي المتنقّل بين دول ومدن، وبين أصالة الحلم وترهُّل الواقع، وبين الذاكرة والغياب. صدرت في عام 2023 عن دار الآن ناشرون وموزعون، وتُصنّف ضمن الكتب العامة أو الأدب المعاصر، بعدد صفحات يبلغ 362 صفحة في نسختها الإلكترونية.

من العنوان وحده «كويت – بغداد – عمان» نلمس ذات الرحلة، ذات الترحال المكاني والزمني، ذات الحركة بين محطات عربية تاريخية واجتماعية، سواء على مستوى الأحداث أو الذكريات. العنوان ليس مجرد ذكر لمدن، بل هو إشارة رمزية إلى تجارب الإنسان العربي – بين دولة، ونزوح، وجذور، وانتماء.

مهمّ أن نوضّح أن العمل يمزج بين السرد الشخصي/الذاتي وبين السرد التاريخي/الجماهيري، بحيث يصبح المكان والمجتمع زمنياً بمثابة شريك في النصّ لا مجرد خلفية. النقد القرائي الذي تناول العمل يرى أن الرواية تشكّل وثيقة اجتماعياً وثقافياً إلى جانب كونها سرداً للذاكرة والمصاعب.

في هذا المقال سنستعرض: أولاً ـ الخلفية السياقية للرواية، ثانياً ـ موضوعاتها المركزية، ثالثاً ـ البنية السردية والأسلوب، رابعاً ـ الشخصيات ودورها، خامساً ـ المكان والزمان في الرواية، سادساً ـ الدلالات والرموز، سابعاً ـ الإسهام الأدبي والثقافي، وثامناً ـ خلاصة.

الخلفية السياقية

إذ نبدأ بفهم السياق الذي خرجت فيه الرواية:

- الكاتب: أسيد الحوتري. لا تتوفّر معلومات كثيرة حول سيرته الذاتية في المصادر المتاحة، لكن من القراءة النقدية للرواية يُستشف أن الكاتب يتمتع بخبرة معرفية كبيرة، ومطّلع على الثقافة العربية، ويستخدم في نصّه مؤشرات زمانية ومكانية متعددة.

- الحدث التاريخي: الرواية تربطها بداية بمحاولة اعتقال شخصية رئيسية من قبل دورية عراقية في الكويت أثناء غزو العراق للكويت عام 1990. هذا الحدث يمثل نقطة الانطلاق أو القطع الزمني الذي ظلّ يترنّح تأثيره في النصّ.

- الترحال والهوية: الرواية تحكي عن فتى يُدعى «سعيد البحتري» أردني الجنسية، من أصل فلسطيني، نشأ في الكويت، ثم انتقل إلى بغداد أو عمان أو كلاهما، أو عبر هذه المدن تجارب حياته. هذا التنقّل يحيل إلى أزمة الانتماء، التشرّق والتغرب، الذاكرة أو فقدانها، وكل ذلك مرتبط بتاريخ عربي مضطرب.

- الناشر والظروف: صدرت الرواية عن الآن ناشرون وموزّعون، وفي معرض الإشهار في الأردن أُقيم حفل في المكتبة الوطنية بتاريخ 22 فبراير 2023.

بالتالي، الرواية ليست فقط سرداً قصصياً، بل محاولة لتوثيق زمن ومكان، ومحاولة لإعادة تركيب ذاكرة مشتّتة، عبر لغة فنية.

الموضوعات المركزية

من خلال قراءات متعددة للرواية والنقد المصاحب، يمكن تحديد عدّة موضوعات مركزية:

- الهوية والاغتراب: كيفية تشكّل هوية الشخصية «سعيد» في ظلّ نشأة فلسطينية في الكويت، ثم حركة بين بغداد وعمان، وبالتالي أزمة التمثيل بين الموطن والمهجر، والتخلص من الجذور أو التشبّث بها. النقد يقول إن الرواية «تحتوي على روح الترحال، поиска مكان» كما ورد في مقال «الحنين وزمن الطيبين».

- الذاكرة والفقد: الذاكرة هنا ليست مجرد استرجاع حنين إلى الماضي، بل هي أداة نجاة: «طوق نجاتي من موجة (الزهايمر) القادمة». (من وصف المنتج على موقع جرير) تفتتح الرواية بمشهد الراوي المستيقظ في مكان مضرج بالدماء، لا يدري من هو، ما يُشير إلى فقدان الذاكرة أو تجزّئها، ومن ثم يبدأ في تدوين ذكرياته كسبيل للبقاء.

- التاريخ والمصائر العربية المشتركة: غزو الكويت، معاناة الفلسطينيين، تجربة الكويت قبل الغزو وبعده، الأزمات التي عصفت بالعرب، كلها موضوعات تعالجها الرواية. كما يشير النقد إلى أن الرواية تسجّل «وثيقة تاريخية اجتماعية اقتصادية تحمل أبعاداً نفسية ترسبت في نفس الكاتب»

- المكان ككيان نفسي: المدن المذكورة — الكويت، بغداد، عمان — ليست مجرد مواقع جغرافية بل كيانات نفسية تحمل ذكريات، حنين، طرداً، لقاءات، خسارات. المكان يتحول إلى شخصية بحدّ ذاته.

- اللغة، التناص، الثقافة الشعبية: الرواية توظّف أمثالاً شعبية، أغاني، مسرحيات، تفاصيل يومية، مما يجعل النص غنيّاً في البُعد الشعبي. نقديّاً، يقولون إن الكاتب «استعان بالأمثال الشعبية، ومسلسلات، ومسرحيات، وأغاني كمُساعد قوي لإيصال القصد والمقصود من سرده».

- التحليل الاجتماعي والسياسي: الرواية لا تخلو من تحليل لما جرى للإنسان العربي ولمكانه ضمن مؤسسة الدولة، النزوح، التشرّق، النزوح من الكويت، كيف تعاملت المجتمعات المحلية مع الآخر، وغير ذلك.

البُنية السردية والأسلوب

البنية السردية

- يبدأ النص بـ «سِفر التكوين» وينتهي بـ «سِفر الخروج». وهذا التقسيم يعطي للعمل طابعاً شبه أسطوري أو كتابيّاً، ما يعني أن المؤلف أراد أن يشير إلى أن التجربة ليست مجرد سرد يومي، بل رحلة وجودية.

- توجد تعددية صوتية: الراوي يتحدّث بصيغة المفرد/المذكر، وأحياناً بصيغة مخاطبة القارئ: «فابقوا معنا…».

- استعمال تقنية التشظي الزمني والمكاني: من الكويت إلى بغداد إلى عمان، ومن طفولة سعيد إلى شبابه إلى ما بعد الغزو، يتم التنقّل بين الزمن والمكان، وهو ما يعطي إيقاعاً حركيّاً للنص. (نُقل عن النقد: «بدأها بما يشبه الفيلم السينمائي، معتمداً على التقطيع أو التشظي».)

الأسلوب

- اللغة تجمع بين الواقعية والتأمّل، بين الحدث العنيف (غزو، إطلاق نار) وبين الحنين العميق، بين الأمثال الشعبية والأغاني، وبين التوثيق التاريخي والتحليل.

- أحد القراء وصفها بأنها: «شعرت وكأنني أستمع لصوت الراوئ وأنا أقرأ … كأننا جلسنا في جلسة عائلية وعبّرنا فيها عن دواخلنا وأفكارنا فيما بيننا».

- الوظيفة التناصية: يستدعي الكاتب أغاني، مسرحيات، أسماء مشهورة، مشاهير، مما يجعل النصّ يعيش في ذاكرة القارئ العربي، ويوقظها. هذا الأسلوب ينجح في ربط القارئ بتجربة الشخصية.

- في بعض المواضع، يستعمل الكاتب خطاباً مقرباً من الحوار أو التدوين الذاتي، كأن الشخصية تُدوّن مذكراتها: «أرى أمامي كشكولاً، أفتحه، أقرأ، وأقرأ، وينتهي النص، فأدرك هدفي المتمثل في توثيق ذكرياتي…».

الإيقاع السردي

- العمل لا يسير بخطّ واحد بل يحتوي على فصول قصيرة أو مشاهد متعدّدة، وتغيّرات مكانيّة وزمانية، مما يحافظ على حيوية النص ويُجنّب الملل (كما أشار أحد المراجعين)

- تمثّل المدن والمواقف والذكريات لوحات متتالية تشكّل معاً فسيفساء تجارب الشخصية، وليست مجرد سرد خطيّ.

الشخصيات ودورها

سعيد البحتري

هو الشخصية المحورية، الفتى الذي نشأ في الكويت، ثم مرّ بتجربة الغزو، ثم عاش في الانتقال، ثم التدوين. يمثل «الفرد العربي العادي» الذي يقع بين تجربة طرد/هجرة/نشأة جديدة، وبين محاولته للتمسّك بالذات والذاكرة.

في الرواية، تبدأ محاولة اعتقاله، ويُطلق عليه الرصاص صوتياً، وهو ما يُعبّر رمزياً عن أنه لم يُقتل جسدياً، لكن أصابه شيء عميق: الاعتقال، الطرد، الذكريات المفقودة، الهوية التي تهتزّ.

سعد (وربما أبو النّور)

نُشير إلى أن بعض الدراسات قالت إن هناك شخصية ثانية تُدعى «سعد»، وهي تمثّل قارئاً أو ناشراً، أو كاتباً للكتاب الذي كتبه «سعيد» بعنوان «هنا الكويت». في هذا الإطار، توجد عملية ميتا-سردية: النصّ عن نص، والسرد داخل السرد.

الشخصيات الثانوية والمجتمع

الشخصيات الأخرى – الأصدقاء، المدرّس، الجنود، المعلّمون، الجيران – تمثّل المحيط النفسي والاجتماعي للفتى، وتساهم في بناء شخصيته وهويته. عبر هذه الشخصيات نرى انعكاساً للمجتمع الكويتي، ثم العربي الأوسع، بأزماته وانتصاراته وخيباته.

العلاقة بين الشخصية والمكان

سعيد لا يعيش في فراغ، بل في أماكن محددة: حيّ «الأحمدية» في الكويت، مدرسة، مائدة الإفطار، أغنيات الأطفال، … كلّها ذكريات تشكّل هويته. يقول النقد: «أغمض عيني وأتخيّلني على مائدة الفطور في (الأحمدية) … يا لها من رحلة سعيدة أعود بها إلى الديرة والدار». هذا الربط بين الشخصية والمكان مهمّ لفهم كيف يُعاني من الانفصال والحنين.

المكان والزمان

المكان

- الكويت: تمثل نقطة الانطلاق، النشأة، الذكريات البريئة، ثم الصدمة: غزو 1990 والطرد/التهجير. تشكّل الكويت في النصّ صورة «مكان الطمأنينة المنكوبة».

- بغداد: تمثل محطة انتقال أو ربما انعكاساً لتجربة أخرى في العالم العربي، أو ربما رمزاً للمعاناة والنزوح. العنوان «بغداد» يعمل كحلقة وصل بين الكويت وعمان، وكأنها تجسيد لزمن عربي مضطرب.

- عمان: تمثل محطة الوصول، أو مرحلة ما بعد التصدّع، أو ربما إعادة بناء الذات. العنوان «عمان» يحمل بعد الأمل واللقاء والعودة، أو على الأقل بداية جديدة.

- المدن الثلاث تشكّل مثل قطار الترحال، والمكان فيها ليس ثابتاً بل متغيّراً، مما يعكس أن هوية العربي مكابرة، متغيّرة، بشريّة.

الزمان

- الزمن يمتدّ من طفولة سعيد، في السبعينات/الثمانينات في الكويت، مروراً بغزو 1990، ثم ما بعده، وصولاً إلى مرحلة تدوين الذكريات. النقد ذكر أن الرواية «تستعيد الكويت السبعينات والثمانينات بتقنيات سردية».

- الزمن ليس مجرد كرة ماضية، بل عامل فاعل في النصّ: الزمن يغيّر، يهدم، لكنه أيضاً يخلق ذكريات، ويجعل الزمن الماضي حاضرًا في ذهن الراوي.

- الشعور بالزمن المضغوط أو المشحون: أحد مقالات النقد يقول إن الرواية تبدأ يوم الأحد وتنتهي يوم السبت، وكأن حياة كاملة مضغوطة في أسبوع.

التفاعل المكان-الزمان

- حين يُذكر حيّ «الأحمدية» أو المدرسة أو أغنية الأطفال، نلمس كيف تُجسّد اللحظة زمنياً ومكانياً في آن.

- الترحال بين المدن يشير إلى انتقال زمني أيضاً: من الأمن إلى الحرب، من البساطة إلى التعقيد، من الطمأنينة إلى الشكّ، من الانتماء إلى الإنفصال.

- هذه العلاقة تجعل المكان ليس خلفية فقط بل عنصر سَرْدي فاعل. النقد قال إن الكاتب «ما عاش من جراح الأمة… بل عاشها شخصياً».

الدلالات والرموز

الحافلة / الرحلة

في قراءة نقدية ذُكر أن صورة الحافلة التي على الغلاف أو العنوان «كويت بغداد عمان» تشبه تلك الحافلة التي كانت تسير على ساحل الخليج العربي، أو رمزاً للرحلة العربية المشتركة، أو للتنقّل بين محطات الذاكرة.

الذاكرة والكتابة

الكتابة في الرواية هي فعل نجاة: تدوين الذكريات حتى لا تموت، مواجهة الزهايمر النفسي أو التاريخي. يظهر ذلك في افتتاح المنتج: «أستيقظ، لا أدري من أنا، أين أنا… وأرى أمامي كشكولاً، أفتحه، أقرأ». الكتابة هنا رمز للتميّز، للوعي، للتشبّث بالذات.

الرصاص الصوتي

مشهد إطلاق النار على سعيد، لكن «كانت الطلقات صوتية». هذا قد يكون رمزاً لحالة شخص مازال حياً جسدياً لكن ممزق داخلياً، أو أنه نجى من الموت الجسدي، لكنه يعيش ألم الوجود/ القهر/ الفقدان.

الطفل داخل الداخل

في الإهداء: «إلى ذلك الطفل الذي يحتضر في داخلي، والذي لا يزال يحيا على أرض الكويت». هذا الرمز يُشير إلى أن الطفل – الطفولة – تمثل الأصل، الجذر، الذاكرة الأولى، وهي ما يزال حيّاً رغم الحوادث، لكنه يحتضر أو مهدد بالانقراض.

التناص الثقافي

استحضار الأمثال الشعبية، الأغاني، المسرحيات، عمليات التشبيك بين الثقافة الشعبية والفكر، كأداة لقراءة التاريخ الفردي والجماعي على حدّ سواء. هذا التناص يُضفي على النص شعوراً بأن ما يروى ليس فقط فردياً بل ذاكرة جماعية.

الإسهام الأدبي والثقافي

- توثيق تاريخي/اجتماعي: الرواية تقدم مادة سردية تُكمل ما كتبته مراكز الدراسات أو ما سجلته وسائل الإعلام عن تجربة الكويت، الفلسطينيين في الكويت، الغزو ومرحلة ما بعده، بصورة أدبية تحاكي الحقيقة من الداخل. أحد النقّاد كتب أن العمل «وثيقة تاريخية اجتماعية واقتصادية».

- إنجاز سردي: بدمج السرد الشخصي مع السرد الجماعي، وباستخدام تقنيات الحداثة السردية (التشظي الزمني، تعددية الأصوات، اختراق الحائط الرابع) يُقدّم الحوتري نموذجاً حديثاً في الرواية العربية.

- ثقافة المكان: النص يحتفي بالتفاصيل الكويتية – مدرسة، أغاني، أحياء – وبذلك يضيف إلى سجلّ الثقافة الخليجية العربية. وهذا مهمّ لأنه ليس كثيراً ما تُعطى هذه التفاصيل الاهتمام النقدي أو الأدبي بهذا الشكل.

- إثارة الأسئلة حول الهوية والانتماء: في زمن يتبدّل فيه مفهوم الوطن، وتكون فيه التجربة العربية مشحونة بالتغيّر والنزوح، تطرح الرواية أسئلة عميقة: ما معنى الوطن؟ ما معنى الانتماء؟ ما علاقة الفرد بالمكان حين يُقتلع منه؟ كيف تُعاد الخريطة الداخلية للذات حين يتغيّر الخارجي؟

- جذب القارئ العربي: من خلال استرجاع الذكريات الشعبية، من خلال استحضار أغاني وأمثال ومسرحيات، تجعل الرواية القارئ يعيش التجربة ويشعر بأنها تجربة فرده أيضاً. وهذا يسهم في التقارب بين النصّ والقارئ.

قراءة نقدية: نقاط القوة ونقاط الضعف

نقاط القوة

- حيّة الصورة: التفاصيل كثيرة ومركّزة، وبذلك تتحوّل الذكرى إلى تجربة جذّابة للقارئ.

- النمط السردي المتنوّع: استخدام التشظي، الحكي، الحوار، التدوين، يعطي للنص مرونة وحياة.

- التوازن بين الخاص والعام: بقدر ما هي رواية شخصية، فهي أيضاً مرآة لواقع عربي مشترك.

- البعد الوجداني: الحنين، الألم، الاغتراب، البحث عن الجذر، كلها محاور تُعبر عن تجربة إنسانية عالية.

نقاط يمكن نقدها

- كثرة التفاصيل والـ «المعلومة» أحياناً يمكن أن تُثقل النصّ للقارئ الذي يفضّل السرد الخالص. بعض النقّاد أشروا إلى أن كثرة التفاصيل لا تُرهق فقط بل تُشتّت الانتباه.

- ربما ينقص النصّ بعض التبسيط أو الإيقاف عند اللحظات العاطفية الكبرى، لصالح الانتقال بين الأمكنة والذكريات بسرعة.

- كون الرواية تميل إلى التوثيق، قد يراها بعض القرّاء أقلّ خيالاً مما يتوقّعون من رواية «محضّة». لكن هذا ليس بعنصر ضعف، بل خيار فني.

لماذا تستحق القراءة؟

- إذا كنت مهتماً بتجربة العرب في الخليج، وتأثير غزو الكويت عام 1990 على الأفراد والمجتمع، فهذه رواية مهمة.

- إذا كنت تحبّ الرواية التي تخرج من الإطار التقليدي للسرد الزمني المنتظم، فستجد فيها تجربة سردية محترفة.

- إذا كنت تبحث عن نصّ يجمع بين الحميميّ والشامل، بين الخاص والعام، بين الفنّ والوثيقة، فستستمتع بها.

- كذلك، إن كنت مهتماً بمسألة الهوية، الاغتراب، البحث عن الجذور، فالعمل يطرح هذه الأسئلة بلغة تُحسّ وتتفكّر.

خلاصة

رواية «كويت بغداد عمان» لأسيد الحوتري هي أكثر من مجرد حكاية فتى نشأ في الكويت وانتقل إلى بغداد وعمان، أو عمل سردي عن تجربة فردية. هي نصّ موسوعيّ في شكل رواية، يعيد بناء ذاكرة عربية مضطربة، يستعيد لحظات الطفولة وما قبل الغزو، يتأمّل في الدمار والنزوح، ثم يتساءل عن العودة والكتابة. هي رحلة بين المدن والزمان، بين الذات والجماعة، بين الحنين والفعليّة.

بأسلوب سردي حديث وتقنيات متعددة، يرتبط القارئ بالنصّ مباشرة، ليس فقط عبر ما يُروى، بل عبر كيف يُروى. والمكان والتاريخ ليسا خلفيتين بل شخصيتين فعليّتين، والنصّ توثيقيّ بالدرجة الأولى لكنه في الوقت نفسه يحمل روح الرواية.

لمعرفة المزيد: «كويت بغداد عمان»: رحلة الذاكرة والهوية في مدن الحنين — قراءة في رواية أسيد الحوتري