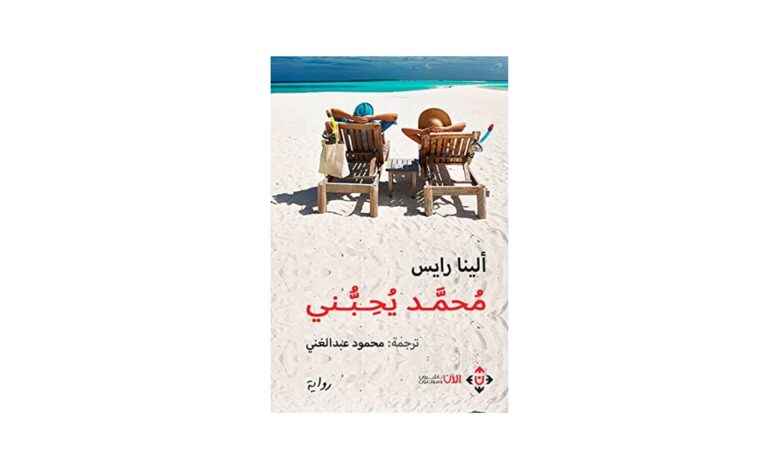

محمد يحبني: رواية الحب الصامت بين الغريبة والصياد

المقدمة والسياق العام

الكاتبة والترجمة والإصدار

- الكتاب بعنوان «محمد يحبني»، من تأليف ألينا رايس (Allena Rais) وترجمة محمود عبدالغني.

- صدر عام 2023 باللغة العربية، وقد طُبِع بنسخة ورقية ويُتوفّر أيضًا بصيغة إلكترونية.

- الناشر العربي هو دار “الآن ناشرون وموزعون”.

- عدد صفحات الرواية بحسب المصادر حوالي 82 صفحة – وهي رواية قصيرة نسبيًا.

- تصنف الرواية ضمن “الروايات الاجتماعية / القصص والروايات المترجمة”.

- يُذكر في نبذة قصيرة أن رواية محمد يحبني هي أول عمل لألينا رايس يُترجَم إلى العربية.

من هذه المعطيات يظهر أن العمل يُعد من الروايات الصغيرة أو القصيرة، وهي تُركّز على لحظة أو تجربة عابرة أو تقاطع بين شخصيات في إطار يُعبّر عن تأمّل أو صراع بسيط أو علاقة حسية / عاطفية.

من المفيد أن نضع في الحسبان أن الترجمة تلعب دورًا مهمًا في الروايات ذات الأسلوب الدقيق أو الشعوري، فالمترجم محمود عبدالغني – الذي هو أستاذ في الأدب – من الممكن أن يكون قد بذل عناية في نقل الإحساس والرؤية الأدبية إلى العربية.

السياق الأدبي والفلسفي

- يُشير أحد الكُتّاب إلى أن الرواية تنتمي إلى التيار الروائي الذاتي / التخييل الذاتي في الأدب المعاصر الفرنسي، الذي يمزج بين التجربة الذاتية والتخييل الأدبي، بحيث لا يكون النص مجرد سرد، بل استكشاف داخلي للمشاعر والعلاقة.

- في مقالة “فهد العتيق – محمد يحبني” يُشير الكاتب إلى أن الرواية تمثل حكاية داخل حكاية، وأحيانًا يستخدم الراوي المتكلم “أنا” لمدينة السرد والتحكم في المسافة بين القارئ والنص.

- كذلك، هناك إشارة في ذلك المقال إلى أن الرواية تقع في قرية ساحلية (سيدي إفني في المغرب) وتستخدم التفاصيل المكانية والزمنية بعناية: تنقلنا إلى البحر، إلى السماء، إلى لحظات صغيرة قد تبدو هامشية لكنها معبّرة.

بالتالي، يمكن القول إن النص لا يسعى إلى بناء مؤامرة ضخمة أو أحداث درامية متعددة، وإنما يركّز على لحظات التقاء أو تصادم أو تأمّل في العلاقة، في مساحة جغرافية بسيطة لكنها مشحونة، وهو أسلوب أدبي شائع في الروايات القصيرة التي تُركّز على الجو والحالة النفسية بدلاً من الحبكة المعقّدة.

الحبكة والملخص (مع ملاحظة الحذر من الحرق)

قبل أن أستفيض في التحليل، أود أن أقدّم لك ملخصًا مكوّنًا من الخطوط الأساسية للرواية—مع التنبيه إلى أنني سأُبقي بعض المفاجآت أو الغموض لكي لا أفسد متعة القراءة إن قررتِ قراءتها.

الملخص الأساسي

الرواية تفتتح بمشهد صباح ديسمبر، حينما تقوم البطلة – واسمها يُفهم ضمنيًّا – مع عائلتها (أو أحد المرافقين) بتحميل الأمتعة في السيارة استعدادًا للرحيل إلى فرنسا. في تلك اللحظة تمرّ طفلتان ترتديان تنورتين شفّافتين، تغومان بابتسامة هادئة، وتقتربان من المركبة ليسألان إن كانوا ذاهبين إلى فرنسا. تُجيب البطلة بالإيجاب، ثم تمضي الطفلتان، لكن قبل أن تغادرا، تعود إحداهما لتُعطي وردة، والأخرى محارة، ثم تقتربان وتقُبّلان خدّي البطلة بابتسامة وبوقار، ثم تختفيان بهدوء، كأن خطواتهما فوق سطح ماء غير مرئي – “تمامًا مثل محمد”.

هكذا يبدأ السرد بلقطة رمزية، مليئة بالرقة والغموض، تعكس أن هناك ما هو خارق أو ما هو “غير مرئي” في الزمن والعواطف. محمد، إذًا، ليس فقط شخصية يُراد بها الحضور المادي بل ربما قوة أو رمز أو حالة يمشي بين الخفاء والظهور.

ثم تنتقل الرواية إلى وصف اللقاء مع “محمد”، الذي تلتقي به البطلة في قرية ساحلية (سيدي إفني المغربية، وفق المقال المذكور). محمد هو صياد بسيط، يعيش حياة قريبة من البحر، وقد تقترب علاقتهما بشكل صديق / مرشد سياحي أو صاحب دلالة رمزية أكثر من كونه عاشقًا تقليديًا.

العلاقة بين البطلة ومحمد تأخذ أبعادًا من الحيرة، التردّد، التفاهم الصامت، والتحفظ في التعبير. البطلة تدرك أنها تقع في حالة حب أو شغف تجاه محمد، لكنها تحاول أن تحافظ على المسافة، أن توازن بين الرغبة والاحترام، بين الكشف والغموض.

تُستخدم في السرد مشاهد بسيطة: الضحك بعد الظهر، شرب الشاي بالنعناع، السير في الشاطئ، لحظات الصمت المتبادلة، لمسات الحنان المحتشمة، واللقاءات التي تكاد لا تُذكَر. على سبيل المثال، تقول البطلة: “ربما تقدّمنا في السن قليلاً… لاحظت أن محمد يضحك أكثر مع أصدقائه … في المرة الأولى التي قدمت له كأس شاي بالنعناع … لقد أعجبه أنني أعرف عمل الشاي.”

كما تبرز أيضًا مسألة اللغة أو التواصل: محمد لا يتكلم الفرنسية بطلاقة، وربما لا تتكلم العربية بطلاقة، مما يضيف بعدًا للغة الصمت، للتواصل غير المباشر، للتفاهم من خلال الأصوات والمشاعر أكثر من الكلمات.

لا تُركّز الرواية على النهاية بطابع درامي مفاجئ، بقدر ما تُركّز على الحالة النفسية التي تترك القارئ في حالة تأمّل: هل محمد يحبني بالفعل؟ وما هي طبيعة ذلك الحب؟ هل هو حب صامت، حب رمزي، حب داخل الذات أكثر منه حبًا ظاهريًا؟

بهذا، يمكن اعتبار الرواية تجريبًا في الحبّ والهَوى، في العلاقة التي لا تُعاش بالكامل على الملأ، بل في الخفاء، وربما في الأحلام أو الخيال.

الشخصيات والديناميات النفسية

رغم أن الرواية قصيرة، إلا أن الكاتبة ترسم شخصيات ذات أبعاد، ولو ضمنية، وتجعل القارئ يضطر لملء الفراغات والتخيّل.

البطلة / المتكلمة “أنا”

- الراوي والمتكلمة الأساسية هي البطلة، التي تروي الأحداث بصيغة “أنا”، مما يجعل السرد تقرّبيًا جدًا، ويجعلنا نرى العالم من عينيها.

- قد لا يُذكر اسمها صراحة في معظم أجزاء السرد، فهي تمثّل “الأنا” التي تشهد، التي تشعر، التي تتأمّل العلاقة، التي تتفاعل بصمت وتردّد.

- هي امرأة قادرة على الملاحظة الدقيقة، على الانتباه للتفاصيل الصغيرة (كإعجابها برؤية الطفلتين، أو لحظة تقديم الشاي لمحمد)، وهي أيضًا امرأة لا تتسرّع في التعبير العلني، بل تحاول أن تحافظ على التوازن بين الإعلان والاحتفاظ بالغموض.

- من خلال تعابيرها – حتى البسيطة منها – نلمح الشوق والقلق والرغبة، لكنها غالبًا ما تبقى محتشمة في التعبير.

محمد

- محمد ليس نمط “العاشق الكلاسيكي” الذي يدخل في علاقة كبيرة أو صادمة، بل شخصية هادئة، بسيطة، مرتبطة بالمكان (البحر، القرية)، مع إيقاع حياة متواضع.

- هو صياد وربما مرشد سياحي (وفق بعض تفسيرات المقال).

- شخصيته تحمل غموضًا؛ ليس دائم الظهور، ربما لا يتكلم كثيرًا، أو لغته ليست اللغة التي تتقنها البطلة تمامًا، مما يجعل التواصل بينهما يعتمد جزئيًا على الصمت، على التعبير الجسدي، على البعد البصري.

- محمد يمثل – في بعض المقامات – حالة “الآخر المختلف” التي تستهوي الراوية، ليس فقط من حيث العاطفة، بل من حيث البُعد الثقافي أو اللغوي أو الجغرافي.

الشخصيات الثانوية

- هناك إشارات لأصدقاء محمد، وربما عائلة البطلة أو من يرافقها في الرحلة. مثلاً في المقال يُذكر صديق يُدعى “إسماعيل” مرتبط بالسياحة أو المرافق المحلي.

- يقترن المكان (سيدي إفني) كجزء من الشخصية الثانوية؛ أي أن البيئة، البحر، الريح، الموج، الشاطئ، كلها “شخصيات” في النص، تفاعل مع البطلة ومحمد.

- الطفلتان في بداية الرواية تشكّلان رمزًا أو مقدمة للحب أو اللقاء، أو حتى البدايات البريئة أو النقاء الذي يُشبّه بها محمد.

العلاقات والتفاعلات النفسية

- العلاقة بين البطلة ومحمد هي علاقة من مسافة: المسافة التي تُحافظ عليها البطلة بين الإعلان والانكشاف، بين الشغف والحياء.

- هناك تلاعب بالتناقض: المحبة والرغبة من جهة، التحفّظ والصمت من جهة أخرى.

- التواصل بينهما غالبًا ما يكون من خلال الإيماءات، النظرات، اللحظات الصامتة، لا من خلال حديث مطوّل أو تصريحات صريحة.

- البطلة في كثير من الأحيان تشعر أنها تمنح محبة بطريق غير تقليدية – إذا كانت تمنحها أصلاً – وأن ما يمنحها محمد ليس تمامًا ما تتوقعه، أو أنها لا تعرفه تمامًا، أو أن “محبة محمد” قد تكون جزءًا من رؤيتها الداخلية.

- ربما أن محمد لا يحبها تمامًا كما تتوقع، أو أن حبه مختلف؛ وقد يكون ذلك جزءًا من الغموض الذي تتركه الكاتبة للقارئ.

الأسلوب السردي واللغة

الأسلوب العام

- اللغة في الرواية تميل إلى البساطة، لكنها ليست لغة بسيطة على حساب الجمال؛ إنها لغة تأمّل، تركز على لحظات الإحساس أكثر من السرد المضغوط.

- هناك ميل إلى الوصف التجريدي والرمزي: مثلاً التشبيه بأن الطفلتين تمشين فوق ماء غير مرئي، أو أن اللقاء مع محمد أشبه بكيان غير مرئي.

- السرد غالبًا ما يكون بطيئًا، يتروّى، يعطي مساحة للصمت والتوقف بين الكلمات.

- الفواصل الزمنية بين المشاهد قد تكون فترات قصيرة لكن مكثّفة، ويُركّب النص بين الذكريات، التأمل، اللحظة الحاضرة، أحيانًا الحلم.

البناء الفني

- حكاية داخل حكاية: كما ورد في أحد المقالات، البطلة قد تروي قصصًا أو تأخذ الذكريات لتُنسِّج النص داخل النص، فتكون هناك مستويات عددية في الزمن.

- الزمن المتنقل: قد تنتقل البطلة في السرد بين الماضي والحاضر أو بين لحظات تأملية، مما يجعل النص ليس خطيًا تمامًا، بل متداخلًا.

- المكان كرافد روائي: القرية الساحلية، البحر، الشاطئ، البيت، الزوايا الصغيرة – تُستعمل بقوة في النص، لا كخلفية فقط، بل كجزء من الحالة النفسية.

- التكرار الرمزي: بعض الصور تتكرر: الماء، الخطوات، الصمت، النظرات، الشجرة، الود، الشاي، وغيرها. التكرار لا يملل لأنه يخدم الحالة الشعورية.

- غموض مقصود: النص لا يُغلِق كل الأسئلة، بل يترك بعض الأبواب مفتوحة للقارئ. قد لا نعرف كل ما يدور في قلب محمد، أو نكون متأكدين تمامًا من رأي البطلة في كل لحظة.

الثيمات الكبرى والدلالات

من خلال القراءة والمقارنات مع مقالات تحليلية، يمكن استنباط عدة محاور رئيسية في هذا العمل:

الحب، الشغف، والحب الرمزي

- العنوان “محمد يحبني” يحمل توقًا لإثبات الحب، لكنه أيضًا يحمل تساؤلًا: هل يحبني فعلاً؟ وهل حبه كما أتصوّره؟

- الحب هنا ليس حبًا صاخبًا، ولا حبًا مملوءًا بالإفصاح الكامل، بل حبًا من نوع آخر، حبًا شفافًا، رمزًا، حبًا لا يحتاج إلى إعلان مهيب، بل يحتاج إلى اللحظات الصغيرة.

- الشغف في النص غالبًا ما يكون داخليًا، مكبوتًا، قد لا يُعبّر عنه بالكلمات، بل بالإحساس، بالنظرات، بالأفعال الصغيرة.

الغريبة / الآخر / التلاقي بين الثقافات

- البطلة كزوّارة أو كقادمة من فرنسا، ومحمد كصياد أو شخص محلي في المغرب، يُخلقان فجوة ثقافية ولغوية. هذا الفارق يجعل اللقاء بينهما غنيًا بالرمزية: لقاء بين الآخر المختلف، بين الشرق والغرب، بين السائح والمقيم، بين اللغة / الصمت.

- اللغة، كما ورد في النص، قد لا تكون الجسر الكافٍ دائمًا، فيضطر التواصل إلى أن يكون في ما وراء الكلمات.

المسافة والغموض

- هناك حرص من البطلة على ألا تفضح كل ما في قلبها، أو أن تكون العلاقة كاملة ومعهودة. هي تحافظ على المسافة الآمنة التي تحمي الحب من الانكشاف الكامل، وتمنحه نوعًا من القداسة أو الرخام.

- الغموض في النص ليس عيبًا بل ميزة، لأنه يمنح القارئ مساحة للتخيّل، للتساؤل، للتكملة الذاتية للنص.

الزمان والمكان والانعكاس الذاتي

- الزمان في الرواية ليس الزمن الخطي فقط، بل الزمن النفسي: الماضي، الحلم، اللحظة المتأملة.

- المكان – وهو قرية ساحلية، البحر، الرياح، الشاطئ – يعمل كمرآة لحالة البطلة النفسية، وكقالب تتفاعل فيه العواطف مع الطبيعة من حولها.

- هناك انعكاس ذاتي: غالبًا ما ترى البطلة في محمد صورة مثالية، أو مشاهد داخلية ترسمها، كأن محمد ليس فقط إنسانًا بل تجسيدًا لما في داخلها من رغبات أو تمثلات.

المقاومة الداخلية والتحفّظ

- النص لا يعطي البطلة حرية مطلقة في التعبير، بل هي تعيش نوعًا من الحذر، المقاومة الداخلية، قد تخشى أن تُخطئ، أن تُعلن، أن تُخل بحدود العلاقة.

- هذا التحفّظ يجعل الحب أكثر هشاشة، لكنه أيضًا يمنحه جماله الخاص: ما لا يُقال قد يكون أكثر تأثيرًا في القلب.

الإيجابيات والميزات

من خلال القراءة والتحليل، إليك بعض الميزات التي تميّز هذا العمل الأدبي:

- تركيز على اللحظة

بالرغم من قِصر النص، إلا أن الكاتبة تبرع في استخدام اللحظات الصغيرة – تفاصيل ظاهرة وخفية – لبناء الحالة النفسية والعاطفية. - لغة مطوّرة بالرقة

الأسلوب ليس مبتذلًا، بل يحمل حسًّا تأمليًا وجماليًا. الاختيار الدقيق للكلمات، التراكيب البسيطة التي تكشف عمقًا في الإحساس، يجعل النص يقرأ كقصيدة نثرية في بعض المقاطع. - إدارة الغموض بمهارة

الكاتبة لا تُملي كل ما في النفس، بل تترك بعض الأبواب للخيال القارئ، مما يُشعل التفاعل والتأمل بعد القراءة. - دمج المكان والشعور

المكان ليست خلفية صامتة، بل مترابطة مع الحالة النفسية. مثلاً البحر، الأمواج، الصوت، الصمت؛ كلها عناصر تُسهِم في توجيه المشاعر. - تجربة علاقة غير نمطية

بدلاً من الحب المعلن الكامل، تطرح الرواية شكلًا آخر من الحب – أكثر حدّة، أكثر تأمليًا، أكثر حذرًا – وهو ما قد تجده جديدًا أو مثيرًا لدى بعض القرّاء. - تناول البُعد الثقافي واللغوي

الفجوة اللغوية أو الثقافية بين البطلة ومحمد تُضفي طبقة إضافية للتوتر والتأمل في التواصل وما يتخطّاه. - جماليات التكرار الرمزي

استخدام الرموز المتكررة (مثل الماء، الخطوات، الصمت، اللمسة الصغيرة) يجعل النص يكنّس ذاك الشعور المراوغ بين الحضور والغياب.

بعض الملاحظات أو الانتقادات المحتملة

أي عمل أدبي، رغم ميزاته، قد يواجه بعض النقاط الضعيفة أو ما يمكن أن يُناقش:

- قصر الرواية

بعض القرّاء قد يشعرون بأن العمل قصير جدًا، وأنه لا يمنحهم مساحة كافية للتعمّق في الشخصيات أو الأحداث. قد يرغب البعض في مزيد من التطوّر الدرامي أو العقدة التي تُحلّ في نهاية قوية. - غياب التفاصيل الخلفية

قد يشتكي البعض من أن الرواية لا تقدّم خلفية كافية عن شخصية محمد أو ماضي البطلة، مما يجعل بعض مواقفهما تبدو فجائية أو غامضة دون تبرير كافٍ. - غموض مفرط قد يحير القارئ

في بعض الأحيان، قد يشعر القارئ أن الغموض كبير إلى حد أنه لا يستطيع أن يكوّن فهمًا قطعيًا لبعض الدوافع أو النتائج، مما قد يُزعج من يُحب أن يرى النهاية واضحة. - إيقاع بطيء قد لا يناسب الجميع

الرواية تعتمد على الإيقاع الهادئ، التأمّل، التردّد. بعض القرّاء الذين يفضّلون السرد السريع والأحداث المتسارعة قد يجدونها بطيئة. - ترجمة التحديات / الفجوة الثقافية

بما أن الرواية مترجمة، من الممكن أن بعض الألقاب أو التعبيرات الدقيقة قد لا تنتقل بالكامل، أو أن بعض الجماليات في اللغة الفرنسية الأصلية تُفقد في الترجمة. وهذا نوع من التحدي دائمًا في الأدب المترجم. - الخلو من الصراع العنيف أو التوتر العالي

القارئ الذي يتوقع رواية ذات أزمات كبيرة أو تركيبات معقدة قد يجد أن العمل خالٍ من هذه الأبعاد، ما يجعله “رواية تأملية” أكثر من “رواية حدث”.

التأثير المحتمل على القارئ

رواية مثل محمد يحبني قد تؤثّر في القارئ بعدة نُحُول:

- قد تستثير في النفس رغبة التأمّل في العلاقات: كيف نحب؟ كيف نعبّر؟ ما المسافة التي نحب أن نُبقيها بين أحبائِنا؟

- قد تفتح القارئ على إمكانية الحب الذي لا يحتاج إلى كل الكلمات، على الحضور الباهت، على قراءة المشاعر الصامتة.

- قد ترفع وعي القارئ بدور المكان والزمان في تشكيل العاطفة، وكيف أن البحر أو الريح أو الصمت يمكن أن يكونوا جزءًا من اللغة العاطفية.

- قد تشجّع القارئ على التفكير في اختلاف الثقافات، في التواصل بين لغتين أو فكرتين، في كيف يمكن أن يكون الحب بين “أنا” و”الآخر المختلف”.

- كما قد تُستلهم الكتابات أو الرسائل الصغيرة، أو الأفكار الرمزية، لدى مَن يحب الكتابة أو التعبير الفني.

مقارنة سريعة مع بعض الأعمال الأدبية المقاربة

- من حيث الأسلوب التأمّلي واللغة الدقيقة، يذكّر هذا النص بروايات نَرْسِيس (الكتابة الذاتية) أو بعض الأعمال الفرنسية التي تُركّز على الحالة الداخلية أكثر من السرد الخارجي.

- في الأدب العربي المعاصر، ربما يجد بعض القارئ نقاط تشابه مع الروايات التي تمزج بين الواقع الداخلي والخارج، كأعمال غسان كنفاني أو بعض الروايات النسوية المعاصِرة التي تُركّز على تفاصيل العاطفة والحياة اليومية.

- من حيث الغموض والرمزية، قد يُقارن العمل ببعض القصص القصيرة التي تعتمد على الإيحاء أكثر من التصريح، حيث يُعطى القارئ دور الشريك في إكمال النص داخليًا.

خلاصة ورأي شخصي

رواية محمد يحبني هي تجربة أدبية صغيرة، لكنها محمّلة بشعور وعاطفة وتأمل. على الرغم من قصرها، فإنها تفتح أبوابًا كثيرة في النفس: تساؤلات عن الحب، عن المسافة بين القلوب، عن الصمت والتعبير، عن اللقاء بين عالمين مختلفين.

هي ليست رواية ضخمة أو معقّدة، لكنها جميلة في بساطتها، في لحظاتها الصغيرة، في غموضها الذي لا يُشعر – عند القارئ المتأمل – بأنه نقص، بل أنه دعوة للتخيّل والمشاركة. ومن وجهة نظري، أجد فيها قدرًا كبيرًا من الجاذبية إذا قارنتُها بما تُقدّمه بعض الروايات الكبيرة التي تفقد في الحشو ما تفوز به هذه الرواية في اللحظة الواحدة.

إذا قرأتها، أنصحك أن تقرئيها ببطء، أن توقفي عند الفقرات التي تُلامسك، أن تُعيديها، أن تدخلي إلى نفسك مع البطلة، وأن تدعي الغموض يُكمّل ما لا يُقال. وأرى أنها ملائمة جدًا لمن يحب الأدب الشعوري، الأدب الصامت، القلق الحساس، والروايات التي تثمّر بالرمز لا بالفعل المكتشف بالكامل.

لمعرفة المزيد: محمد يحبني: رواية الحب الصامت بين الغريبة والصياد