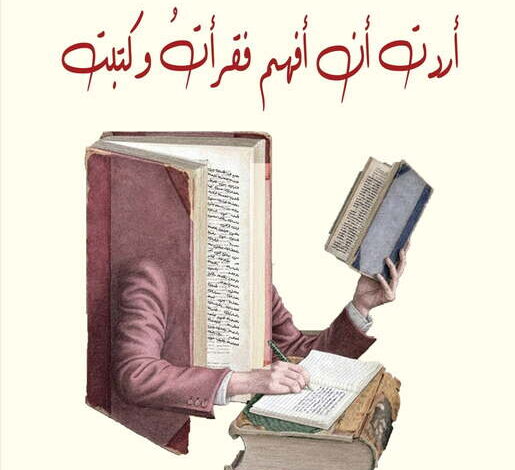

من المعرفة إلى الفهم: تأملات فكرية في كتاب “أردت أن أفهم فقرأت وكتبت

1. مقدّمة إلى المؤلّف والكتاب

1.1 المؤلّف

د. عمر جعوان، الذي توقّفنا عنده في عدة مراجع، هو كاتبٌ ومفكّر عربيّ يحمل خلفيّةً علميّة، إذ تشير المراجع إلى أنه درس علماً مثل «الكيمياء» في إحدى الجامعات البريطانية. . كما يبدو أن اهتمامه امتدّ إلى مجالات شتّى منها الفكر الاجتماعي، والسياسة، والتاريخ، والإعلام، والتربية.

هذا التنوع في الخلفيّة ينعكس في كتابه 「أردت أن أفهم… فقرأت وكتبت」، حيث يجمع بين تجارب معرفيّة وخواطر ومقالات متنوعة.

1.2 الكتاب: العنوان والهيئة

عنوان الكتاب – «أردتُ أن أفهمَ… فقرأتُ وكتبتُ» – يشير إلى مسار أو نواة فكرية: من الرغبة في الفهم، مروراً بالقراءة والكتابة كوسيلتين، وصولاً إلى ما ينتجه الكاتب من تأملات ومقالات.

حسب وصف الناشر، فإن الكتاب يحتوي على حوالي 300 صفحة، نشِر في نسخة عام 2022 أو 2023 بحسب المصدر، ويتضمّن مجموعة من الخواطر والمقالات المتنوّعة الألوان.

كما يشير الوصف إلى أن المؤلّف يجول بالقارئ في «نزهة متعددة الوقفات والمحطّات» عبر موضوعات علمية، سياسية، تربوية، اقتصادية، دينية، إعلامية، لغوية، تاريخية، اجتماعية، وغيرها.

1.3 موقع الكتاب ضمن المشهد المعرفي العربي

من حيث التصنيف، يُدرج الكتاب ضمن category «كتب عامة» أو «أدب نصوص إبداعية» بحسب بعض المنصّات.

ما يميّزه هو مقاربته التي تجمع بين التأمّل الشخصي والتحليل العقدي للأحداث والظواهر، وهذا يجعل منه – ليس مجرد نصّ تأمّلي – بل نصّ يحاول أن يعمد إلى فهم الواقع والتأثير فيه بالكتابة.

في عصر كثرت فيه النصوص السريعة والمقالات المختصرة، يأتي هذا الكتاب كعمل يجتهد في إعطاء مساحة للتفكير، والتأمّل، والربط العابر بين التخصصات، وهو ما يعطيه قيمة مميزة في المشهد العربي المعرفي.

2. المضامين والمحاور الرئيسة

فيما يلي تفكيكٌ وتحليلٌ لأبرز المحاور التي يعالجها الكتاب، كما يبدو من الوصف والمحتوى المتوفر.

2.1 مفهوم «الفهم» والتمييز بين المعرفة والفهم

يبدأ المؤلّف من فكرة أساسية: أن الفهم ليس هو مجرد المعرفة، بل هو ما ينبع بعد المعرفة. في وصف الكتاب:

“.. مبيناً في محصلة الكتابة وجهة نظره في تعريف مصطلح ‘المفهوم’ لديه بأنه يأتي عادة بعد المعرفة وكأن الكاتب أراد بالتالي أن يبين أن الفهم هو انعكاس المعرفة.”

بمعنى آخر، المؤلّف يرى أن المعرفة (أي الحصول على المعلومات، أو الاطّلاع) لا تكفي وحدها، وإنّما لا بدّ من أن تتجاوز إلى فهمٍ أعمق، ثم إلى كتابة تأمّلية، كفعل يعكس هذا الفهم.

في هذا السياق، يمكن ملاحظة ما يلي:

- القراءة، هنا، ليست مجرد عملية استهلاك معلومات، بل هي عملية تفاعل مع النصوص، مع الواقع، مع الذات، ومع الأفكار.

- الكتابة، كذلك، ليست مجرد تسجيل ما طُرح، بل هي استثمار للفهم، تحويله إلى تجربة تأمّلية، مشاركة فكرية، بحث نقدي.

- الفهم، كما يظهر، هو نقطة التحوّل: من «قراءة» إلى «كتابة»، ومن «معرفة» إلى «تفسير وتأثير».

وهذا يجعل من الكتاب – إلى حدّ – دعوة للقراء ليكونوا فعالين في مسارهم المعرفي، لا مجرّد متلقّين.

2.2 المقارنة بين أنماط الحضارات والسياسات والسلوك البشري

من أبرز ما يُشير إليه وصف الكتاب أنه يحتوي على «مقارنات وموازنات مفصلة بين أنماط الحضارات والسياسات والسلوكيات البشرية والتاريخية التي تحكمها المنظومة الأخلاقية والدينية».

هذا البُعد يجعل الكتاب يتعدّى حدود المقالة التأمّلية إلى مدخل شبه تحليلي للنظم الاجتماعية والحضارية. ومن هذا المنظور:

- المؤلّف يعرض نماذجَ من حضارات أو من سياسات أو من أنماط سلوك ويقارنها فيما بينها، أو يعرضها في ذلك الإطار الأخلاقي والديني.

- يربط بين القيم الأخلاقية/الدينية وبين الواقع المعيشي والمجتمعات، بمعنى أنه لا يرى القيم مجردة، بل كجزء من النسيج الاجتماعي.

- ربما يلفت الانتباه إلى التناقضات والانقسامات بين النظرية (القيمة) والتطبيق (الواقع)، أو بين ما يُعلَن وما يُمارَس.

2.3 تعدّد الموضوعات: العلم – السياسة – التربية – الاقتصاد – الإعلام – اللغة – التاريخ – الاجتماع

من المسار الذي يمضي فيه الكاتب، وفق الوصف، أنه ينتقل «من موضوع إلى آخر عبر مجالات العلم والسياسة والتربية والاقتصاد والدين والإعلام واللغة والتاريخ والاجتماع».

هذا العرض المتنوّع يعكس ما يلي:

- رغبة في شمولية الفكر: أي أن المؤلّف لا يرغب في حصر نفسه في تخصص واحد، بل يغدو قارئاً للواقع بكافة أبعاده.

- الربط بين التخصصات: فعلى سبيل المثال، تناوله للعلم قد يقود إلى مناقشة تربوية أو اجتماعية أو ثقافية، وكذلك في السياسة أو الإعلام أو اللغة.

- طابع «المقالات والخواطر» الذي يُتيح نوعاً من الحرية في الانتقال من فكرة إلى أخرى، دون التزام بمنهج صارم واحد أو تسلسل أكاديمي بحت.

2.4 التجربة الذاتية والانطباع الشخصي

في وصف الكتاب ذُكر أن المؤلّف «يقدّم تأمّلاته واستنتاجاته وتفسيراته من منظور خاص يغلب عليه الانطباع الشخصي والرؤية الذاتية التي أملتها عليه تجاربه وثقافته».

وهذا يعني:

- أن الكتاب ليس حصراً بحثاً أكاديمياً محايداً، بل يحمل بصمة المؤلّف وتجربته.

- أن القارئ قد يلمس في النص لقطات من حياة الكاتب، أو تجارب فردية، أو مواقف شخصية، أو تأمّلات نابعة من معرفته وتجاربه.

- هذا يجعل النصّ قريباً من القارئ، ومع ذلك يمكن أن يُطرح فيه سؤال النقد: إلى أيّ حدّ يغلب الانطباع الشخصي على الموضوعية النقدية؟ سنعود إلى هذا في القسم الخاص بالنقد.

3. تحليل هيكلي للنصّ – كيف يُبني المؤلّف بنية القراءة والكتابة؟

في هذا القسم نحاول النظر إلى هيكل الكتاب كما يمكن استنتاجه – نظراً لأنها مقالات وخواطر – وكيف يبني المؤلّف مساره السردي والمعرفي.

3.1 «النزهة المتعددة الوقفات والمحطّات»

كما وصف الكتاب، المؤلّف يأخذ القارئ في جولة، أو نزهة، بمعنى الانتقال عبر محطات معرفية مختلفة: العلم → السياسة → التربية → الاقتصاد → الدين → الإعلام → اللغة → التاريخ → الاجتماع.

هذا الأسلوب له إيجابيات:

- يعطي تنوّعاً وإثارة: القارئ لا يبقى في حالة موضوعية واحدة بل يُفتَح أمام آفاق متعددة.

- يسمح بتكامل الصورة: مسائل مثل العلم لا تُناقَش بمعزل عن الثقافة أو اللغة، والتربية لا تُناقَش بمعزل عن المجتمع أو الإعلام.

- يُشجّع القارئ على التفكير العابر والتقاط الصلات بين مختلف الحقول.

لكن أيضاً قد يُثير بعض التحديات:

- قد يشعر القارئ بأنّ الانتقال سريع أو ربما بلا عمق كافٍ في بعض المحاور – لأن التنوع قد يأتي على حساب التخصّص.

- عند التنقّل بين محطات كثيرة، قد يفقد النص وحدة محورية أو بنية موحدة للرسالة الكلية.

3.2 التدرّج: من المعرفة إلى الفهم إلى الكتابة

يمكن استنتاج أن المؤلّف بنى مساره بمستويات:

- القراءة/المعرفة: أي الاطّلاع، التلقي، التجميع.

- الفهم: وهو مستوى يُفهم فيه المعنى، يُحلّل، يُركّب.

- الكتابة: أي توثيق التأمّلات، التعبير عن الفهم، المشاركة الفكرية.

العنوان يُعبّر عن هذا التدرّج: “أردت أن أفهم” → “فقرأت” → “وكتبت”. هذا التسلسل يدلّ على مسار نشط للفكر، لا مجرد تلقٍّ سلبي.

وبالتالي، فإن الكتاب يُقدّم نموذجاً عملياً لِمَن يُريد أن يُحوّل القراءة إلى فعل إنتاجيّ، وليس مجرد استهلاك.

3.3 أدوات التأمّل: المقارنات، الموازنات، الأمثلة

حسب وصف الكتاب، يستخدم المؤلّف أسلوب المقارنة: بين حضارات، بين سياسات، بين سلوكيات إنسانية، بين منظومات أخلاقية ودينية.

هذا الأسلوب تُثمره عدة نتائج:

- يُنشئ وعياً لنقاط التشابه والاختلاف بين بنيات مختلفة، ما يزيد من قدرة القارئ على التحليل.

- يُظهر الانعكاسات الواقعية للقيم والأفكار، بمعنى أن النظرية لا تجري بمعزل، بل تُطبّق أو تُروى في الواقع.

- يُضفي بعداً ديناميكياً: أن الواقع ليس ثابتاً، بل النتائج تتغير بحسب منظومة القيم والسياق.

3.4 الصوت الشخصي والرؤية الذاتية

بما أن الكاتب يعمد إلى رصد ما اختبره أو تأمّله من تجارب، فإن النص يحوي صوتاً شخصياً واضحاً. هذا له ما يُضفيه من مصداقية وقرب للقارئ، من جهة، ومن جهة ثانية يطلب من القارئ أيضاً استخدام حسّه النقدي.

فالكتابة الذاتية هي قوة – لأنها تفتح منفذاً للتأمّل، لكنها قد تكون موضع نقد – إن لم تصحبها استرشادات منهجية أو تحليل موضوعي. أمّا هنا، فإن المؤلّف سيُعرض قراءته الخاصة، وسنرى في القسم التالي بعض نقاط القوة والضعف التي تبرز في هذا السياق.

4. نقاطُ القوة والتميّز

في هذا القسم نسلّط الضوء على ما يمكن اعتباره من نقاط التميّز في هذا العمل:

4.1 التنوّع المعرفي والشموليّة

أحد أبرز ما في الكتاب هو اتّساع الموضوعات: من العلم والتربية واللغة إلى السياسة والتاريخ والمجتمع. هذا يعطي القارئ «خريطة» معرفية موسّعة، تجعل النصّ أكثر تنوّعاً وإثراءً، بعيداً عن الانغماس في نموذج تفكير واحد.

التنوّع يفتح أمام القارئ أبواباً متعددة للتفاعل، وربما يوفّر منطلقات للتطبيق العملي أو التأمل العميق.

4.2 التشجيع على القراءة والكتابة كفعل نشط

العنوان والمضمون معاً يوجّهان القارئ نحو أن يكون فاعلاً: ليس مجرد متلقٍ، وإنما قارئٌ يقرؤُ ليَفهم، ثم كاتبٌ – أو أن يكون فكرياً – يُستثمر ما قرأه.

هذا التحفيز مهمّ في زمن كثرت فيه القراءة السطحية والاستهلاك السريع، فإشارة المؤلف إلى أن الفهم يأتي بعد المعرفة، والكتابةَ بعد الفهم، تحثّ على مسار أعمق للمعرفة.

4.3 الربط بين التجربة الشخصية والتحليل العام

باستخدام التجربة الشخصية، يُضفي المؤلف بعداً إنسانياً على النصّ، يجعل القارئ يشعر بأن المؤلف ليس مجرد «محاضر فكري» بل إنسانٌ يتأمّل، يسأل، يعيش، وتجربته تُغذّي الفكر.

وفي الوقت نفسه، يحاول أن يُوسّع التأمّل ليشمل تحليلاً لمجتمعات وأنماط سلوك، ما يمنح الكتاب قدرة على التواصل مع الواقع.

4.4 اللغة والأسلوب

من وصف الكتاب يظهر أن أسلوبه نصّ خُواطر ومقالات، ما يعني لغة متحرّرة نوعاً ما، أقرب إلى التأمّل الأدبي والفكري من أسلوبٍ أكاديمي جامد. هذا قد يجعل القراءة أكثر متعة، ويُناسب جمهوراً واسعاً من القرّاء.

مثلاً وصفٌ مثل «نزهة متعددة الوقفات والمحطّات» إشارة إلى الأسلوب السردي الحيوي الذي يُستخدم في الكتاب.

5. نقاط الضعف والمحاسَبة النقديّة

لكل عملٍ ميزاته، لكن من باب الحيطة العلمية الجادّة لا بد من الإشارة إلى بعض الملاحظات النقديّة المحتملة:

5.1 العمق التحليلي مقابل التنوّع

على الرغم من أن التنوّع موضوعيٌّ كان علامة مميزة، إلا أن الانتقال بين محطات معرفية كثيرة قد يُفقد النصّ أحياناً فرصة الغوص العميق في بعض المحاور. فحين تنتقل من العلم إلى السياسة إلى اللغة إلى الإعلام، كل منها يحتاج تأمّلاً خاصاً، قد لا يُحصل له كامل الأهمية في سياق مقالة أو خاطرة.

وبالتالي، قد يشعر بعض القرّاء بأن بعض المحاور عُرِضت برشاقة لكن ليس بعمقٍ كافٍ.

5.2 الذاتية والتحليل الموضوعيّ

بما أن المؤلّف يقدم رؤية ذاتية، وتجربة شخصية، فإن هناك احتمالٌ أن يكون النقد أو التحليل أقلّ منهجيّة أو أنّ بعض الاستنتاجات مبنيّة على فرضيات شخصية أكثر منها على بيانات ميدانية أو بحث منشور.

على سبيل المثال، لو قرأنا مقالة يقارن فيها بين حضارتين أو سياسات، فهل استند إلى مصادر أكاديمية أو بيانات؟ أم تبنّاها من الرؤية الخاصة؟ هذه نقطة لا تتوفّر تفاصيلها في الوصف الوحيد المتوفّر، لكنها تطرح تساؤلاً للقرّاء المهتمّين بالبحث العميق.

5.3 البنية الموحّدة للرسالة

عندما يكون الكتاب عبارة عن مجموعة خواطر ومقالات متعددة الميادين، قد يفتقد القارئ إلى «رسالة مركزية واضحة مُعلَنة» أو الى بناءٍ تحليلي متسلسل. قد يشعر بعض القرّاء بأن النصوص متفرّقة، رغم التشابك الموضوعي، وبأنهم يحتاجون إلى دليل خارجي لترتيب الأفكار أو استيعابها كنسيج واحد.

هذا الأمر ليس بالضرورة ضعفاً كبيراً إن كان غرض المؤلّف هو مجرد التأمّل الحرّ، لكن من وجهة نظر أكاديمية قد يكون بناءٌ أكثر تنظيماً مطلوباً.

6. القرّاء المستهدفون وقابلية الاستخدام

6.1 من هم القرّاء الأنسب؟

يمكن القول إن هذا الكتاب يناسب:

- قرّاء الثقافة العامة والراغبين في تأمّلٍ فكري عابر للحقول: من العلم إلى السياسة إلى اللغة.

- الذين يحبّون النصوص التي تحمل بصمة شخصية وتجربة، ويُقدّرون الأسلوب المقارن والتأمّلي.

- الذين يسعون لتحويل القراءة إلى فعل إنتاجي (كتابة، تأمّل، نقاش).

- الأكاديميون أو الطلبة الذين يبحثون عن مدخل نحو تأمّل فكري “بينيّ” – بين التخصّص والمقالة العامة.

6.2 كيف يمكن الاستفادة منه؟

يمكن اقتراح بعض الأرضيات التي تجعل من قراءة الكتاب أكثر فاعلية:

- قراءة بوعي: لا تكتفِ بقراءة خاطفة، بل توقّف عند كل مقال أو خاطرة، سجل ما أغناك أو ما تساءلت عنه.

- تأمّل بعد القراءة: ما الذي فهمته؟ ما الذي اقترن في ذهنك من قراءة سابقة؟ ما الذي ترغب أن تكتبه أو تناقشه؟

- استثمار الكتابة: بما أن الكتاب دعوة للكتابة، يمكن أن تُنشئ مدونة أو دفتر تأمّلي تكتب فيه أفكارك، تعليقاتك، وربطك بين الموضوعات التي يناقشها المؤلّف.

- الربط بين المحاور: حاول أن تربط مثلاً بين مقال في العلم وآخر في الإعلام، أو بين اللغة والسياسة، كما يفعل المؤلّف، فذلك يساعد على استيعاب رؤية شمولية.

- النقاش الجماعي: إن أمكن، شارك بمناقشة مع مجموعة قرّاء حول مقال أو خاطرة محددة، فالنقاش يُعزّز الفهم ويولّد إنتاجاً فكرياً.

7. خلاصة واستنتاج

في هذا الجمع، يبدو أن «أردتُ أن أفهمَ… فقرأتُ وكتبتُ» يُمثّل محاولة جادة من د. عمر جعوان ليقدّم حصيلة فكرية وشخصية، قائمة على القراءة والكتابة كحالة نشطة للفكر.

إنّه ليس كتاباً متخصصاً في حقل واحد، بل موسوعة مقالات وخواطر تحمل صبغة تأمّلية وتحليلية، تفتح أبواباً واسعة للقرّاء للتفكّر والتفاعل.

من وجهة نظرٍ إيجابيّة، يُعدّ مصدر إلهام لأيّ شخص يسعى لتحويل المعرفة إلى فهم، والفهم إلى كتابة، ولمن يرغب في أن يرى العالم – العلم، السياسة، اللغة، الإعلام، المجتمع – كحقل واحد مترابط من التأثير والتفاعل.

من جهة نقديّة، قد يُشير بعض القرّاء إلى أن العمق في بعض المحاور قد لا يكون مطابقاً لتنوّعها، أو أن البنية الأكاديمية قد لا تكون حازمة كما في الكتب المختصة، لكن هذا لا ينقص من قيمة الكتاب بقدر ما يوضّح طبيعته: كتاب تأمّلي عامّ أكثر منه بحثاً تقنياً.

توصية للقارئ

أنصح بقراءة الكتاب ببطء، بأن تأخذ وقتك لكل مقالة أو خاطرة، وأن تكون مستعداً للتوقف والتأمّل، وربما أن تحمل معه دفترَ ملاحظات لتلخّص أفكارك وتكتبها. كذلك، إن وجدت فيه فكرة أثارت اهتمامك، فلا تتردّد في التوسّع فيها خارج الكتاب – مثلاً بالبحث أو النقاش.

وبما أن الكتاب يشجعك على الكتابة، فقد يكون بدايةً لمشروعك الشخصي: هل يمكنك أن تُنشئ مدوّنة أو دفتر خواطر يُعبّر عن رؤيتك أنتَ، بعد قراءته؟

لمعرفة المزيد: من المعرفة إلى الفهم: تأملات فكرية في كتاب “أردت أن أفهم فقرأت وكتبت